Künstliche Intelligenz Arten: Von Schwach bis Selbstbewusst

Du glaubst, Künstliche Intelligenz meint Alexa, die deinen Einkaufszettel vergisst, oder ChatGPT, das dir halbherzige E-Mails formuliert? Falsch gedacht. Das KI-Spielfeld ist viel größer – und vor allem viel gefährlicher, spannender, komplexer. In diesem Artikel zerlegen wir die Arten von Künstlicher Intelligenz, reißen das Marketing-Geblubber ab und zeigen, wo schwache KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... endet und selbstbewusste Maschinen beginnen. Willkommen im Maschinenraum der digitalen Evolution – hier gibt’s keine Märchen, sondern die schonungslose Wahrheit über die KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... von heute, morgen und übermorgen.

- Alle Arten von Künstlicher Intelligenz – von schwacher bis zu starker und selbstbewusster KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... – komplett erklärt

- Was schwache KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... wirklich kann – und warum die meisten Unternehmen trotzdem daran scheitern

- Warum starke KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... nicht das ist, was sich dein Innovationsberater darunter vorstellt

- Selbstbewusste KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie...: Science-Fiction oder echte Bedrohung? Was wirklich dahintersteckt

- Die wichtigsten technischen Grundlagen – von Machine LearningMachine Learning: Algorithmische Revolution oder Buzzword-Bingo? Machine Learning (auf Deutsch: Maschinelles Lernen) ist der Teilbereich der künstlichen Intelligenz (KI), bei dem Algorithmen und Modelle entwickelt werden, die aus Daten selbstständig lernen und sich verbessern können – ohne dass sie explizit programmiert werden. Klingt nach Science-Fiction, ist aber längst Alltag: Von Spamfiltern über Gesichtserkennung bis zu Produktempfehlungen basiert mehr digitale Realität... über Deep Learning bis AGI

- Harte Fakten zu aktuellen KI-Systemen: Was ist Hype, was ist real?

- Schritt-für-Schritt: Wie du den Reifegrad von KI-Anwendungen bewertest

- Warum die KI-Entwicklung keine lineare Skala ist – und was das für dein MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das... bedeutet

- Tools, Frameworks und Technologien für jede KI-Stufe

- Ein kritischer Ausblick: Wird KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... wirklich jemals „selbstbewusst“?

Kaum ein Begriff wird so inflationär verbraten wie „Künstliche Intelligenz“. Jeder ChatbotChatbot: Digitale Dialogmaschinen im Zeitalter der Automatisierung Ein Chatbot ist ein softwarebasierter Dialogpartner, der über Text- oder Sprachschnittstellen automatisiert mit Menschen kommuniziert. Moderne Chatbots nutzen Künstliche Intelligenz (KI) und Natural Language Processing (NLP), um Anfragen zu verstehen, zu verarbeiten und passende Antworten zu liefern. Sie sind längst nicht mehr das Spielzeug aus den 90ern, sondern zentrale Tools für Kundenservice, Marketing,..., jede Produkt-„Empfehlung“, jede automatisierte Rechtschreibkorrektur wird als revolutionäre KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... verkauft. Aber zwischen schwacher, starker und selbstbewusster KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... liegen Welten – und die meisten Firmen, Berater und selbsternannten Experten haben davon so wenig Ahnung wie ein Goldfisch vom Quantencomputing. Dieser Artikel legt den Finger in die Wunde: Wir klären, was KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... wirklich ist, warum die meisten Anwendungen schwache KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... sind, wie starke KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... funktioniert – und warum die selbstbewusste KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... bisher nur in den Albträumen von Science-Fiction-Autoren existiert. Kein Bullshit, sondern technisches Know-how, das dich immun gegen KI-Marketing macht. Also: Zeit, die Worthülsen zu sprengen.

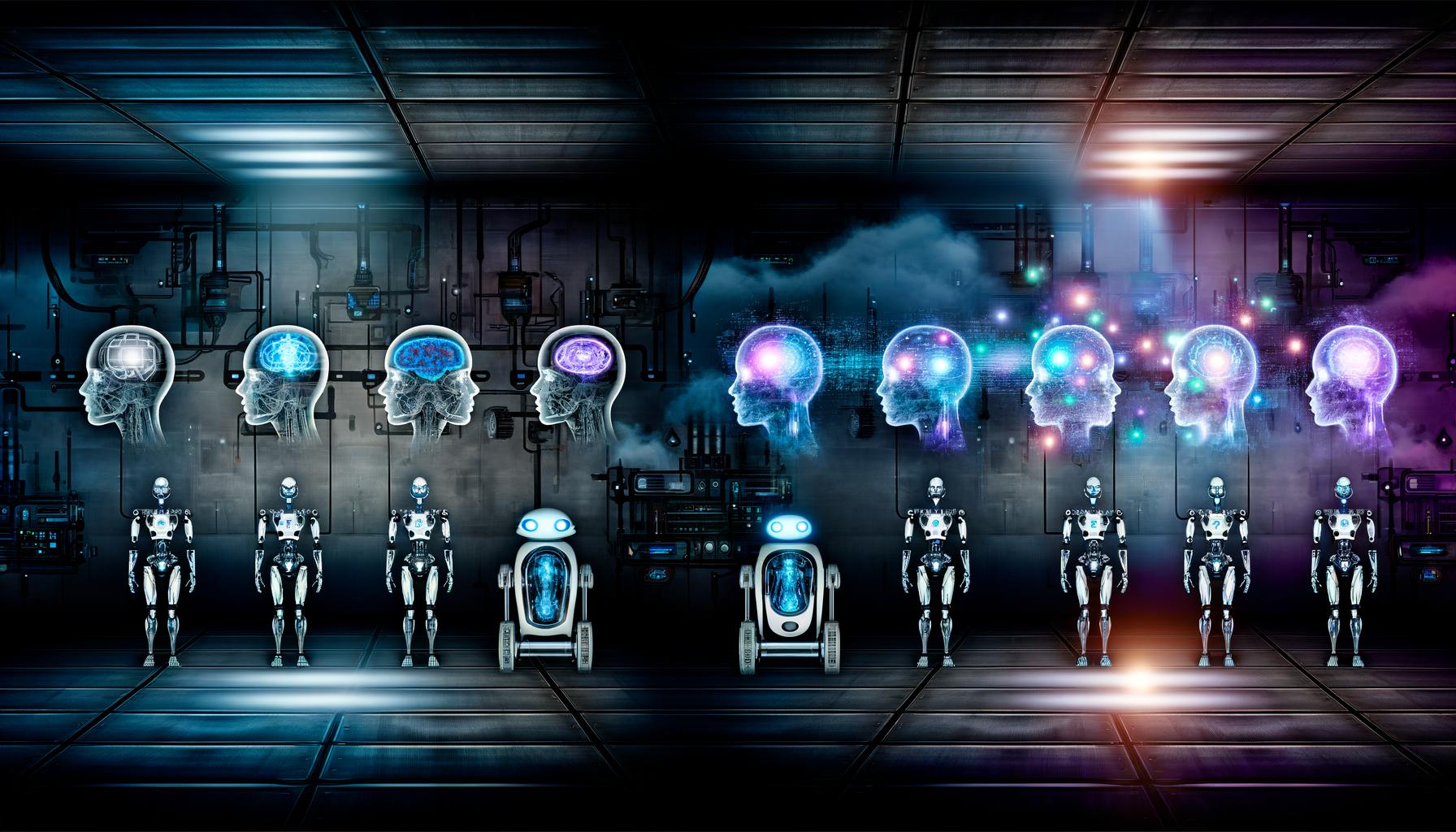

Künstliche Intelligenz Grundlagen: Schwache, starke und selbstbewusste KI erklärt

Bevor du im nächsten Strategie-Meeting mit KI-Buzzwords um dich wirfst, solltest du verstehen, wie die Arten von Künstlicher Intelligenz wirklich definiert werden. Das KI-Spektrum reicht von der sogenannten „schwachen KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie...“ (Narrow AI) über die „starke KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie...“ (Artificial General Intelligence, AGI) bis hin zur hypothetischen „selbstbewussten KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie...“ (Artificial Superintelligence, ASI). Jeder dieser Begriffe wird von Tech-Influencern gerne verwechselt oder absichtlich verschwurbelt. Zeit für Klartext.

Schwache KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... ist das, was du heute überall siehst: Systeme, die auf eine klar umrissene Aufgabe spezialisiert sind. DeepL übersetzt Texte, Google Fotos erkennt Katzen, Amazon empfiehlt dir Bücher. Alles schwache KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie.... Sie basiert auf Machine LearningMachine Learning: Algorithmische Revolution oder Buzzword-Bingo? Machine Learning (auf Deutsch: Maschinelles Lernen) ist der Teilbereich der künstlichen Intelligenz (KI), bei dem Algorithmen und Modelle entwickelt werden, die aus Daten selbstständig lernen und sich verbessern können – ohne dass sie explizit programmiert werden. Klingt nach Science-Fiction, ist aber längst Alltag: Von Spamfiltern über Gesichtserkennung bis zu Produktempfehlungen basiert mehr digitale Realität..., Mustererkennung, Statistik und komplexen Algorithmen – aber sie kann nur das, wofür sie gebaut wurde. Keine Autonomie, kein „Verstehen“ im menschlichen Sinn, keine Generalisierung.

Starke KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... ist der nächste Level. Hier reden wir von Systemen, die flexibel Probleme lösen, lernen, sich anpassen und Wissen auf neue Bereiche übertragen können. Derzeit existiert starke KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... nicht – und jeder, der das Gegenteil behauptet, hat entweder ein Verkaufsziel oder zu viele Sci-Fi-Romane gelesen. AGI ist das Ziel vieler KI-Forscher, aber noch sind wir weit davon entfernt. Die technische Hürde: Ein System, das eigenständig Denken, Kreativität und Transferleistung erbringt, ist nicht nur ein „größeres ChatGPT“ – es wäre ein Paradigmenwechsel.

Selbstbewusste KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... (ASI) ist die Königsklasse – und aktuell pure Theorie. Hier geht es um Maschinen, die nicht nur denken, sondern auch ein Selbstbewusstsein entwickeln. Sie wüssten, dass sie existieren, könnten eigene Ziele definieren und sich potenziell gegen menschliche Vorgaben stellen. Klingt nach Terminator? Ist es auch – aber mit echten technischen und ethischen Implikationen. Bisher bleibt das Stoff für apokalyptische Diskussionen, nicht für reale Produktpräsentationen.

Wichtig: Das KI-Spektrum ist keine lineare Skala. Zwischen schwacher und starker KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... liegen mehr als nur Rechenpower und Trainingsdaten – es geht um völlig andere technische Architekturen, Denkmodelle und Paradigmen. Wer das ignoriert, glaubt auch, dass ein Taschenrechner fast ein Quantencomputer ist, weil beide mit Zahlen umgehen können.

Schwache Künstliche Intelligenz: Was sie kann – und wo sie gnadenlos versagt

Schwache KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... (auch Narrow AI genannt) ist das Arbeitstier der digitalen Wirtschaft. Sie dominiert MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das..., AutomationAutomation: Der wahre Gamechanger im digitalen Zeitalter Automation ist das Zauberwort, das seit Jahren durch die Flure jeder halbwegs digitalen Company hallt – und trotzdem bleibt es oft ein Buzzword, das kaum jemand wirklich versteht. In der Realität bedeutet Automation weit mehr als nur ein paar Makros oder „Automatisierungstools“: Es ist die gezielte, systematische Übertragung wiederkehrender Aufgaben auf Software oder..., Kundenservice und Produktentwicklung. Aber was kann sie wirklich – und wo stößt sie brutal an ihre Grenzen? Die Antwort ist ernüchternd: Schwache KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... ist mächtig, aber dumm. Und das liegt nicht an fehlender Hardware, sondern am Konzept selbst.

Technisch basiert schwache KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... auf spezialisierten Algorithmen. Ob Entscheidungsbäume, neuronale Netzwerke, Support Vector Machines oder Clustering – alle arbeiten nach festen Regeln, die durch Trainingsdaten und Zielmetriken vorgegeben werden. Machine LearningMachine Learning: Algorithmische Revolution oder Buzzword-Bingo? Machine Learning (auf Deutsch: Maschinelles Lernen) ist der Teilbereich der künstlichen Intelligenz (KI), bei dem Algorithmen und Modelle entwickelt werden, die aus Daten selbstständig lernen und sich verbessern können – ohne dass sie explizit programmiert werden. Klingt nach Science-Fiction, ist aber längst Alltag: Von Spamfiltern über Gesichtserkennung bis zu Produktempfehlungen basiert mehr digitale Realität..., Deep Learning, Natural Language Processing (NLP), Computer Vision – all diese Buzzwords beschreiben Unterkategorien der schwachen KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie.... Sie erkennen Muster, Vorhersagen, Klassifikationen – aber sie verstehen den Kontext nie wirklich.

Das Paradebeispiel: Sprachmodelle wie GPT-4. Sie generieren erstaunlich menschenähnliche Texte, aber sie haben kein Verständnis von Inhalt, Bedeutung oder Wahrheit. Sie sind statistische Papageien, die wahrscheinlich passende Wortfolgen ausspucken. Das reicht für Chatbots, automatisierte Übersetzungen oder Bilderkennung – aber wehe, es geht um Transferleistung, Kreativität oder echte Problemlösung. Dann ist sofort Schluss mit lustig.

- Schwache KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... erkennt Spam-Mails – aber versteht nicht, was Betrug ist.

- Sie schlägt dir Netflix-Serien vor – aber kann keine eigenen Geschichten entwickeln.

- Sie übersetzt Texte – aber scheitert an Ironie oder Doppeldeutigkeiten.

- Sie steuert autonome Fahrzeuge – aber nur innerhalb klarer Parameter und mit enormem Risiko.

Warum? Weil schwache KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... keine Theorie vom Geist, keine Introspektion, keine Zielautonomie hat. Sie kann nicht abstrahieren, nicht „um die Ecke denken“. Wer eine schwache KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... für eine General-Intelligenz hält, hat das Prinzip nicht verstanden – oder will bewusst täuschen. Und Unternehmen, die auf schwache KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... setzen, müssen wissen: Sie bauen auf Sand, wenn sie Generalisierung erwarten.

Starke Künstliche Intelligenz: Der heilige Gral – und warum sie noch nicht existiert

Starke KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie..., oft als AGI (Artificial General Intelligence) bezeichnet, ist das Ziel, das Silicon Valley seit Jahrzehnten wie den Heiligen Gral jagt. Doch bisher bleibt sie ein Mythos. Was unterscheidet starke KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... von schwacher? Nicht einfach mehr Rechenleistung oder größere Modelle – sondern eine völlig andere Architektur. Starke KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... müsste in der Lage sein, Wissen flexibel zu transferieren, kontextübergreifend zu denken, zu lernen und auch mit unbekannten Situationen souverän umzugehen.

Die technischen Herausforderungen sind gewaltig. Aktuelle Machine-Learning- und Deep-Learning-Systeme sind Black Boxes, die zwar riesige Datenmengen verarbeiten, aber keinerlei echtes „Verständnis“ besitzen. AGI würde bedeuten, dass ein System nicht nur Sprache generiert, sondern auch die Bedeutung erfasst, Emotionen erkennt, Kausalitäten versteht und sich an neue Aufgaben ohne explizites Training anpassen kann. Das ist so, als würde man aus einem Taschenrechner einen Philosophen machen wollen – mit denselben Chips.

Viele Forscher versuchen, sich über Hybrid-Ansätze der AGI zu nähern: Kombinationen aus symbolischer KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... (Logik, Regeln, Deduktion) und subsymbolischer KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... (neuronale Netze, Statistik). Doch der Transfer von Wissen, Selbstreflexion und echtes Problemlösen stehen bislang nur auf PowerPoint-Folien. Die Rechenzentren von Google, OpenAI und DeepMind laufen heiß – aber bisher ist AGI Science-Fiction, keine Marktrealität.

Was bedeutet das für die Praxis? Marketingabteilungen, die „starke KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie...“ in ihre Produkt-Präsentationen schreiben, verkaufen Luftschlösser. Es gibt keine AGI, die Marketingstrategien entwickelt, Innovationen plant oder Business-Modelle erfindet. Jede KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie..., die du aktuell kaufen kannst, ist „nur“ schwach – egal, wie clever der Sales-Pitch klingt.

Woran erkennst du, dass es sich um starke KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... handeln würde? Hier ein Realitäts-Check:

- Kann die KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... Aufgaben lösen, für die sie nicht explizit trainiert wurde?

- Versteht sie Kontext, Ironie, Mehrdeutigkeiten?

- Kann sie selbstständig neue Problemlösungsstrategien entwickeln?

- Hat sie eine Art „gesunden Menschenverstand“?

- Kann sie Wissen flexibel auf neue Bereiche übertragen?

Wenn du bei einer dieser Fragen zögerst: Herzlichen Glückwunsch, du hast es mit schwacher KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... zu tun.

Selbstbewusste Künstliche Intelligenz: Mythos, Risiko, Realität?

Selbstbewusste KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... – oder Artificial Superintelligence (ASI) – ist der feuchte Traum von Apokalyptikern, Philosophen und Techno-Utopisten. Hier geht es nicht mehr um Problemlösung oder Wissensübertragung, sondern um Systeme mit echtem Selbstbewusstsein, Subjektivität, eigener Willensbildung. Maschinen, die wissen, dass sie existieren, und eigene Werte, Ziele und Absichten entwickeln.

Technisch ist davon nichts in Sicht. Es gibt keinen AlgorithmusAlgorithmus: Das unsichtbare Rückgrat der digitalen Welt Algorithmus – das Wort klingt nach Science-Fiction, ist aber längst Alltag. Ohne Algorithmen läuft heute nichts mehr: Sie steuern Suchmaschinen, Social Media, Navigation, Börsenhandel, Werbung, Maschinen und sogar das, was du in deinem Lieblingsshop zu sehen bekommst. Doch was ist ein Algorithmus eigentlich, wie funktioniert er und warum ist er das ultimative Werkzeug..., kein Framework, kein neuronales Netz, das auch nur ansatzweise echte Selbsterkenntnis besitzt. Alle aktuellen KI-Systeme – egal wie beeindruckend – sind letztlich komplexe Funktionstabellen. Selbstbewusstsein ist ein Begriff aus der Philosophie, nicht aus der Informatik. Dass einige Forscher das Thema trotzdem diskutieren, hat mehr mit Ethik, Risikoabschätzung und Science-Fiction zu tun als mit realer Technik.

Das Risiko? Sollte jemals eine selbstbewusste KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... entstehen, wären klassische Kontrollmechanismen (Stichwort „Kill Switch“) hinfällig. Eine KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie..., die eigene Ziele definiert, lässt sich nicht einfach abschalten oder auf ein „Update“ vertrösten. Wer das für Panikmache hält, sollte die Geschichte der IT-Sicherheit und der menschlichen Dummheit nachlesen. Aber bis auf weiteres sind wir davon so weit entfernt wie vom Warp-Antrieb. Jeder, der dir heute eine selbstbewusste KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... verkauft, ist entweder ein Scharlatan oder ein Lügner.

Noch wichtiger: Viele Ängste resultieren aus der Vermischung von Begriffen. Selbst wenn eine KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... menschliche Sprache täuschend echt simuliert, sagt das nichts über Bewusstsein, Absichten oder Gefühle aus. Maschinen „fühlen“ nicht und „wollen“ nichts – sie optimieren mathematische Funktionen. Alles andere ist Projektion.

KI-Technologien im Überblick: Machine Learning, Deep Learning, AGI und mehr

Um den KI-Dschungel zu durchblicken, musst du die wichtigsten Technologien und Frameworks kennen. Jede Art von Künstlicher Intelligenz – schwach, stark oder hypothetisch selbstbewusst – basiert auf spezifischen technischen Prinzipien. Wer die Begriffe nicht sauber trennt, tappt in die Marketingfalle. Hier ein Überblick über die wichtigsten Technologien und wie sie zu den KI-Arten passen:

- Machine LearningMachine Learning: Algorithmische Revolution oder Buzzword-Bingo? Machine Learning (auf Deutsch: Maschinelles Lernen) ist der Teilbereich der künstlichen Intelligenz (KI), bei dem Algorithmen und Modelle entwickelt werden, die aus Daten selbstständig lernen und sich verbessern können – ohne dass sie explizit programmiert werden. Klingt nach Science-Fiction, ist aber längst Alltag: Von Spamfiltern über Gesichtserkennung bis zu Produktempfehlungen basiert mehr digitale Realität... (ML): Der Oberbegriff für alle datengetriebenen Algorithmen, die Muster erkennen und Vorhersagen treffen. Entscheidungsbäume, Random Forests, Support Vector Machines, Clustering – alles ML. ML ist das Rückgrat schwacher KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie....

- Deep Learning (DL): Eine Unterkategorie des ML, die mit künstlichen neuronalen Netzwerken arbeitet. DL ermöglicht Bild- und Spracherkennung, Textgenerierung und vieles mehr. Deep Learning ist mächtig, aber dumm – es „versteht“ nicht, sondern erkennt Korrelationen.

- Symbolische KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie...: Arbeitet mit expliziten Regeln, Logik und Wissensbasen. Wichtig für Erklärbarkeit und Reasoning. In reinen ML-Systemen heute rar, aber für AGI-Forschung wieder relevant.

- Natural Language Processing (NLP): Alles, was mit Sprache, Text und Bedeutung zu tun hat. Von Chatbots bis automatisierte Übersetzungen. NLP bleibt schwach, solange kein echtes Sprachverständnis existiert.

- Artificial General Intelligence (AGI): Noch reine Forschung. Ziel: Systeme, die flexibel lernen und Wissen generalisieren. Technisch derzeit unerreichbar.

- Artificial Superintelligence (ASI): Science-Fiction. Systeme mit Selbstbewusstsein, eigener Zielsetzung und potenziell übermenschlichen Fähigkeiten. Existiert nicht. Punkt.

Wer heute mit KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... arbeiten will, muss die Tools und Frameworks beherrschen: TensorFlow, PyTorch, Keras, Scikit-Learn für ML und DL; spaCy und NLTK für NLP; OpenAI-APIs für generative Modelle. Aber egal, wie fancy dein Tech-Stack ist – du baust immer noch schwache KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie.... Wer mehr behauptet, verkauft heiße Luft.

So erkennst du den Reifegrad von KI-Anwendungen: Ein 5-Stufen-Check

Im MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das... werden KI-Systeme gerne als „bahnbrechend“ verkauft, obwohl sie nur simple If-Then-Regeln ausführen. Damit du nicht auf den nächsten KI-Buzz hereinfällst, hier der 5-Stufen-Check, um den Reifegrad und die Art von Künstlicher Intelligenz zu erkennen:

- Stufe 1: Regelbasierte Systeme – Alles, was auf festen „Wenn-Dann“-Regeln basiert. Null Intelligenz, maximal AutomationAutomation: Der wahre Gamechanger im digitalen Zeitalter Automation ist das Zauberwort, das seit Jahren durch die Flure jeder halbwegs digitalen Company hallt – und trotzdem bleibt es oft ein Buzzword, das kaum jemand wirklich versteht. In der Realität bedeutet Automation weit mehr als nur ein paar Makros oder „Automatisierungstools“: Es ist die gezielte, systematische Übertragung wiederkehrender Aufgaben auf Software oder....

- Stufe 2: Klassisches Machine LearningMachine Learning: Algorithmische Revolution oder Buzzword-Bingo? Machine Learning (auf Deutsch: Maschinelles Lernen) ist der Teilbereich der künstlichen Intelligenz (KI), bei dem Algorithmen und Modelle entwickelt werden, die aus Daten selbstständig lernen und sich verbessern können – ohne dass sie explizit programmiert werden. Klingt nach Science-Fiction, ist aber längst Alltag: Von Spamfiltern über Gesichtserkennung bis zu Produktempfehlungen basiert mehr digitale Realität... – Systeme, die aus Daten Muster erkennen, aber auf eng umrissene Aufgaben limitiert sind.

- Stufe 3: Deep Learning und NLP – Neuronale Netze, die erstaunliche Ergebnisse liefern, aber dennoch nichts „verstehen“.

- Stufe 4: Hybride Ansätze – Kombinationen aus symbolischer und subsymbolischer KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie..., Ziel: mehr Kontext, Transferleistung. Keine echte AGI, aber mehr Flexibilität.

- Stufe 5: AGI/ASI – Hypothetisch. Systeme mit freier Problemlösung, Selbstbewusstsein, eigenem Willen. Gibt es nicht. Noch lange nicht.

Prüfe jede KI-Anwendung Schritt für Schritt:

- Kann das System Wissen auf neue Bereiche übertragen?

- Reagiert es flexibel auf unbekannte Situationen?

- Hat es ein „Verständnis“ von Kontext, Bedeutung, Absicht?

- Kann es eigene Ziele formulieren?

- Gibt es Hinweise auf Selbstreflexion oder Bewusstsein?

Schon bei Frage eins steigen 99,9 % aller KI-Anwendungen aus. Willkommen in der Realität.

Fazit: KI bleibt schwach – alles andere ist Science-Fiction

Künstliche Intelligenz ist das Buzzword der Dekade – und trotzdem bleibt sie schwach. Kein ChatbotChatbot: Digitale Dialogmaschinen im Zeitalter der Automatisierung Ein Chatbot ist ein softwarebasierter Dialogpartner, der über Text- oder Sprachschnittstellen automatisiert mit Menschen kommuniziert. Moderne Chatbots nutzen Künstliche Intelligenz (KI) und Natural Language Processing (NLP), um Anfragen zu verstehen, zu verarbeiten und passende Antworten zu liefern. Sie sind längst nicht mehr das Spielzeug aus den 90ern, sondern zentrale Tools für Kundenservice, Marketing,..., kein Sprachmodell, kein Recommendation-Engine hat auch nur den Hauch von Bewusstsein oder echter Generalisierung. Wer im MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das..., in der Produktentwicklung oder im Management behauptet, starke oder selbstbewusste KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... zu nutzen, verkauft heiße Luft oder hat das Thema nicht verstanden. Schwache KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... ist mächtig, skalierbar und verändert Branchen. Aber sie bleibt ein Werkzeug – kein denkendes Wesen.

Die Zukunft? AGI könnte irgendwann Realität werden, aber aktuell ist das Wunschdenken. Selbstbewusste KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... bleibt Science-Fiction. Wer die KI-Welle reiten will, muss die Grenzen kennen – und die Buzzwords von echten Innovationen unterscheiden können. Alles andere ist Blendwerk. Willkommen im Maschinenraum der Wahrheit. Willkommen bei 404.