Behördensoftware 1995 Kolumne: Digitale Pioniere im Rückblick

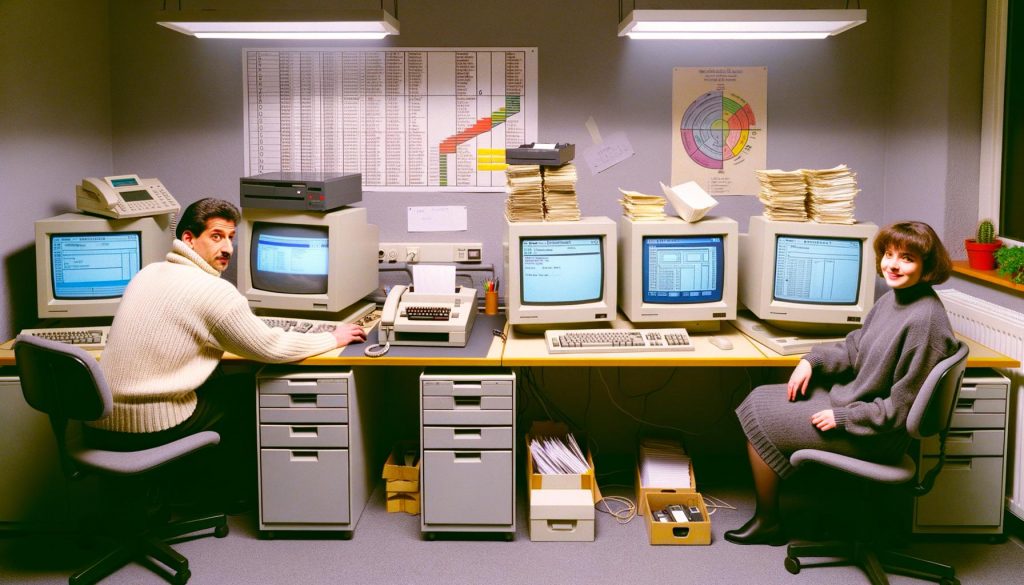

Erinnerst du dich noch, wie sich die Digitalisierung der deutschen Verwaltung in den 90ern angefühlt hat? Nein? Dann schnall dich an, denn diese Kolumne ist eine Reise zurück in die Zeit, als „Behördensoftware“ noch nach Disketten roch, IT-Abteilungen aus zwei Leuten mit Rollkragenpulli bestanden und Digitalstrategie bedeutete, das Faxgerät auf „senden“ zu stellen. Willkommen beim Sezieren der digitalen Dinosaurier, die unsere Gegenwart geprägt – und teilweise ruiniert – haben.

- Rückblick: Was machte Behördensoftware 1995 aus? Ein Einblick in die Technik, die Prozesse und das Mindset.

- Legacy-Software, die nie stirbt: Wie Altlasten aus den 90ern noch heute die Verwaltung lähmen.

- Digitale Pioniere: Wer waren die Entwickler, Entscheider und IT-Rebellen dieser Ära?

- Warum Modularität, Interoperabilität und Schnittstellen damals Fremdwörter waren – und was das bis heute kostet.

- Das Update-Desaster: Warum jede neue Windows-Version Panik auslöste.

- Wie sich Sicherheitslücken, Datenschutz und Usability damals ins Absurde steigerten.

- Die Lehren für 2025: Was wir aus den Fehlern (und Erfolgen) von 1995 für die Digitalisierung heute lernen können.

- Step-by-Step: So macht man es heute besser – und warum das trotzdem oft schiefgeht.

- Fazit: Ohne radikalen Schnitt bleibt der digitale Staat ein Pioniergrab.

Reden wir nicht lange drumherum: Behördensoftware 1995 war das Gegenteil von agil, offen oder innovativ. Was als “Digitalisierung” verkauft wurde, war oft nicht mehr als das Übertragen von Papierformularen in grottenschlechte GUI-Masken. Schnittstellen? Fehlanzeige. Modularität? Ein Fremdwort. Wer damals einen Workflow digitalisieren wollte, war im Grunde ein Pionier – oder ein Masochist. Und die Folgen dieser Pionierzeit? Die spüren wir bis heute, denn deutsche Verwaltungen baden ihre IT-Sünden der 90er noch immer aus.

Während im Silicon Valley schon am Web gebaut wurde, frickelten deutsche Behörden an DOS-Programmen, Access-Datenbanken und proprietären Insellösungen. Die IT-Landschaft war ein Flickenteppich aus inkompatiblen Systemen, jede Kommune kochte ihr eigenes Süppchen. Und wer einmal eine Software eingeführt hatte, der wurde sie nie wieder los. Willkommen im digitalen Bermuda-Dreieck, wo jede Migration zum Behördenkrimi wird und Innovation an der Firewall stirbt.

Doch wer waren die eigentlichen Helden und Verlierer dieser Epoche? War es wirklich nur Unwissenheit, oder steckt hinter der Behördensoftware von 1995 mehr als der bloße Fail? Zeit für einen Blick hinter die Kulissen – mit brutal ehrlichem Fazit und einem Leitfaden, wie man es heute endlich besser machen kann.

Behördensoftware 1995: Zwischen Vision und digitalem Alptraum

Wer 1995 in einer deutschen Behörde arbeitete, lernte die Schattenseiten der Digitalisierung schneller kennen als ihm lieb war. Behördensoftware bedeutete damals: klobige Windows-3.1-Oberflächen, Datenbanken auf Access-Basis, und ein Netzwerk, das so zuverlässig war wie ein Lada im sibirischen Winter. Wer Glück hatte, bekam einen eigenen PC. Wer Pech hatte, durfte sich mit Kollegen ein Terminal teilen – natürlich mit monochromem Bildschirm.

Die Anforderungen an Behördensoftware waren klar: Sie sollte Formulare digitalisieren, Akten elektronisch führen und Prozesse “beschleunigen”. Was das in der Praxis bedeutete: Faxformulare wurden in komplexe Masken gezwungen, die nur mit Handbuch und Geduld zu bedienen waren. Die GUI-Designs waren ein Hohn – Usability? Luxusproblem! Die meisten Programme wurden mit Visual Basic zusammengehackt, Hauptsache, die Schnittstelle zum Drucker funktionierte irgendwie.

Das Mindset der Entscheider? Fortschritt musste vor allem billig sein. Open-Source war so exotisch wie Sushi in Castrop-Rauxel. Lizenzkosten wurden gedrückt, indem man auf selbstgestrickte Lösungen setzte – die allerdings nie dokumentiert und nach spätestens zwei Jahren von niemandem mehr verstanden wurden. Wer heute noch auf Behördenrechnern uralte Delphi-Programme findet: Glückwunsch, du hast einen lebenden IT-Fossil entdeckt.

Die eigentlichen Pioniere waren die wenigen IT-affinen Beamten, die mit einer Mischung aus Pragmatismus, Improvisation und Leidensfähigkeit das Schlimmste verhinderten. Sie bauten Makros, schrieben Datenbank-Skripte und schufen Workarounds, damit der Betrieb weiterlief. Der Preis: Ein Wildwuchs, der bis heute schwer zu bändigen ist.

Legacy-Software: Das digitale Erbe, das niemand will

Legacy-Software ist das toxische Erbe der Behördensoftware-Ära von 1995. Sie besteht aus überalterten, monolithischen Anwendungen, die auf veralteter Hardware laufen und mit jeder neuen Technologie inkompatibler werden. Das Problem: Diese Systeme halten Prozesse am Laufen, sie sind tief in die Verwaltung eingebrannt und oft von äußeren Systemen abgeschottet. Ein Austausch? Theoretisch möglich – praktisch fast unmöglich, weil niemand mehr weiß, wie die Software eigentlich funktioniert.

Die Abhängigkeit von veralteten Entwicklungsumgebungen wie Delphi, Visual Basic oder sogar COBOL ist nach wie vor real. Viele Behörden trauen sich nicht an eine echte Modernisierung, weil jede Migration einem Blindflug gleicht. Datenmigration? Alptraum! Schnittstellen zu modernen Webservices? Fehlanzeige. Die Folge: Ein Flickwerk aus Emulatoren, virtuellen Maschinen und “Brücken”, die mehr Probleme schaffen, als sie lösen.

Und dann wäre da noch der Faktor Personal. Die Entwickler von damals sind entweder in Rente oder haben längst den Arbeitgeber gewechselt. Dokumentation? Wenn du Glück hast, findest du noch einen Ordner mit ausgedruckten Source-Code-Listings. Wer heute Legacy-Behördensoftware wartet, arbeitet an der Grenze zur Archäologie. Und das kostet – Zeit, Geld und Nerven. Die Modernisierung dieser Systeme ist ein Kraftakt, der politisch gerne auf später verschoben wird. Bis irgendwann wieder alles zusammenbricht.

Die IT-Schuld der 90er wächst exponentiell. Je länger man wartet, desto teurer wird die Ablösung. Das Ergebnis: Deutschland bleibt digital auf Stand 1995 – während Estland längst Standards für die Verwaltung von morgen setzt.

Digitale Pioniere: Helden, Rebellen und Verzweifelte

Wer die Geschichte der Behördensoftware 1995 verstehen will, muss sich die Menschen dahinter anschauen. Es waren nicht die klassischen Entwickler, sondern oft Quereinsteiger, Verwaltungsbeamte mit IT-Affinität oder externe Berater, die für ein paar Monate Chaos ins System brachten. Ihr Werkzeugkasten: Turbo Pascal, Access, ein bisschen C und ganz viel Improvisation.

Die eigentlichen Pioniere waren diejenigen, die gegen den Widerstand der Verwaltung Bürokratie durch Technik ersetzen wollten. Sie bauten die ersten relationalen Datenbanken für Einwohnerregister, entwickelten Kfz-Zulassungs-Software im Eigenbau und hackten sich Schnittstellen zu Landesämtern zusammen. Ihr Alltag: Nachts Updates einspielen, tagsüber Fehler beheben, und am Wochenende Daten sichern, weil niemand Backups verstand.

Doch die Pionierzeit forderte Opfer. Wer zu laut nach Standards, Automatisierung oder Interoperabilität rief, wurde schnell ausgebremst – von Entscheidern, die IT als Kostenfaktor sahen, nicht als Innovationsmotor. Die Folge: Insel-Lösungen, inkompatible Datenformate, und eine behördliche IT-Kultur, die bis heute von Angst vor Veränderung geprägt ist.

Ein paar wenige schafften es, ihre Ideen durchzusetzen – meist gegen alle Widerstände. Sie legten das Fundament für spätere E-Government-Projekte. Aber der Preis war hoch: Burnout, Frust oder der Wechsel in die Privatwirtschaft. Die Verwaltung blieb zurück – mit Systemen, deren Entwickler schon lange nicht mehr erreichbar sind.

Die fünf größten Technik-Sünden der 90er – und ihr Preis heute

- 1. Monolithische Architektur: Anwendungen wurden als untrennbare Blöcke gebaut. Kein Modul lässt sich einzeln austauschen. Updates? Ein Risiko für den Gesamtbetrieb.

- 2. Fehlende Schnittstellen: Austausch zwischen Systemen war nicht vorgesehen. Daten mussten händisch übertragen werden – meist per Diskette oder Ausdruck.

- 3. Proprietäre Formate: Jede Behörde entwickelte ihre eigenen Datenmodelle. Migration? Nur mit teuren Spezialisten und viel Handarbeit.

- 4. Null-Dokumentation: Wissen steckte in Köpfen, nicht in Handbüchern. Wer das Haus verließ, nahm das System-Know-How mit.

- 5. Sicherheitslücken, die niemand kannte: Zugriffe wurden selten protokolliert, Passwörter standen im Klartext auf Zetteln – Datenschutz war bestenfalls ein nachträglicher Gedanke.

Der Preis? Jede Modernisierung kostet heute ein Vielfaches. Eine Umstellung auf neue Standards wie XÖV, OSCI oder moderne REST-APIs ist ein Kraftakt, der Jahre dauert. Und solange jede Behörde ihre Insellösung verteidigt, bleibt Interoperabilität ein frommer Wunsch. Die Verwaltung von 2025 kämpft mit denselben Problemen wie 1995 – nur dass die Systeme inzwischen noch älter und die Risiken noch größer sind.

Von Fax zu REST: Wie man es heute besser macht – und warum das oft scheitert

Die Digitalisierung der Verwaltung ist heute ein Milliardengeschäft – und ein Minenfeld. Wer glaubt, dass moderne Webtechnologien, offene Schnittstellen und Cloud-Lösungen die Probleme von 1995 lösen, hat die Politik nicht verstanden. Denn obwohl Standards wie XÖV, OSCI, REST-APIs und Single Sign-on längst existieren, scheitert die Umsetzung oft an denselben Hürden wie damals: Angst vor Veränderung, Silo-Denken, fehlende IT-Kompetenz und politische Blockade.

Die Step-by-Step-Lösung für echte Digitalisierung sieht so aus:

- 1. Bestandsaufnahme: Welche Systeme laufen noch auf Legacy-Basis? Wer kennt sich überhaupt noch aus?

- 2. Datenmigration planen: Altdaten müssen sauber extrahiert, transformiert und in neue Systeme überführt werden. Ohne professionelle ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load) geht hier nichts.

- 3. Modularisierung: Neue Anwendungen müssen als Microservices oder zumindest modular aufgebaut werden, um einzelne Komponenten ersetzen zu können.

- 4. Offene Schnittstellen schaffen: REST, SOAP, OSCI – Hauptsache, der Datenaustausch funktioniert standardisiert, dokumentiert und versioniert.

- 5. IT-Governance etablieren: Ohne klare Zuständigkeiten, Rollen und Prozesse bleibt jede Modernisierung ein Glücksspiel.

- 6. Dauerhaftes Monitoring und Wartung: IT ist kein Einmalprojekt, sondern muss permanent gepflegt, überwacht und weiterentwickelt werden.

Klingt einfach? Ist es nicht. Denn jede Entscheidung wird politisch zerredet, jeder Fehler zum Skandal aufgeblasen, und am Ende gewinnt oft der, der am wenigsten wagt. Das ist der Grund, warum in Deutschland 2025 noch immer Faxgeräte im Einsatz sind – und die digitale Verwaltung Lichtjahre hinterherhinkt.

Fazit: Der digitale Staat – Pioniergrab oder Chance?

Der Rückblick auf die Behördensoftware von 1995 ist kein nostalgischer Trip, sondern eine Warnung. Die Fehler von damals prägen die Verwaltung bis heute. Wer die Digitalisierung ernst meint, muss den Mut haben, alte Zöpfe radikal abzuschneiden – auch wenn das unbequem ist. Legacy-Systeme abschalten, offene Schnittstellen schaffen, Standards durchsetzen, IT-Kompetenz fördern: Das ist der einzige Weg, um aus dem digitalen Pioniergrab ein zukunftsfähiges Gemeinwesen zu machen.

Wer weiter an den Altlasten festhält, verschwendet nicht nur Steuergeld, sondern riskiert die Handlungsfähigkeit des Staates. Der digitale Staat von morgen braucht keine Pioniere, die sich aufopfern – sondern Profis, die endlich aufräumen. Denn eines ist sicher: Die Software von 1995 wird keine Probleme von 2025 lösen. Höchste Zeit für einen radikalen Schnitt – oder wir sehen uns in 30 Jahren wieder, zum nächsten digitalen Trauerspiel.