Behördensoftware 1995 Dossier: Rückblick und Lektionen

Stell dir eine Welt vor, in der Digitalisierung ein Fremdwort ist, Software aussieht wie Excel auf Valium und selbst das Öffnen einer Akte einen halben Tag dauert. Willkommen im Jahr 1995 – dem goldenen Zeitalter der deutschen Behördensoftware. Dieses Dossier seziert mit chirurgischer Präzision, wie Behörden-IT damals wirklich funktionierte, warum sie schon damals zum Scheitern verurteilt war und welche brennenden Lektionen wir daraus für die Gegenwart lernen müssen. Spoiler: Wer heute über Behörden-Digitalisierung lacht, hat die Tragödie von damals nie wirklich verstanden.

- Behördensoftware 1995: Systemlandschaften zwischen DOS-Prompts und Lotus Notes

- Warum Behörden-IT von Anfang an ein digitaler Rohrkrepierer war

- Die wichtigsten Technologien, Strategien – und ihre fatalen Schwächen

- Was “Kompatibilität” und “Sicherheit” in den 90ern wirklich bedeuteten

- Wie Monolithen, Schnittstellenchaos und Bürokratie Innovation ausbremsten

- Lessons Learned: Was wir 2024 immer noch falsch machen

- Warum Digitalisierung in Behörden bis heute an denselben Grundproblemen scheitert

- Schritt-für-Schritt: Was heute besser laufen muss – und wie es geht

- Fazit: Ohne radikalen Kurswechsel bleibt deutsche Behörden-IT ein Witz

Behördensoftware 1995 – das klingt wie ein schlechter IT-Witz aus der Steinzeit, ist aber die bittere Grundlage für den digitalen Rückstand, den wir heute täglich erleben. Während Silicon Valley schon an SuchmaschinenSuchmaschinen: Das Rückgrat des Internets – Definition, Funktionsweise und Bedeutung Suchmaschinen sind die unsichtbaren Dirigenten des digitalen Zeitalters. Sie filtern, sortieren und präsentieren Milliarden von Informationen tagtäglich – und entscheiden damit, was im Internet gesehen wird und was gnadenlos im Daten-Nirwana verschwindet. Von Google bis Bing, von DuckDuckGo bis Yandex – Suchmaschinen sind weit mehr als simple Datenbanken. Sie sind... und E-Mail bastelte, kämpften deutsche Behörden mit 16-Bit-Masken, Mainframe-Terminals und einem Verständnis von “UsabilityUsability: Die unterschätzte Königsdisziplin der digitalen Welt Usability bezeichnet die Gebrauchstauglichkeit digitaler Produkte, insbesondere von Websites, Webanwendungen, Software und Apps. Es geht darum, wie leicht, effizient und zufriedenstellend ein Nutzer ein System bedienen kann – ohne Frust, ohne Handbuch, ohne Ratespiel. Mit anderen Worten: Usability ist das, was zwischen dir und dem digitalen Burn-out steht. In einer Welt, in der...”, das heute jeder Praktikant auslacht. Wer glaubt, Behörden hätten damals nur Pech gehabt, irrt gewaltig. Die Fehler waren systemisch, hausgemacht und – das ist die wahre Pointe – sie werden bis heute mit schöner Regelmäßigkeit wiederholt. Dieses Dossier zeigt in schonungsloser Offenheit, warum Behörden-IT 1995 ein Desaster war, wie schlecht gemanagte Softwareprojekte zur Normalität wurden und was davon bis heute als toxisches Erbe in den Datenzentren der Verwaltung tickt. Wer Digitalisierung ernst nehmen will, muss diese Geschichte kennen. Nichts verstanden? Willkommen im Club der Entscheider.

Behördensoftware 1995: Technologien, Schnittstellen und IT-Realität

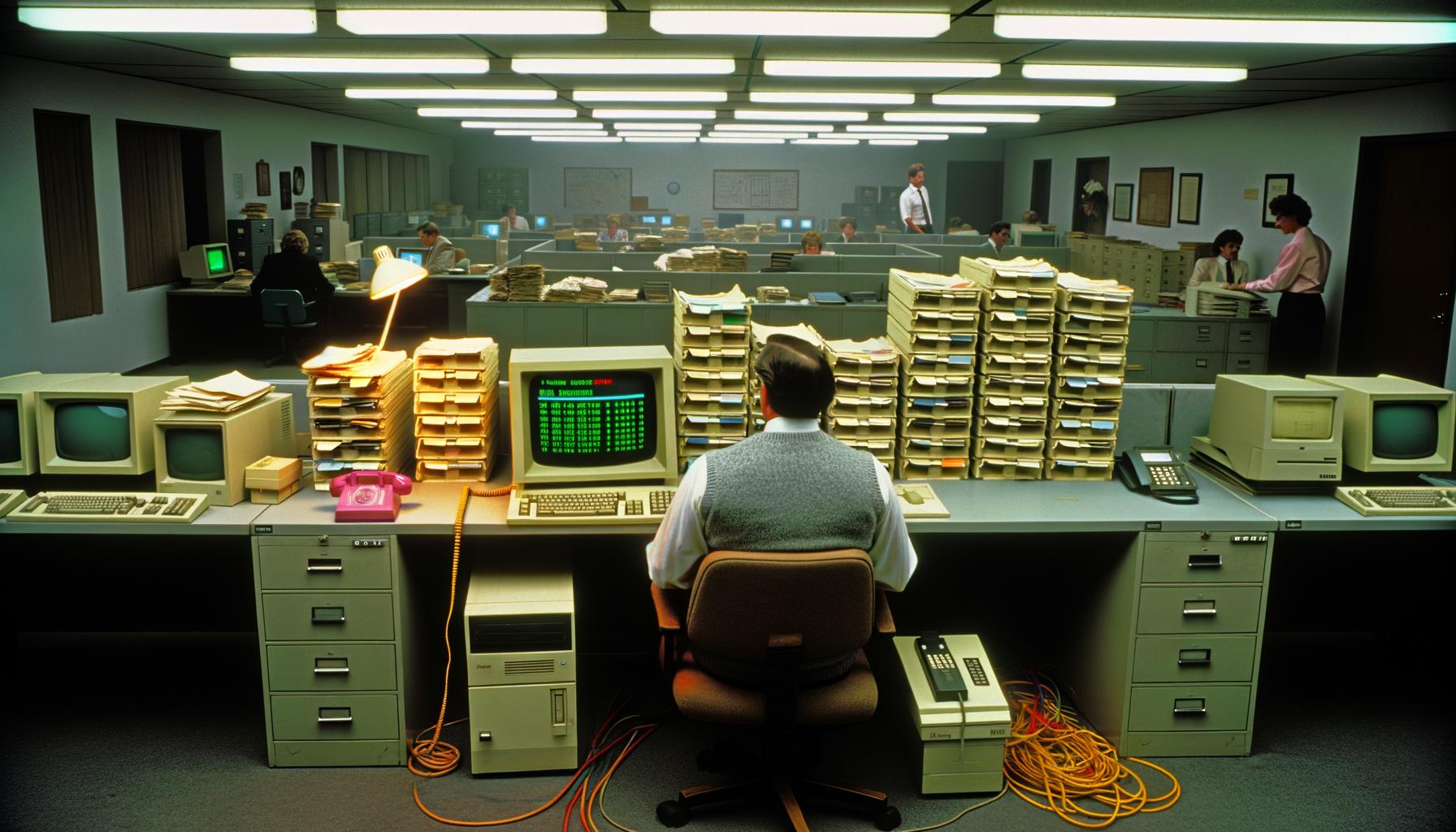

Im Jahr 1995 bestand die technische Realität deutscher Behörden aus einer wilden Mischung inkompatibler Systeme, veralteter Hardware und Software, die schon beim Starten nach Diskettenwechsel fragte. Windows 3.1 war oft die Krönung der Modernität, während viele Fachverfahren noch auf textbasierten Mainframe-Terminals liefen. Begriffe wie “Netzwerk” oder “Interoperabilität” waren bestenfalls Visionen aus IT-Fachzeitschriften, praktisch aber eine tägliche Quelle für Frust, Systemabstürze und Datenverluste.

Das Standardbild: Ein Sachbearbeiter sitzt vor einem Röhrenmonitor, klickt sich durch kryptische Menüstrukturen im ISPF-Panel eines IBM-Großrechners oder tippt Befehle in ein Lotus Notes-Frontend. Die IT-Landschaft war von monolithischen Fachverfahren geprägt, die von einzelnen Herstellern als Komplettpaket (“Turnkey-Systeme”) ausgeliefert wurden. Schnittstellen? Kaum vorhanden. Datenmigration? Ein Abenteuer, das man lieber vermied. Jeder Versuch, Daten aus System A nach System B zu bekommen, endete in stundenlangem CSV-Export, exotischen Dateiformaten oder schlichtweg im Papierausdruck.

Viele dieser Anwendungen waren Eigenentwicklungen, programmiert in COBOL, PL/I oder teilweise noch in C – mit all den Wartungsproblemen, die man sich heute kaum vorzustellen wagt. Die Folge: Massive Abhängigkeit von einzelnen Dienstleistern, horrende Lizenzkosten und ein Innovationsklima, das vorsichtig formuliert “konservativ” war. Wer heute über Microservices spricht, hätte 1995 bestenfalls verständnisloses Kopfschütteln geerntet. Die Systemarchitektur der Ämter war auf Jahrzehnte angelegt – und jede Änderung wurde zum Mammutprojekt.

In puncto Sicherheit beschränkte sich “IT-Compliance” meist auf die Hoffnung, dass niemand einen Virus von der beigelegten Diskette startet. Netzwerksegmentierung? Firewall? Fehlanzeige. Alles lief in abgeschotteten Inselnetzen, die bestenfalls mit Novell NetWare oder Windows NT verbunden waren. Und der DatenschutzDatenschutz: Die unterschätzte Macht über digitale Identitäten und Datenflüsse Datenschutz ist der Begriff, der im digitalen Zeitalter ständig beschworen, aber selten wirklich verstanden wird. Gemeint ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Überwachung, Diebstahl und Manipulation – egal ob sie in der Cloud, auf Servern oder auf deinem Smartphone herumlungern. Datenschutz ist nicht bloß ein juristisches Feigenblatt für Unternehmen, sondern...? Den regelte der Aktenschrank. Aus heutiger Sicht war das ein Einfallstor für Datenverluste und Manipulationen – aber damals Standard.

Warum Behörden-IT von Anfang an zum Scheitern verurteilt war

Die Ursachen für die Misere der Behördensoftware 1995 liegen tief im System: Bürokratie, Intransparenz und eine Mentalität, die Fehler lieber vertuscht als löst, sorgten für eine toxische Mischung aus Innovationsfeindlichkeit und Verantwortungsdiffusion. Verantwortlichkeiten verschwammen zwischen IT-Abteilung, Fachbereich und externen Beratern – niemand wollte für Fehlentscheidungen gerade stehen, jeder schob den Schwarzen Peter weiter.

Der typische Softwareentwicklungsprozess in der Verwaltung war ein Paradebeispiel für das sogenannte “Wasserfallmodell” – ein Vorgehen, das schon damals als langsam, teuer und fehleranfällig galt. Requirements Engineering? Wurde oft in Form von seitenlangen Lastenheften erledigt, die aus heutiger Sicht eher juristische Werke als technische Spezifikationen waren. Iterative Entwicklung, agile Methoden, Prototyping? Ein Fremdwort. Die Folge: Bis zum Go-Live dauerte es oft Jahre – und das Ergebnis war veraltet, bevor es überhaupt produktiv ging.

Kompatibilitätsprobleme waren die logische Konsequenz: Jedes Bundesland, jede Behörde, oft sogar jede Abteilung ließ sich eigene Anpassungen einbauen. Ein Standard? Fehlanzeige. Diese Fragmentierung führte dazu, dass selbst elementare Prozesse – etwa Datenübermittlung zwischen Finanzamt und Meldebehörde – zu monatelangen Projekten wurden, in denen sich Entwickler in proprietären Schnittstellenprotokollen verhedderten. Übergreifende Architekturen oder einheitliche Datenmodelle? Nicht existent.

Auch das IT-Beschaffungswesen war ein Bremsklotz: Die Vergabepraxis bevorzugte “bewährte Anbieter” und schloss damit Innovation effektiv aus. Wer damals als Startup eine bessere Lösung anbieten wollte, scheiterte an Ausschreibungsregeln und Lobbystrukturen. Die Folge: Monopole, Vendor-Lock-in, und eine dauerhafte Abhängigkeit von Unternehmen, die keinerlei Interesse an echter Modernisierung hatten.

Das Sicherheitsverständnis war bestenfalls rudimentär. Virenschutz bestand aus wöchentlichen Disketten-Updates, Passwörter waren oft auf Post-its am Monitor notiert. Die Einführung zentraler Benutzerverwaltung oder Access-Controll-Listen war ein Projekt für Jahrzehnte. Heute undenkbar, damals traurige Normalität.

Technische und strategische Kernfehler: Monolithen, Schnittstellen und Wartung

Die große Sünde der Behördensoftware 1995 waren monolithische Architekturen. Jede Anwendung war ein in sich geschlossenes Universum, das ohne Rücksicht auf spätere Erweiterbarkeit oder Integration “ausgerollt” wurde. Die Entwicklung erfolgte nach dem Prinzip “set and forget”: Einmal installiert, wurde das System möglichst unangetastet gelassen – Updates galten als Risiko, nicht als Chance auf Verbesserung.

Schnittstellenmanagement war ein organisatorischer Albtraum. Es gab keine übergreifenden APIs, keine standardisierten Protokolle wie heute REST oder SOAP. Wenn überhaupt kommunizierten Systeme über proprietäre Dateiformate oder handgestrickte Batch-Jobs, die nachts Daten von A nach B schaufelten. Die Fehleranfälligkeit war entsprechend hoch, Monitoring existierte praktisch nicht. Jede Systemerweiterung erforderte tiefes Expertenwissen über die Eigenheiten des jeweiligen Monolithen – und führte zu noch mehr Abhängigkeit von einzelnen Dienstleistern.

Die Wartung dieser Systeme war ein Fass ohne Boden. Da viele Anwendungen in Nischensprachen geschrieben waren, gab es kaum Nachwuchs für die Wartung. Dokumentation war ein Fremdwort, Sourcecode oft unauffindbar oder “geheim” beim Hersteller gelagert. Wer dann nach Jahren eine Änderung brauchte, zahlte Mondpreise oder bekam einen “Workaround”, der das System weiter zementierte. Das Resultat: Systemische technische Schulden, die bis heute nachwirken.

Ein weiteres Desaster: Die fehlende Trennung von Fachlichkeit und Technik. Die meisten Systeme waren so gebaut, dass jede Gesetzesänderung eine Änderung am gesamten Softwarepaket bedeutete. Von Modularisierung oder lose gekoppelten Services war keine Spur. Das erschwerte nicht nur Anpassungen, sondern führte auch dazu, dass jede Modernisierung faktisch einen Komplettaustausch bedeutete. Nachhaltigkeit? Fehlanzeige.

Was wir aus 1995 lernen müssen: Die toxischen Altlasten der Behörden-IT

Wer heute über Digitalisierung lacht und denkt, die Probleme seien “neu”, sollte einen tiefen Blick in die IT-Geschichte werfen. Viele der toxischen Altlasten von damals bestimmen bis heute das Tempo und die Qualität deutscher Digitalprojekte. Die Muster wiederholen sich mit fast schon tragischer Präzision: Monolithen, Schnittstellenchaos, vendor lock-in, Überregulierung und ein Innovationsklima, das jede mutige Entscheidung im Keim erstickt.

Die große Lektion: Ohne saubere Schnittstellen, offene Standards und ein klares Verständnis für Software-Architektur bleibt jede Digitalisierung Makulatur. Wer heute noch zentrale Register auf Basis monolithischer Legacy-Systeme plant, produziert die Probleme von morgen. Ebenso fatal ist die Illusion, ein einmal eingeführtes IT-System sei “für immer” fertig. Wartbarkeit, Erweiterbarkeit und Kompatibilität müssen von Anfang an gedacht werden – und zwar über Behörden-, Länder- und Systemgrenzen hinweg.

Ein weiteres Learning: IT-Beschaffung und -Steuerung gehören in die Hand von Experten, nicht von Generalisten oder Juristen mit IT-Verständnis von 1995. Die beste Technologie nützt nichts, wenn sie nach dem billigsten Angebot oder aus Angst vor Verantwortung ausgewählt wird. Mut zur Innovation muss institutionalisiert werden – und das bedeutet auch, Fehler offen zu akzeptieren und iterativ zu beheben, statt sie jahrelang zu vertuschen.

Die IT-Sicherheit ist heute komplexer denn je, aber die Grundregeln sind unverändert: Klare Zugriffsregeln, regelmäßige Updates, Monitoring und eine Kultur der Verantwortung sind Pflicht. Wer das ignoriert, riskiert nicht nur Daten, sondern das Vertrauen der Öffentlichkeit. Und genau dieses Vertrauen ist in Deutschland inzwischen massiv beschädigt.

Schritt-für-Schritt: So gelingt moderne Behörden-IT – was 1995 gefehlt hat

Wer die Fehler von 1995 nicht wiederholen will, braucht mehr als nur neue Software. Es geht um einen radikalen Kurswechsel in Strategie, Architektur und Kultur. Hier die Essentials, die jede Behörde – und jeder Dienstleister – heute beherzigen muss:

- Architektur-Review: Beginne jedes Projekt mit einer echten Architekturprüfung. Monolithen sind tot – setze auf Microservices, modulare Plattformen und lose Kopplung.

- Schnittstellen-First: Entwerfe offene, dokumentierte APIs von Anfang an. Daten müssen zwischen Systemen, Behörden und Ländern problemlos fließen können.

- Standardisierung: Nutze offene Standards wie REST, OpenAPI, OAuth2 oder SAML für Authentifizierung und Datenaustausch. Proprietäre Protokolle gehören verboten.

- Iterative Entwicklung: Setze auf agile Methoden, kurze Zyklen und kontinuierliche Verbesserungen. Ein sechsjähriges “Go-Live” ist ein Garant für Misserfolg.

- Vendor-Unabhängigkeit: Vermeide Lock-in durch Open-Source-Komponenten, offene Datenformate und eine konsequente Trennung von Fachlichkeit und Technik.

- Security-by-Design: Implementiere Security von Anfang an – mit rollenbasierter Zugriffskontrolle, Patchmanagement, Logging und regelmäßigen Penetrationstests.

- Transparente Beschaffung: Schaffe Ausschreibungsmodelle, die Innovation und Wettbewerb fördern, nicht verhindern. Kleine Anbieter müssen eine echte Chance bekommen.

- Change Management: Fördere eine Fehlerkultur und ermögliche kontinuierliches Lernen – statt Schuldzuweisungen und Angst vor Innovation.

Wer diese Schritte konsequent geht, bricht mit den Schatten der Vergangenheit – und schafft die Grundlage für eine Behörden-IT, die endlich im 21. Jahrhundert ankommt.

Fazit: Das Erbe von 1995 – und warum es Zeit für den Systemneustart ist

Die deutsche Behörden-IT von 1995 ist mehr als eine Anekdote für Digitalverweigerer: Sie ist der Ursprung einer Systemkrise, die bis heute anhält. Monolithen, inkompatible Schnittstellen, Vendor-Lock-in und Innovationsangst waren damals Standard – und sind es in vielen Projekten immer noch. Wer Digitalisierung ernst meint, muss die toxischen Muster von damals erkennen, offen benennen und radikal aufbrechen. Sonst bleibt jede Digitalstrategie ein reines Lippenbekenntnis auf Hochglanzfolien.

Die Lektion von 1995 ist brutal einfach: Wer den Wandel verschläft, zahlt doppelt – erst mit Stillstand, dann mit dem teuren Aufräumen der Altlasten. Die Zeit, Behörden-IT neu zu denken, ist längst überfällig. Die Tools und Methoden sind da, das Wissen auch. Was fehlt, ist der Mut zum radikalen Kurswechsel. Ohne ihn bleibt die Digitalisierung deutscher Behörden ein Running Gag – und das kann sich dieses Land nicht mehr leisten.