Blackbox im Marketing: Geheimnisse clever entschlüsseln

Dir erzählen alle Plattformen, du sollst dem AlgorithmusAlgorithmus: Das unsichtbare Rückgrat der digitalen Welt Algorithmus – das Wort klingt nach Science-Fiction, ist aber längst Alltag. Ohne Algorithmen läuft heute nichts mehr: Sie steuern Suchmaschinen, Social Media, Navigation, Börsenhandel, Werbung, Maschinen und sogar das, was du in deinem Lieblingsshop zu sehen bekommst. Doch was ist ein Algorithmus eigentlich, wie funktioniert er und warum ist er das ultimative Werkzeug... vertrauen, während dein Budget sang- und klanglos im Auktionsnebel verpufft? Zeit, die Blackbox im MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das... aufzubrechen, die Kabel neu zu sortieren und die Metriken sprechen zu lassen, statt den Werbegöttern Opfergaben zu bringen.

- Was die Blackbox im MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das... wirklich ist und warum Algorithmen, Attributionsmodelle und Walled Gardens sie so hartnäckig machen

- Wie du Messbarkeit zurückholst: Consent, Server-Side Tagging, Enhanced Conversions, ConversionConversion: Das Herzstück jeder erfolgreichen Online-Strategie Conversion – das mag in den Ohren der Marketing-Frischlinge wie ein weiteres Buzzword klingen. Wer aber im Online-Marketing ernsthaft mitspielen will, kommt an diesem Begriff nicht vorbei. Eine Conversion ist der Moment, in dem ein Nutzer auf einer Website eine gewünschte Aktion ausführt, die zuvor als Ziel definiert wurde. Das reicht von einem simplen... APIAPI – Schnittstellen, Macht und Missverständnisse im Web API steht für „Application Programming Interface“, zu Deutsch: Programmierschnittstelle. Eine API ist das unsichtbare Rückgrat moderner Softwareentwicklung und Online-Marketing-Technologien. Sie ermöglicht es verschiedenen Programmen, Systemen oder Diensten, miteinander zu kommunizieren – und zwar kontrolliert, standardisiert und (im Idealfall) sicher. APIs sind das, was das Web zusammenhält, auch wenn kein Nutzer je eine... und BigQuery

- Wie Bidding-Algorithmen, Auktionen, Recommender und Auslieferungslogik Entscheidungen treffen – und wie du ihre Signale fütterst

- Warum Kausalität ohne sauberes Experimentdesign ein Wunschtraum bleibt: Uplift-Tests, Geo-Holdouts, SRM-Checks und Bayesian MMM

- Wie eine moderne Datenarchitektur mit CDP, ETL/ELT, Clean Rooms und Identity Resolution die Blackbox im MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das... aufreißt

- Ein Schritt-für-Schritt-Plan, um Plattform-Blackboxes messbar, steuerbar und auditierbar zu machen

- Welche Kennzahlen in ein CMO-Cockpit gehören: inkrementeller ROASROAS (Return on Advertising Spend): Der brutal ehrliche Maßstab für Werbeerfolg ROAS steht für „Return on Advertising Spend“ und ist der eine KPI, der bei Online-Marketing-Budgets keine Ausreden duldet. ROAS misst knallhart, wie viel Umsatz du für jeden investierten Werbe-Euro zurückbekommst – ohne Bullshit, ohne Schönrechnerei. Wer seinen ROAS nicht kennt, steuert sein Marketing blind und verbrennt im Zweifel sein..., marginale Effizienz und Vorlaufindikatoren

- Wie du DatenschutzDatenschutz: Die unterschätzte Macht über digitale Identitäten und Datenflüsse Datenschutz ist der Begriff, der im digitalen Zeitalter ständig beschworen, aber selten wirklich verstanden wird. Gemeint ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Überwachung, Diebstahl und Manipulation – egal ob sie in der Cloud, auf Servern oder auf deinem Smartphone herumlungern. Datenschutz ist nicht bloß ein juristisches Feigenblatt für Unternehmen, sondern..., Compliance und Ethik ernst nimmst, ohne in der Optimierung den Anker zu werfen

Die Blackbox im MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das... frisst Budgets, verschluckt Signale und spuckt hübsche, aber wertlose Dashboards aus. Die Blackbox im MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das... ist kein Mythos, sondern ein System aus undurchsichtigen Algorithmen, verlorenem TrackingTracking: Die Daten-DNA des digitalen Marketings Tracking ist das Rückgrat der modernen Online-Marketing-Industrie. Gemeint ist damit die systematische Erfassung, Sammlung und Auswertung von Nutzerdaten – meist mit dem Ziel, das Nutzerverhalten auf Websites, in Apps oder über verschiedene digitale Kanäle hinweg zu verstehen, zu optimieren und zu monetarisieren. Tracking liefert das, was in hippen Start-up-Kreisen gern als „Daten-Gold“ bezeichnet wird... und statistischen Fehlinterpretationen. Die Blackbox im MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das... entsteht nicht, weil Plattformen böse sind, sondern weil du ihnen ohne solide Datengrundlage die Steuer überlässt. Wer glaubt, die Lösung liege in noch mehr Kampagnen oder Zielgruppen, hat das Problem nicht verstanden. Es ist ein Messproblem, ein Prozessproblem und ein Architekturproblem. Und ja, es ist lösbar, wenn man die Technik ernst nimmt. Wer weiter rät, zahlt Lehrgeld, wer misst, gewinnt.

Im Kern bedeutet Blackbox im MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das..., dass du Input gibst, Output bekommst, aber die Funktionsweise dazwischen nicht durchschaust. Diese Blackbox im MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das... wird durch Walled Gardens, Privacy-Updates und Machine-Learning-Bidding noch dichter. iOS App TrackingTracking: Die Daten-DNA des digitalen Marketings Tracking ist das Rückgrat der modernen Online-Marketing-Industrie. Gemeint ist damit die systematische Erfassung, Sammlung und Auswertung von Nutzerdaten – meist mit dem Ziel, das Nutzerverhalten auf Websites, in Apps oder über verschiedene digitale Kanäle hinweg zu verstehen, zu optimieren und zu monetarisieren. Tracking liefert das, was in hippen Start-up-Kreisen gern als „Daten-Gold“ bezeichnet wird... Transparency, ITP/ETP, das Ende der Third-Party-Cookies und die Privacy Sandbox haben den Signalfluss verändert. Gleichzeitig lernen Smart BiddingSmart Bidding: Automatisierte Gebotsstrategien im Zeitalter von KI und Performance-Marketing Smart Bidding ist die Antwort von Google Ads auf das Zeitalter der Automatisierung im Online-Marketing. Es handelt sich um eine Reihe von automatisierten Gebotsstrategien, die auf Machine Learning basieren und das Ziel haben, das Maximum aus jedem Werbebudget herauszuholen. Mit Smart Bidding wird das alte manuelle CPC-Gefrickel zur Fußnote der... und Recommender-Systeme nur so gut, wie deine Events, Werte und Constraints es erlauben. Die Folge: Du siehst KPIsKPIs: Die harten Zahlen hinter digitalem Marketing-Erfolg KPIs – Key Performance Indicators – sind die Kennzahlen, die in der digitalen Welt den Takt angeben. Sie sind das Rückgrat datengetriebener Entscheidungen und das einzige Mittel, um Marketing-Bullshit von echtem Fortschritt zu trennen. Ob im SEO, Social Media, E-Commerce oder Content Marketing: Ohne KPIs ist jede Strategie nur ein Schuss ins Blaue...., aber keine Kausalität. Du siehst Klicks, aber nicht den inkrementellen Effekt. Du siehst Umsätze, aber nicht, ob sie ohne Werbung ebenso passiert wären.

Wir gehen heute systematisch vor und drehen jedes Rad, das die Blackbox im MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das... antreibt. Wir zerlegen Messung und TrackingTracking: Die Daten-DNA des digitalen Marketings Tracking ist das Rückgrat der modernen Online-Marketing-Industrie. Gemeint ist damit die systematische Erfassung, Sammlung und Auswertung von Nutzerdaten – meist mit dem Ziel, das Nutzerverhalten auf Websites, in Apps oder über verschiedene digitale Kanäle hinweg zu verstehen, zu optimieren und zu monetarisieren. Tracking liefert das, was in hippen Start-up-Kreisen gern als „Daten-Gold“ bezeichnet wird... bis auf Event- und Consent-Ebene. Wir beleuchten Algorithmen, Auktionen und Auslieferungslogik, ohne PR-Blabla. Wir bauen Experimente, die echte Kausalität liefern, statt bunter PowerPoint-Illusionen. Wir richten eine Datenarchitektur ein, die den Signalverlust kompensiert und Plattformmetriken kalibriert. Und wir schließen das Ganze mit einem Schritt-für-Schritt-Plan ab, der im Alltag funktioniert. Es wird technisch, aber das ist der Preis für Transparenz. Willkommen bei der ehrlichen Schule des Marketings.

Blackbox im Marketing verstehen: Daten, Algorithmen, Attributionsmodelle

Blackbox im MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das... heißt, dass du innerhalb eines Systems agierst, dessen Zustände, Regeln und Parameter nur teilweise beobachtbar sind. Plattformen betreiben Auktionsmechaniken, Rankingmodelle und Pacing-Strategien, die sie als Geschäftsgeheimnisse behandeln. Du bekommst Aggregationen, Schätzwerte und Delay-korrigierte Zahlen, aber selten Rohsignale. Dazu kommen Schwellenwerte, Privacy-Thresholding und Sampling, die Details absichtlich verbergen. Wenn du die Inputs nicht kontrollierst, kontrollierst du nichts. Wer die Blackbox im MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das... aufbrechen will, muss zuerst definieren, welche Teile er deterministisch machen kann. Alles andere bleibt Schätzung – und Schätzung braucht robuste Statistik.

AttributionAttribution: Die Kunst der Kanalzuordnung im Online-Marketing Attribution bezeichnet im Online-Marketing den Prozess, bei dem der Erfolg – etwa ein Kauf, Lead oder eine Conversion – den einzelnen Marketingkanälen und Touchpoints auf der Customer Journey zugeordnet wird. Kurz: Attribution versucht zu beantworten, welcher Marketingkontakt welchen Beitrag zum Ergebnis geleistet hat. Klingt simpel. In Wirklichkeit ist Attribution jedoch ein komplexes, hoch... ist der Klassiker, der die Blackbox im MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das... wie ein Zerrspiegel erscheinen lässt. Last-Click ist bequem, aber in Multi-Touch-Realitäten eine Zahlenlüge mit Ansage. Data-Driven AttributionData-Driven Attribution: Die datengetriebene Revolution der Marketing-Analyse Data-Driven Attribution steht für die datenbasierte, algorithmische Attribution von Marketing-Erfolgen entlang der gesamten Customer Journey. Während klassische Attributionsmodelle wie Last Click, First Click oder lineare Modelle mit simplen, starren Regeln arbeiten, nutzt Data-Driven Attribution (DDA) den vollen Werkzeugkasten moderner Statistik und Machine Learning, um jedem Touchpoint seinen tatsächlichen Wert zuzuschreiben. Das Ziel: Die... verspricht Gerechtigkeit, hängt aber an Plattformdaten und Modellannahmen, die du nicht prüfst. Multi-Touch-Attribution übergreifend ist seit Cookie-Sterben eine wackelige Angelegenheit mit Bias, Leakage und Consent-Löchern. Marketing-Mix-Modelle arbeiten ohne Nutzerebene, dafür robust gegen Trackingverlust, aber grob und zeitverzögert. Ohne Experimente zur Kalibrierung werden auch MMMs zur Glaskugel. Wer Kausalität will, muss Test- und Kontrollgruppen einsetzen und die Modelle mit Realitätschecks füttern.

Ein zweiter Layer der Blackbox im MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das... ist die Datenteilung in Walled Gardens. Du bekommst für jeden Kanal ein eigenes Messuniversum mit eigenen KPIsKPIs: Die harten Zahlen hinter digitalem Marketing-Erfolg KPIs – Key Performance Indicators – sind die Kennzahlen, die in der digitalen Welt den Takt angeben. Sie sind das Rückgrat datengetriebener Entscheidungen und das einzige Mittel, um Marketing-Bullshit von echtem Fortschritt zu trennen. Ob im SEO, Social Media, E-Commerce oder Content Marketing: Ohne KPIs ist jede Strategie nur ein Schuss ins Blaue...., Fenstern und De-Dupe-Regeln. Aggregationen verhindern Nutzer-Zusammenführung, und Clean Rooms erlauben zwar Queries, aber keine Row-Level-Exporte. Dazu kommen Ausreißer durch Thresholding bei kleinen Zielgruppen, was Berichte künstlich glattzieht. Plattformen liefern Conversion-Delays, aber die Darstellung ist oft rückdatierend und verzögert. Auf der Entscheidungsebene arbeiten Modelle mit Features, die du nicht siehst, etwa Embeddings und Interaktionssignale. Daher ist es deine Pflicht, die Features, die du steuern kannst, fehlerfrei und in hoher Qualität zu liefern.

Wenn du Modelle nicht einsehen darfst, musst du Erklärbarkeitssignale selbst erzeugen. Feature-Attribution über SHAP oder Permutation Importance auf deinen eigenen Propensity- oder LTV-Modellen macht Wirkmechanismen greifbar. Du erkennst, welche Merkmale Kaufwahrscheinlichkeiten oder Warenkorbwerte treiben. Dieses Wissen lässt sich in Segmentierung, Gebotsgrenzen und Creative-Briefings rückkoppeln. Dazu brauchst du ein sauberes Event-Schema und stabile Identitäten, sonst sind die Erkenntnisse Rauschen. Du wirst die Blackbox im MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das... nicht völlig aufschrauben, aber du kannst genug Licht hineinlassen, um renditezutreffen. Das ist der Unterschied zwischen Steuerung und Dekoration.

Messbarkeit und Tracking: Von Consent bis Server-Side Tagging

Messbarkeit beginnt mit Rechtssicherheit und endet mit technischer Präzision. Ein sauber konfiguriertes Consent Management basierend auf TCF 2.2 oder GPP ist nicht optional, wenn du verlässliche Daten willst. Ohne gültige Einwilligung ist jedes TrackingTracking: Die Daten-DNA des digitalen Marketings Tracking ist das Rückgrat der modernen Online-Marketing-Industrie. Gemeint ist damit die systematische Erfassung, Sammlung und Auswertung von Nutzerdaten – meist mit dem Ziel, das Nutzerverhalten auf Websites, in Apps oder über verschiedene digitale Kanäle hinweg zu verstehen, zu optimieren und zu monetarisieren. Tracking liefert das, was in hippen Start-up-Kreisen gern als „Daten-Gold“ bezeichnet wird... wackelig und rechtlich riskant. Baue eine Data Layer, die Consent-Status, Event-Details und User-Kontext strukturiert liefert. Definiere ein Event-Taxonomie-Manifest mit klaren Parametern, Namenskonventionen und Versionierung. So vermeidest du Wildwuchs und brichst Silos auf. Governance ist kein Selbstzweck, sondern die Voraussetzung für reproduzierbare Messung.

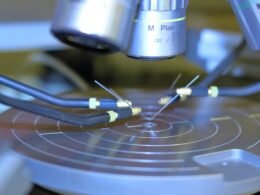

Server-Side Tagging ist die Antwort auf Browserrestriktionen und Performance-Probleme. Mit einem serverseitigen Container (z. B. GTM-SS) shiftest du Tag-Ausführung von der Client- in die Serverwelt und gewinnst Kontrolle über Weiterleitungen und HeaderHeader: Definition, Bedeutung und technischer Tiefgang für SEO & Webentwicklung Der Begriff Header ist ein Paradebeispiel für ein vielschichtiges Buzzword im Online-Marketing, Webdevelopment und SEO. Wer das Thema nur auf Überschriften reduziert, macht denselben Fehler wie ein Hobbykoch, der Salz für die einzige Zutat hält. „Header“ bezeichnet in der digitalen Welt mehrere, teils grundlegende Bausteine – von HTTP-Headern über HTML-Header.... Du kannst IP-Anonymisierung, Consent-Weitergabe und Datenreduktion robust implementieren. Gleichzeitig reduzierst du Client-JS, was Core Web VitalsCore Web Vitals: Die Messlatte für echte Website-Performance Core Web Vitals sind Googles knallharte Antwort auf die Frage: „Wie schnell, stabil und nutzerfreundlich ist deine Website wirklich?“ Es handelt sich um eine Reihe von Metriken, die konkret messbar machen, wie Besucher die Ladezeit, Interaktivität und visuelle Stabilität einer Seite erleben. Damit sind die Core Web Vitals kein weiteres Buzzword, sondern... hilft. Aber Server-Side ist kein Freifahrtschein: PII-Weitergabe ist tabu, Hashing ersetzt keine Rechtsgrundlage, und Vendor-Proxys wollen sauber konfiguriert sein. Logge deduplizierbare Event-IDs, Session-IDs und Timestamping hochpräzise, sonst zerbröseln deine Datenketten.

Enhanced Conversions, ConversionConversion: Das Herzstück jeder erfolgreichen Online-Strategie Conversion – das mag in den Ohren der Marketing-Frischlinge wie ein weiteres Buzzword klingen. Wer aber im Online-Marketing ernsthaft mitspielen will, kommt an diesem Begriff nicht vorbei. Eine Conversion ist der Moment, in dem ein Nutzer auf einer Website eine gewünschte Aktion ausführt, die zuvor als Ziel definiert wurde. Das reicht von einem simplen... APIAPI – Schnittstellen, Macht und Missverständnisse im Web API steht für „Application Programming Interface“, zu Deutsch: Programmierschnittstelle. Eine API ist das unsichtbare Rückgrat moderner Softwareentwicklung und Online-Marketing-Technologien. Sie ermöglicht es verschiedenen Programmen, Systemen oder Diensten, miteinander zu kommunizieren – und zwar kontrolliert, standardisiert und (im Idealfall) sicher. APIs sind das, was das Web zusammenhält, auch wenn kein Nutzer je eine... und serverseitige Events schließen Lücken durch Cookie-Partitionierung und ITP. Die Zauberworte sind Deduplication und Event Consistency. Nutze stabile Transaction-IDs und Client Hints, achte auf gleiche ConversionConversion: Das Herzstück jeder erfolgreichen Online-Strategie Conversion – das mag in den Ohren der Marketing-Frischlinge wie ein weiteres Buzzword klingen. Wer aber im Online-Marketing ernsthaft mitspielen will, kommt an diesem Begriff nicht vorbei. Eine Conversion ist der Moment, in dem ein Nutzer auf einer Website eine gewünschte Aktion ausführt, die zuvor als Ziel definiert wurde. Das reicht von einem simplen... Windows und Delay-Handling. Sende Werte, Währungen und Steuern normiert, damit tROAS-Modelle korrekt lernen. Pflege ein Event-SLA: Welche Events sind kritisch, welche optional, welche müssen binnen welcher Latenz ankommen. Überwache Failover und Retries, damit dir bei Peaks nicht die Hälfte der Conversions in der Luft hängen bleibt. Erst wenn du Zuverlässigkeit messen kannst, kannst du Optimierung ernst nehmen.

Die Browserwelt bleibt rau: ITP/ETP, Partitioned CookiesCookies: Die Wahrheit über die kleinen Datenkrümel im Web Cookies sind kleine Textdateien, die Websites im Browser eines Nutzers speichern, um Informationen über dessen Aktivitäten, Präferenzen oder Identität zu speichern. Sie gehören zum technischen Rückgrat des modernen Internets – oft gelobt, oft verteufelt, meistens missverstanden. Ob personalisierte Werbung, bequeme Logins oder penetrante Cookie-Banner: Ohne Cookies läuft im Online-Marketing fast gar..., Bounce-Tracking-Protection und SameSite-Regeln schneiden dir alte Pfade ab. Link-Decoration ist eingeschränkt, Referrer werden reduziert, und In-Browser-Storage hat enge Grenzen. Die Privacy Sandbox bringt Topics APIAPI – Schnittstellen, Macht und Missverständnisse im Web API steht für „Application Programming Interface“, zu Deutsch: Programmierschnittstelle. Eine API ist das unsichtbare Rückgrat moderner Softwareentwicklung und Online-Marketing-Technologien. Sie ermöglicht es verschiedenen Programmen, Systemen oder Diensten, miteinander zu kommunizieren – und zwar kontrolliert, standardisiert und (im Idealfall) sicher. APIs sind das, was das Web zusammenhält, auch wenn kein Nutzer je eine..., Protected Audiences und AttributionAttribution: Die Kunst der Kanalzuordnung im Online-Marketing Attribution bezeichnet im Online-Marketing den Prozess, bei dem der Erfolg – etwa ein Kauf, Lead oder eine Conversion – den einzelnen Marketingkanälen und Touchpoints auf der Customer Journey zugeordnet wird. Kurz: Attribution versucht zu beantworten, welcher Marketingkontakt welchen Beitrag zum Ergebnis geleistet hat. Klingt simpel. In Wirklichkeit ist Attribution jedoch ein komplexes, hoch... Reporting, aber sie ersetzt nicht deine Hausaufgaben. Du brauchst First-Party-Daten, die mit Consent erhoben wurden, und eine Identitätsstrategie, die deterministisch ist, wenn es zählt. GA4 liefert Events, aber Stichwort Sampling, Thresholding und Delays: Nimm den BigQuery-Export und behandle Rohdaten wie Produktionsdaten. Wer hier spart, zahlt in der Optimierung doppelt.

Algorithmen knacken: Bidding, Auslieferungslogik, Recommendation Engines

Smart BiddingSmart Bidding: Automatisierte Gebotsstrategien im Zeitalter von KI und Performance-Marketing Smart Bidding ist die Antwort von Google Ads auf das Zeitalter der Automatisierung im Online-Marketing. Es handelt sich um eine Reihe von automatisierten Gebotsstrategien, die auf Machine Learning basieren und das Ziel haben, das Maximum aus jedem Werbebudget herauszuholen. Mit Smart Bidding wird das alte manuelle CPC-Gefrickel zur Fußnote der... verspricht Effizienz, aber nur, wenn du dem Modell gute Trainingsdaten, klare Constraints und realistisches Feedback gibst. tCPA, tROAS und Value-Based Bidding sind nur so stabil, wie deine Conversion-Definition und dein Verzögerungsmanagement. Lange Delays ohne korrektes Data-Driven-Delay-Mapping machen Gebote hysterisch. Saisonale Muster, Preisaktionen und Lagerbestände gehören als Signale ins System, wenn du Schwingungen vermeiden willst. Lerne, die Lernphase zu respektieren und Änderungen dosiert auszurollen. Ein Gebotsmodell ist ein Regler, kein Lichtschalter. Wer ständig reindreht, fliegt raus.

Unter der Haube laufen Auktionen zunehmend als First-Price oder Hybrid-Modelle mit Qualitätsfaktoren. Qualitätskomponenten wie erwartete CTRCTR (Click-Through-Rate): Die ehrliche Währung im Online-Marketing CTR steht für Click-Through-Rate, auf Deutsch: Klickrate. Sie ist eine der zentralen Metriken im Online-Marketing, SEA, SEO, E-Mail-Marketing und überall dort, wo Impressionen und Klicks gezählt werden. Die CTR misst, wie oft ein Element – zum Beispiel ein Suchergebnis, eine Anzeige oder ein Link – tatsächlich angeklickt wird, im Verhältnis dazu, wie häufig..., Anzeigenrelevanz und Landing-Page-Experience wirken als Multiplikatoren. Creatives beeinflussen Interaktionsraten, die wiederum Gebotskosten senken oder heben. Frequency Caps, Inventarknappheit und Brand-Safety-Filter limitieren Reichweite, auch wenn Budget da ist. Pacing und Budget Smoothing verhindern, dass du morgens alles verballerst und abends unsichtbar bist. Du brauchst also Strategien, die Tagesmuster, Nachfrageelastizität und Konkurrenzintensität berücksichtigen. Ohne Auktionstelemetrie bleibst du blind für die wahren Hebel.

Recommendation Engines entscheiden, welche Produkte, Videos oder Posts wem gezeigt werden. Sie arbeiten mit Embeddings, Graphen und Interaktionssignalen, die Frische, Vielfalt und Qualität balancieren. Cold-Start-Probleme löst du durch strukturierte Feeds, saubere Metadaten und Content-Qualität, die algorithmisch erkennbar ist. Auf Shop-Seite helfen Re-Ranker mit Business-Rules, die Marge, Bestand oder Lieferzeit berücksichtigen. Feed-Health ist kein Buzzword, sondern ein RankingfaktorRankingfaktor: Das unsichtbare Spielfeld der Suchmaschinenoptimierung Ein Rankingfaktor ist ein Kriterium, das Suchmaschinen wie Google, Bing oder DuckDuckGo verwenden, um zu bestimmen, an welcher Position eine Webseite in den organischen Suchergebnissen erscheint. Wer glaubt, dass es dabei nur um Keywords geht, hat SEO nicht verstanden. Rankingfaktoren sind das geheime Regelwerk, das darüber entscheidet, ob deine Webseite ganz oben steht oder...: Titles, Attribute, GTINs, Bildqualität und Verfügbarkeit sind Features. Miss die Auswirkungen von Feed-Änderungen wie ein Produkt, nicht wie ein Asset. Wer Recommender füttert, wird ausgespielt; wer sie hungern lässt, verschwindet.

Experimentdesign: Kausale Tests statt KPIs mit Bauchgefühl

Incrementality ist die einzige Währung, die zählt, und sie wird mit Experimenten verdient. Randomisierte Holdouts liefern den Goldstandard, wenn Stichproben, Zeiträume und Spillover sauber geplant sind. Geo-Experimente nutzen Regionen als Cluster und reduzieren Kontamination, brauchen aber Matching und ausreichend Märkte. Synthetic Control und Matched Markets helfen, wenn echte Randomisierung nicht möglich ist. Achte auf Flighting, Stabilisierung und gemeinsame Saisonalität, sonst verwechselst du Wetter mit Werbung. Plane Tests iterativ, nicht heroisch groß. Klein, sauber, wiederholbar schlägt groß und unkontrolliert.

Uplift-Modeling geht einen Schritt weiter und optimiert auf kausale Wirkung pro Nutzer statt auf Durchschnittseffekte. Causal Forests, T-Learner, X-Learner oder Double Machine LearningMachine Learning: Algorithmische Revolution oder Buzzword-Bingo? Machine Learning (auf Deutsch: Maschinelles Lernen) ist der Teilbereich der künstlichen Intelligenz (KI), bei dem Algorithmen und Modelle entwickelt werden, die aus Daten selbstständig lernen und sich verbessern können – ohne dass sie explizit programmiert werden. Klingt nach Science-Fiction, ist aber längst Alltag: Von Spamfiltern über Gesichtserkennung bis zu Produktempfehlungen basiert mehr digitale Realität... schätzen Heterogenität, wenn Features vielfältig und sauber sind. Propensity Score Matching reduziert Selektionseffekte, bleibt aber sensibel gegenüber ungemessenen Confoundern. Difference-in-Differences hilft bei Paneldaten mit parallelen Trends, wird aber brüchig bei strukturellen Brüchen. Für MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das... bedeutet das: Du brauchst Feature-Setups, die Verhalten, Kontext und Angebot abbilden. Ohne Feature-Engineering bleibt jedes Uplift-Modell eine Spielerei. Kausalität ist ein Handwerk, kein Export-Button.

Testhygiene entscheidet über Glaubwürdigkeit. Power-Analysen definieren Stichprobengrößen und Minimum Detectable Effect, bevor du startest. SRM-Checks schützen dich vor Zuweisungsfehlern und zerstören lieber früh einen Test, als später eine Entscheidung. Keine Zwischenblicke ohne Alpha-Adjustierung, keine p-Hacks, keine KPI-Salatbar. Definiere Primary Endpoints, sekundäre Hypothesen und eine Pre-Registration, die du einhältst. Dokumentiere Abbrüche, Ausreißerregeln und Datenqualität vor dem Go. Wenn du das langweilig findest, freunde dich mit Fehlinvestitionen an. Realität ist nicht verhandelbar.

Data Engineering für Marketer: CDP, ETL, Identity Resolution, Clean Rooms

Ohne stabile Datenfundamente bleibt jede Entschlüsselung Kosmetik. Eine Customer Data Platform bündelt Events, Attribute und Consent, harmonisiert Schemas und aktiviert Segmente. Identitätsauflösung verknüpft Logins, E-Mails, Geräte und Sessions deterministisch, bevor du probabilistisch wirst. Hashed Identifiers sind Sicherheitsgurt, kein Zauberspruch, und sie brauchen Salt- und Rotation-Strategien. Baue ein Identity Graph, der Quellen priorisiert und Konflikte regelt. Richte Golden Records mit Prioritätsregeln ein, um Masterdaten konsistent zu halten. Erst dann ist Personalisierung mehr als ein Zufallstreffer. Datenqualität frisst TargetingTargeting: Präzision statt Streuverlust im digitalen Marketing Targeting beschreibt im Online-Marketing die Kunst – und Wissenschaft – der präzisen Zielgruppenansprache. Es geht darum, Werbebotschaften, Inhalte oder Angebote genau den Nutzern auszuspielen, die am wahrscheinlichsten konvertieren, kaufen oder sich engagieren. Targeting ist die Antwort auf die teuerste Plage des Marketings: Streuverluste. Wer im Jahr 2024 noch mit der Gießkanne wirbt, verbrennt... zum Frühstück.

ETL/ELT-Pipelines sind die Adern deiner Messung. Connectors wie Fivetran oder Airbyte ziehen Rohdaten, dbt transformiert sie reproduzierbar, und Orchestratoren wie Airflow automatisieren den Betrieb. Data Contracts definieren, was eine Quelle liefern muss, bevor sie in Produktion geht. Great Expectations oder similar Tools erzwingen Validierungen und stoppen schlechte Daten an der Grenze. Versioniere Schemas, dokumentiere Lineage und teste Transformationen wie Software. Ohne diese Disziplin zerfällt jedes DashboardDashboard: Die Kommandozentrale für Daten, KPIs und digitale Kontrolle Ein Dashboard ist weit mehr als ein hübsches Interface mit bunten Diagrammen – es ist das digitale Cockpit, das dir in Echtzeit den Puls deines Geschäfts, deiner Website oder deines Marketings zeigt. Dashboards visualisieren komplexe Datenströme aus unterschiedlichsten Quellen und machen sie sofort verständlich, steuerbar und nutzbar. Egal ob Webanalyse, Online-Marketing,... in Flickwerk. Daten sind Code, also behandle sie so.

Clean Rooms wie Ads Data HubHub: Das Herzstück digitaler Netzwerke und Marketing-Ökosysteme Ein „Hub“ ist das pulsierende Zentrum jedes modernen digitalen Netzwerks – sei es im technischen, organisatorischen oder im Marketing-Kontext. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Netzwerktechnik und bezeichnet dort eine zentrale Verteilerstelle, hat sich aber längst als Synonym für jede Art von Knotenpunkt etabliert, an dem Daten, Nutzerströme oder Informationen zusammenlaufen, gebündelt und..., Amazon MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das... Cloud oder Privacy Sandbox Umgebungen sind dein Fenster in Walled Gardens. Du führst SQL-Queries auf Aggregaten aus, verknüpfst First-Party-Daten mit Plattformdaten unter K-Anonymität und holst dir wertvolle Pattern. Join-Restriktionen verhindern Re-Identifikation, aber für Attributions- und Reach-Analysen reicht es. Verwende sie für Pfadanalysen, Frequency-Studien und Creative-Effectiveness, nicht für Row-Level-Jagd. Exportiere nur, was du wirklich brauchst, und dokumentiere Queries sowie Annahmen. Clean Rooms sind kein Datentresor, sondern eine Prüfstelle. Wer sie klug nutzt, übersetzt Blackbox in belastbare Einsichten.

Schritt-für-Schritt: So entschlüsselst du die Blackbox im Marketing systematisch

Systematik schlägt Aktionismus, und ein belastbarer Prozess macht die Blackbox messbar. Beginne mit Zielen, die in Geld, Risiko und Zeit übersetzbar sind, nicht in Vanity-Metriken. Übersetze Geschäftsziele in messbare Hypothesen und KPI-Bäume, die Ursachen und Effekte trennen. Lege Messstandards fest, bevor die erste Kampagne live geht. Dokumentiere jede Annahme in einem Playbook, das nicht im Wiki verstaubt. Und vor allem: Miss weniger, aber richtig.

Der zweite Schritt ist ein technischer Gesundheitscheck deiner Signale. Prüfe Consent-Flows, Tag-Firing, Event-Kohärenz und Latenzen unter Last. Richte Server-Side Tagging, Deduplication und ConversionConversion: Das Herzstück jeder erfolgreichen Online-Strategie Conversion – das mag in den Ohren der Marketing-Frischlinge wie ein weiteres Buzzword klingen. Wer aber im Online-Marketing ernsthaft mitspielen will, kommt an diesem Begriff nicht vorbei. Eine Conversion ist der Moment, in dem ein Nutzer auf einer Website eine gewünschte Aktion ausführt, die zuvor als Ziel definiert wurde. Das reicht von einem simplen... APIs ein, wenn noch nicht geschehen. Etabliere BigQuery- oder Snowflake-Rohdatenspeicher und baue dbt-Modelle für Curated Layers. Implementiere Monitoring, das Daten- und Business-Metriken verbindet. Kein Alert, kein Vertrauen.

Dann kommt die Kausalitäts-Schicht, die dein Budget schützt. Plane eine Roadmap aus Holdout- und Geo-Tests, die große Kanäle regelmäßig kalibrieren. Ergänze ein MMM mit Bayes’scher Schätzung, Saisonalität, Adstock und Sättigungskurven. Nutze Experimente zur Prior-Kalibrierung des MMM und zur Validierung von Plattform-Attribution. Richte ein Uplift-Testing-Programm ein, das Segment- und Creative-Entscheidungen führt. So wird Optimierung wieder eine Ingenieursdisziplin statt ein Ratespiel.

- Ziele definieren: North-Star-Metrik, sekundäre KPIsKPIs: Die harten Zahlen hinter digitalem Marketing-Erfolg KPIs – Key Performance Indicators – sind die Kennzahlen, die in der digitalen Welt den Takt angeben. Sie sind das Rückgrat datengetriebener Entscheidungen und das einzige Mittel, um Marketing-Bullshit von echtem Fortschritt zu trennen. Ob im SEO, Social Media, E-Commerce oder Content Marketing: Ohne KPIs ist jede Strategie nur ein Schuss ins Blaue...., Hypothesen, Zielkonflikte, Entscheidungsregeln festhalten.

- Event-Schema standardisieren: Namensräume, Parameter, Wertebereiche, Versionierung, Data Layer Spezifikation.

- Consent und CMP prüfen: TCF/GPP-Konfiguration testen, Zwecke abbilden, Consent-Weitergabe an Tags verifizieren.

- Server-Side Tagging einführen: GTM-SS oder Alternative, IP-Anonymisierung, PII-Reduktion, Deduplication-Logik.

- ConversionConversion: Das Herzstück jeder erfolgreichen Online-Strategie Conversion – das mag in den Ohren der Marketing-Frischlinge wie ein weiteres Buzzword klingen. Wer aber im Online-Marketing ernsthaft mitspielen will, kommt an diesem Begriff nicht vorbei. Eine Conversion ist der Moment, in dem ein Nutzer auf einer Website eine gewünschte Aktion ausführt, die zuvor als Ziel definiert wurde. Das reicht von einem simplen... APIs aktivieren: Facebook CAPI, Google Enhanced Conversions, deduplizierte Event-IDs, Delay-Handling.

- Data Warehouse anbinden: BigQuery/Snowflake, Rohdaten-Streams, dbt-Modelle, Data Contracts, Quality-Checks.

- Dashboards bauen: einheitliche KPI-Definitionen, Marginal-ROAS, Inkremenz, LTV:CAC, Konfidenzintervalle anzeigen.

- Experimente planen: Power-Analyse, SRM-Guardrails, Holdouts, Geo-Tests, Pre-Registration, Stop/Go-Kriterien.

- MMM aufsetzen: Bayesian, Adstock, Sättigung, saisonale Komponenten, Kalibrierung mit Experimentresultaten.

- Governance fixieren: Datenzugriffe, Rollen, Logs, RetentionRetention: Die Königsdisziplin für nachhaltiges Wachstum im Online-Marketing Retention bezeichnet im Online-Marketing und in der Digitalwirtschaft die Fähigkeit eines Unternehmens, bestehende Nutzer, Kunden oder Abonnenten langfristig zu binden und wiederkehrend zu aktivieren. Während Akquise immer noch als sexy gilt, ist Retention der unterschätzte, aber entscheidende Hebel für nachhaltiges Wachstum, Profitabilität und Markenrelevanz. Wer seine Retention nicht versteht – und optimiert..., DPIA/Datenverarbeitungsverträge, Incident-Playbooks.

- Iterieren: Änderungen in kleinen Dosen, Lernphasen respektieren, Post-Mortems, Wissensbasis pflegen.

Fazit: Die Blackbox im Marketing entmystifiziert

Die Blackbox im MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das... verschwindet nicht, indem du sie ignorierst, sondern indem du sie mit besserer Messung, sauberer Datenarchitektur und kausaler Methodik überstrahlst. Wer Consent, Server-Side Tagging, ConversionConversion: Das Herzstück jeder erfolgreichen Online-Strategie Conversion – das mag in den Ohren der Marketing-Frischlinge wie ein weiteres Buzzword klingen. Wer aber im Online-Marketing ernsthaft mitspielen will, kommt an diesem Begriff nicht vorbei. Eine Conversion ist der Moment, in dem ein Nutzer auf einer Website eine gewünschte Aktion ausführt, die zuvor als Ziel definiert wurde. Das reicht von einem simplen... APIs und Warehousing im Griff hat, füttert Algorithmen mit echten Signalen statt Rauschen. Wer Experimente systematisch fährt und MMM klug kalibriert, kauft sich Kausalität zurück. Und wer Daten wie Code behandelt, gewinnt Verlässlichkeit, die man spürt – im Ergebnis und im Budgetverlauf. Plattformen bleiben Walled Gardens, aber du bestimmst, was du einspeist und wie du interpretierst. Diese Souveränität ist der echte Wettbewerbsvorteil.

MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das... 2025 ist kein Bauchgefühlspiel, sondern ein technisches Handwerk mit klaren Regeln. Baue die Messfundamente, lerne die Mechanik der Auktionen, entwirf Experimente, die deine Wahrheiten testen, und richte eine Datenpipeline ein, die Audits besteht. Dann wird die Blackbox im MarketingMarketing: Das Spiel mit Bedürfnissen, Aufmerksamkeit und Profit Marketing ist weit mehr als bunte Bilder, Social-Media-Posts und nervige Werbespots. Marketing ist die strategische Kunst, Bedürfnisse zu erkennen, sie gezielt zu wecken – und aus Aufmerksamkeit Profit zu schlagen. Es ist der Motor, der Unternehmen antreibt, Marken formt und Kundenverhalten manipuliert, ob subtil oder mit der Brechstange. Dieser Artikel entlarvt das... von einem Geldschredder zu einem kontrollierten System. Wer so arbeitet, braucht keine Heilsversprechen, nur konsequente Ausführung. Und genau die trennt SichtbarkeitSichtbarkeit: Die unbarmherzige Währung des digitalen Marketings Wenn es im Online-Marketing eine einzige Währung gibt, die wirklich zählt, dann ist es Sichtbarkeit. Sichtbarkeit – im Fachjargon gern als „Visibility“ bezeichnet – bedeutet schlicht: Wie präsent ist eine Website, ein Unternehmen oder eine Marke im digitalen Raum, insbesondere in Suchmaschinen wie Google? Wer nicht sichtbar ist, existiert nicht. Punkt. In diesem... von Unsichtbarkeit, Signal von Lärm, Rendite von Ausrede. Ende der Magie, Beginn der Meisterschaft.