Blockchain Struktur: So funktioniert das Rückgrat der Dezentralität

“Blockchain? Jeder hat das Buzzword schon gehört – die wenigsten kapieren wirklich, was da technisch abgeht. Vergiss die Krypto-Klischees: Wenn du Dezentralität verstehen willst, musst du die Blockchain Struktur von Grund auf durchdringen. Hier bekommst du nicht nur Marketing-Gelaber, sondern eine schonungslose, technische Generalabrechnung. Schluss mit Halbwissen – hier erfährst du, wie das Rückgrat der Dezentralität wirklich funktioniert, warum 99% der Projekte daran scheitern und wie du die Blockchain Struktur richtig nutzt – oder gnadenlos baden gehst.”

- Was die Blockchain Struktur wirklich ist – und warum sie das Rückgrat der Dezentralität bildet

- Wie Blöcke, Hashes, Konsensmechanismen und Netzwerktopologie zusammenspielen

- Die Rolle von Distributed Ledgers, Peer-to-Peer-Architektur und kryptografischer Integrität

- Schritt-für-Schritt: Wie ein Block entsteht, validiert und für immer gespeichert wird

- Warum Proof-of-Work, Proof-of-Stake und andere Konsensverfahren so unterschiedlich sind (und warum das niemand richtig erklärt)

- Skalierungsprobleme, Angriffsvektoren und technische Limitierungen der Blockchain Struktur

- Wie Smart Contracts, Sidechains und Layer-2-Lösungen die Architektur erweitern – und warum das oft schiefgeht

- Praxis: Wie du die Blockchain Struktur für eigene Projekte nutzen kannst (und was du unbedingt vermeiden musst)

- Ein radikal ehrliches Fazit: Was bleibt von der Blockchain Struktur übrig, wenn der Hype verschwunden ist?

Jeder redet über Blockchain Struktur, aber kaum jemand versteht, wie dieses System wirklich das Rückgrat der Dezentralität bildet. Wer glaubt, dass ein paar Hashes und ein bisschen Peer-to-Peer reichen, um Banken, Staaten oder Big Tech auszuhebeln, lebt in der Marketing-Wolke. Die Blockchain Struktur ist ein hochkomplexes Zusammenspiel aus kryptografischen Verfahren, verteilten Netzwerken, Konsensmechanismen und ausgeklügelten Datenstrukturen. Genau deshalb ist sie so robust – aber auch so schwerfällig und angreifbar. Hier bekommst du den vollständigen, schonungslos technischen Deep Dive, damit du nie wieder Blockchain-Bullshit erzählen musst.

Blockchain Struktur: Das technische Fundament der Dezentralität

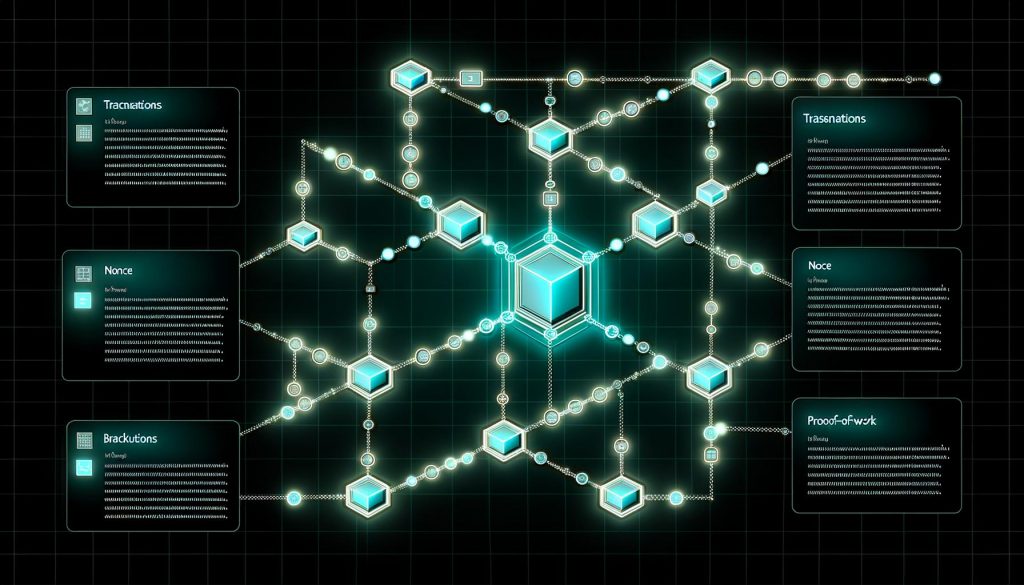

Die Blockchain Struktur ist mehr als nur eine Kette von Blöcken – sie ist ein Distributed Ledger, der vollständig dezentral, manipulationssicher und transparent funktioniert. Im Zentrum steht das Prinzip der Datenintegrität: Jeder Block enthält eine Liste von Transaktionen, einen Zeitstempel, einen kryptografischen Hash des vorherigen Blocks (Parent Hash) und eine Nonce, die für die Konsensfindung gebraucht wird. Die Blockchain Struktur sorgt dafür, dass kein einzelner Teilnehmer (Node) die Kontrolle übernehmen oder die Historie nachträglich verändern kann.

Die Blockchain Struktur basiert auf einer Peer-to-Peer-Architektur: Jeder Node hält eine vollständige Kopie der gesamten Blockchain. Neue Transaktionen werden zuerst im Netzwerk verteilt (Gossip Protocol), dann in Mempools gesammelt und schließlich in einem neuen Block zusammengefasst. Der technische Clou: Jeder Block wird durch einen Hashwert eindeutig identifiziert und mit dem Hash des Vorgängerblocks verknüpft. So entsteht eine unveränderbare Kette, bei der jeder Manipulationsversuch sofort auffällt – weil der Hash-Wert nicht mehr passt.

Im ersten Drittel dieses Artikels wirst du die Blockchain Struktur mehrfach begegnen: Blockchain Struktur ist der Grund, warum Dezentralität überhaupt erst funktioniert. Blockchain Struktur erzwingt Integrität, Transparenz und Redundanz. Ohne Blockchain Struktur gäbe es kein Bitcoin, kein Ethereum, kein DeFi – und keine Chance, dem alten Internet wirklich die Stirn zu bieten.

Die Blockchain Struktur ist aber nicht nur technisch clever, sondern auch gnadenlos: Wer einen Block manipuliert, müsste alle nachfolgenden Blöcke neu berechnen – und zwar schneller als das gesamte Netzwerk. Das ist mit der aktuellen Rechenleistung praktisch unmöglich. Die Blockchain Struktur ist damit das perfekte Beispiel, wie Mathematik, Netzwerkarchitektur und Kryptografie eine neue Form von digitalem Vertrauen schaffen – jenseits von Banken, Staaten und Silicon Valley.

Die Anatomie eines Blocks: Hashes, Transaktionen und kryptografische Integrität

Wer Blockchain Struktur verstehen will, muss die Anatomie eines Blocks kennen. Ein Block ist kein Datenbankeintrag, sondern ein komplexes Containerobjekt mit mehreren, exakt definierten Feldern. Die wichtigsten: Header, Transaktionsliste, Nonce und Hash. Der Block Header enthält den Hash des vorherigen Blocks (Parent Hash), den Merkle Root Hash der Transaktionen, einen Zeitstempel und die Nonce für den Konsensmechanismus. Die Transaktionsliste enthält alle Transaktionen, die im aktuellen Block bestätigt werden sollen.

Der Merkle Root Hash ist ein kryptografisches Konstrukt, das alle Transaktionen des Blocks zu einer einzigen Prüfsumme verdichtet. Das macht die Blockchain Struktur nicht nur effizient, sondern auch fälschungssicher: Eine Manipulation an einer beliebigen Transaktion würde sofort den Merkle Root verändern – und damit den gesamten Block ungültig machen.

Die Blockchain Struktur nutzt den Hashwert (meist SHA-256 bei Bitcoin) als digitale Fingerabdruck-Technologie. Jeder Block-Hash ist abhängig vom Inhalt des Blocks und vom Hash des Vorgängers. So entsteht eine Kette, bei der jeder Block auf den vorherigen verweist. Die Integrität der Blockchain Struktur ist damit mathematisch garantiert. Und genau das ist der Grund, warum Blockchain Struktur das Rückgrat der Dezentralität bleibt.

Transaktionen werden im Netzwerk zunächst von Nodes geprüft (Validierung der Signaturen, Kontrolle des Inputs/Outputs). Nur gültige Transaktionen werden in den Mempool aufgenommen. Der Miner oder Validator, der den nächsten Block erstellt, sammelt diese Transaktionen, berechnet die Hashes und sucht per Proof-of-Work oder Proof-of-Stake die passende Nonce. Ist der Block gefunden, wird er ans Netzwerk verteilt – und die Blockchain Struktur wächst um einen weiteren, fälschungssicheren Block.

Konsensmechanismen: Proof-of-Work, Proof-of-Stake und ihre Auswirkungen auf die Blockchain Struktur

Die Blockchain Struktur wäre wertlos ohne einen robusten Konsensmechanismus. Hier entscheidet sich, wie das Netzwerk auf eine einheitliche, vertrauenswürdige Version der Wahrheit kommt – ohne zentrale Instanz. Die bekanntesten Verfahren: Proof-of-Work (PoW) und Proof-of-Stake (PoS), aber auch Delegated Proof-of-Stake, Proof-of-Authority und viele weitere exotische Konsensmodelle.

Proof-of-Work (PoW), bekannt durch Bitcoin, zwingt Nodes dazu, eine extrem rechenintensive Aufgabe zu lösen: Die Nonce muss so gewählt werden, dass der Block-Hash einen bestimmten Schwierigkeitsgrad erfüllt (z.B. eine bestimmte Anzahl führender Nullen). Der erste Node, der die Lösung findet, darf den Block schreiben und erhält eine Belohnung (Block Reward). Das sichert die Blockchain Struktur gegen Angriffe ab, ist aber extrem energiehungrig und limitiert die Skalierbarkeit.

Proof-of-Stake (PoS), prominent bei Ethereum 2.0, ersetzt die Rechenleistung durch Kapitaleinsatz: Derjenige, der einen neuen Block schreiben will, muss einen bestimmten Anteil an Coins als Stake hinterlegen. Die Wahrscheinlichkeit, einen Block zu validieren, steigt mit dem hinterlegten Stake. Das spart Energie, macht die Blockchain Struktur aber anfällig für “Rich-Get-Richer”-Effekte und neue Angriffsvektoren (z.B. Nothing-at-Stake, Long-Range-Attacks).

Weitere Konsensmechanismen wie Delegated Proof-of-Stake (DPoS) oder Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) versuchen, die Blockchain Struktur effizienter zu machen, opfern dabei aber oft Dezentralität oder Sicherheit. Die Wahl des Konsensmechanismus entscheidet daher maßgeblich über Integrität, Skalierbarkeit und Angreifbarkeit der Blockchain Struktur. Wer das ignoriert, versteht nicht, warum so viele Blockchain-Projekte technisch auf die Nase fallen.

Schritt-für-Schritt: Wie ein Block entsteht und in die Blockchain Struktur integriert wird

Die Blockchain Struktur lebt von klar definierten Abläufen. Ein neuer Block entsteht nicht zufällig, sondern folgt einem strikten, technischen Prozess. Wer Blockchain Struktur praktisch nutzen will, muss diesen Ablauf im Detail verstehen:

- 1. Transaktionen sammeln: Alle Nodes überwachen das Netzwerk und sammeln neue, noch nicht bestätigte Transaktionen im Mempool.

- 2. Validierung: Jede Transaktion wird geprüft – Signatur, Input/Output, Double-Spending-Prevention. Nur gültige Transaktionen schaffen es in den Block.

- 3. Block-Erstellung: Der Miner/Validator erstellt einen neuen Block mit Header, Transaktionsliste, Parent Hash, Zeitstempel und Nonce.

- 4. Konsensmechanismus: Je nach Blockchain Struktur wird per Proof-of-Work, Proof-of-Stake oder anderem Verfahren die passende Nonce gefunden.

- 5. Block-Versand: Der fertige Block wird ans gesamte Netzwerk verteilt. Alle Nodes überprüfen die Korrektheit (Hash, Transaktionen, Konsens-Regeln).

- 6. Chain-Integration: Ist der Block valide, wird er an die bestehende Blockchain Struktur angehängt. Alle Nodes aktualisieren ihre lokale Kopie.

Die Blockchain Struktur erzwingt, dass jeder Schritt überprüfbar, nachvollziehbar und transparent ist. Fehler, Manipulationen oder betrügerische Transaktionen werden sofort vom Netzwerk erkannt und abgelehnt. Das ist die eigentliche Magie der Blockchain Struktur: Sie macht Vertrauen durch Technik überflüssig – vorausgesetzt, man hält sich an die Regeln.

Gerade bei der Skalierung stoßen viele Projekte an technische Grenzen: Blockgröße, Blockzeit, Netzwerklatenzen und Konsens-Protokolle begrenzen die Geschwindigkeit und Kapazität der Blockchain Struktur. Wer hier nicht aufpasst, landet schnell bei langsamen, teuren oder zentralisierten Lösungen – und verrät damit das Grundprinzip der Dezentralität.

Skalierung, Angriffe und die Schattenseiten der Blockchain Struktur

Die Blockchain Struktur ist robust – aber nicht unverwundbar. Je größer das Netzwerk, desto langsamer und schwerfälliger wird die Blockchain Struktur. Die größten technischen Probleme: Limitierte Blockgrößen, hohe Latenzen, begrenzte Transaktionsdurchsätze (TPS) und das sogenannte Trilemma aus Dezentralität, Skalierbarkeit und Sicherheit. Wer bei einem Faktor trickst, verliert bei den anderen beiden.

Skalierungslösungen wie Sidechains, Sharding oder Layer-2-Protokolle (z.B. Lightning Network) versuchen, die Blockchain Struktur zu entlasten. Sie verlagern Transaktionen aus dem Hauptnetzwerk, führen eigene Konsensmechanismen ein oder bündeln Transaktionen. Das Problem: Jede zusätzliche Schicht erhöht die Komplexität – und die Angriffsfläche.

Angriffsvektoren gibt es reichlich: 51%-Attacken (Übernahme der Mehrheit der Rechenleistung/Stakes), Sybil-Attacken (Fake Nodes), Eclipse-Attacken (Isolierung von Nodes), Timejacking, Double-Spending und viele mehr. Die Blockchain Struktur bietet zwar theoretisch Schutz, doch in der Praxis sind viele Systeme schlecht konfiguriert, zu zentralisiert oder einfach technisch veraltet. “Trustless” ist ein Marketing-Versprechen – aber kein Garant gegen schlampige Implementierung.

Auch die technische Wartung ist ein Problem: Hard Forks, Software-Updates, Protokolländerungen – jede Änderung an der Blockchain Struktur ist ein potenzielles Risiko. Wer die Community oder die Nodes nicht mitnimmt, spaltet das Netzwerk – wie bei Bitcoin Cash, Ethereum Classic und zahllosen Shitcoins. Das zeigt: Die Blockchain Struktur ist nur so stabil wie das Zusammenspiel aus Technik, Community und Governance.

Smart Contracts, Sidechains und Layer-2: Die Evolution der Blockchain Struktur

Mit Smart Contracts wird die Blockchain Struktur zum programmierbaren Rückgrat der Dezentralität. Smart Contracts sind kleine Programme (meist in Solidity, Rust oder Vyper geschrieben), die direkt auf der Blockchain ausgeführt werden und Transaktionen, Bedingungen und komplexe Abläufe autonom steuern. Die Ausführung ist deterministisch: Was im Smart Contract steht, passiert – ohne zentrale Kontrolle, ohne nachträgliche Änderungen.

Sidechains und Layer-2-Lösungen wie Polygon, Arbitrum oder das Lightning Network erweitern die Blockchain Struktur um zusätzliche Ebenen. Sie entlasten das Hauptnetzwerk, ermöglichen günstigere und schnellere Transaktionen – bringen aber neue Risiken und Herausforderungen. Jede Sidechain hat eigene Konsensmechanismen, eigene Validatoren und eigene Sicherheitsprobleme. Wer nicht genau prüft, wie die Blockchain Struktur erweitert wird, läuft Gefahr, das dezentrale Modell wieder auszuhebeln.

Cross-Chain-Interoperabilität ist der nächste Hype: Protokolle wie Polkadot, Cosmos oder Chainlink versuchen, verschiedene Blockchain Strukturen miteinander zu verbinden. Ziel: Daten, Werte und Funktionen zwischen Blockchains austauschen, ohne auf zentrale Intermediäre zu setzen. Klingt smart, ist aber technisch eine Mammutaufgabe – und ein gefundenes Fressen für Angreifer, die Schwachstellen in den Brückenprotokollen ausnutzen.

Letztlich bleibt: Die Blockchain Struktur ist ein flexibles, aber technisches Biest. Wer sie richtig nutzt, kann dezentralisierte Anwendungen, dezentrale Finanzen (DeFi), NFTs oder Supply Chains realisieren. Wer die Komplexität unterschätzt, landet bei zentralisierten Insellösungen – und hat damit alles verspielt, was die Blockchain Struktur eigentlich ausmacht.

Praxis: Wie du die Blockchain Struktur für eigene Projekte nutzt (und was du vermeiden solltest)

Du willst die Blockchain Struktur für eigene Projekte nutzen? Dann reicht es nicht, ein Whitepaper zu lesen oder Copy-Paste-Code zu verwenden. Hier die wichtigsten Schritte, um die Blockchain Struktur sauber zu implementieren – und nicht direkt im Shitcoin-Gewitter unterzugehen:

- 1. Zieldefinition: Was willst du wirklich erreichen? Transaktionen, Smart Contracts, NFTs, Supply Chain? Die Blockchain Struktur ist kein Allheilmittel für alles.

- 2. Wahl der richtigen Blockchain: Public (Bitcoin, Ethereum), Private (Hyperledger), Permissioned oder Consortium? Die Blockchain Struktur und der Konsensmechanismus müssen zum Use Case passen.

- 3. Netzwerktopologie planen: Wie viele Nodes, wo gehostet, wie synchronisiert? Die Blockchain Struktur ist nur so dezentral wie das Netzwerk.

- 4. Konsensmechanismus verstehen: Proof-of-Work, Proof-of-Stake, DPoS, PBFT – jede Variante hat eigene Vor- und Nachteile. Die Wahl entscheidet über Sicherheit, Geschwindigkeit und Kosten.

- 5. Smart Contracts sicher entwickeln: Nur geprüfte Libraries, mehrfach Audits, keine unnötigen Funktionen. Die Blockchain Struktur verzeiht keine Bugs – sie werden für immer gespeichert.

- 6. Skalierung und Monitoring: Plane Sidechains, Layer-2 oder Off-Chain-Lösungen von Anfang an mit ein. Ohne Monitoring und regelmäßige Audits wirst du Opfer der eigenen Komplexität.

Was du unbedingt vermeiden solltest: Zentrale Komponenten, unsichere Bridges, Single-Node-Setups, fehlende Audits, Copy-Paste-Smart-Contracts. Die Blockchain Struktur ist nur dann sicher, wenn sie wirklich dezentral, transparent und überprüfbar bleibt. Alles andere ist Marketing – und fällt dir spätestens beim ersten Angriff auf die Füße.

Fazit: Blockchain Struktur – Hype, Realität und Zukunft der Dezentralität

Die Blockchain Struktur ist das technische Rückgrat der Dezentralität – und sie ist so kompromisslos wie genial. Sie verbindet kryptografische Sicherheit, verteilte Netzwerke und automatisierte Konsensfindung zu einem System, das Vertrauen durch Mathematik ersetzt. Aber sie ist kein Zaubertrick: Die Blockchain Struktur ist komplex, ressourcenintensiv und voller technischer Fallstricke. Wer sie unterschätzt, landet im Museum der gescheiterten Krypto-Projekte.

Am Ende bleibt: Die Blockchain Struktur ist der Grund, warum Dezentralität überhaupt funktioniert – aber auch der Grund, warum so viele Projekte an Skalierung, Sicherheit oder Governance scheitern. Wer die Blockchain Struktur wirklich versteht, kann das neue Internet mitgestalten. Wer nur Buzzwords nachplappert, bleibt Zuschauer im größten Tech-Zirkus der Gegenwart. Willkommen bei der schonungslosen Wahrheit. Willkommen bei 404.