Deutsche Techpanik Kritik: Zwischen Hype und Realität

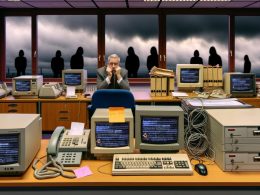

Deutschland im Tech-Fieber – oder besser gesagt: im Tech-Schock. Zwischen KI-Buzzwords, Blockchain-Hysterie und Digitalisierungs-Phantomschmerz taumelt die Nation von einer Techpanik zur nächsten. Ist die Angst vor der Zukunft berechtigt – oder nur ein weiterer Hype, der von echter Innovation ablenkt? In diesem Artikel zerlegen wir die deutsche Techpanik, entlarven Mythen und zeigen, warum digitale Paranoia oft nur ein Symptom für ganz andere Probleme ist. Willkommen zur ungeschönten Bestandsaufnahme der deutschen Digitaldebatte. Hier wird nicht getätschelt, sondern seziert.

- Was steckt hinter der deutschen Techpanik? Ursachen, Muster und Reizthemen.

- Warum Hype und Realität im deutschen Digitaldiskurs selten zusammenpassen.

- Wie Medien, Politik und Unternehmen Angst als Geschäftsmodell nutzen.

- Die Rolle von DatenschutzDatenschutz: Die unterschätzte Macht über digitale Identitäten und Datenflüsse Datenschutz ist der Begriff, der im digitalen Zeitalter ständig beschworen, aber selten wirklich verstanden wird. Gemeint ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Überwachung, Diebstahl und Manipulation – egal ob sie in der Cloud, auf Servern oder auf deinem Smartphone herumlungern. Datenschutz ist nicht bloß ein juristisches Feigenblatt für Unternehmen, sondern..., KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... und Digitalisierung in der deutschen Panikspirale.

- Typische Tech-Mythen und ihre kritische Einordnung – Fakten vs. Fiktion.

- Wie echte Innovation verhindert wird – und wer davon profitiert.

- Technische Begriffe, Buzzwords und ihre Bedeutung im Panik-Kontext erklärt.

- Konkrete Wege aus der Techpanik: Mehr Kompetenz, weniger Show.

- Warum gesunder Skeptizismus besser ist als Angst – und wie Deutschland wieder vorne mitspielen könnte.

Ständig wird in Deutschland eine neue Sau durch das digitale Dorf getrieben: Mal ist es die böse KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie..., dann das Datenschutz-Gespenst, dann wieder die angeblich alles vernichtende Blockchain. Die deutsche Techpanik hat System – und kostet uns nicht nur Nerven, sondern vor allem Innovationskraft. Während andere Länder längst auf Echtzeit-Innovation und digitale Souveränität setzen, diskutiert Deutschland seit Jahren über die Risiken von WLAN im Schulflur. Was bleibt, ist ein Land im Dauer-Alarmzustand, das lieber blockiert als gestaltet. Höchste Zeit, den Tech-Nebel zu lichten und die wahren Ursachen für die chronische Überforderung zu analysieren.

Techpanik ist kein Naturgesetz, sondern das Ergebnis schlechter Kommunikation, fehlender digitaler Kompetenz und politischer Mutlosigkeit. Wer die Mechanismen dahinter versteht, kann nicht nur besser mit dem digitalen Wandel umgehen, sondern erkennt auch die eigentlichen Hemmschuhe der deutschen Digitalisierung. In diesem Artikel wird nicht gekuschelt, sondern knallhart analysiert, warum der deutsche Tech-Diskurs so oft in die Sackgasse führt – und wie echte Fortschritte möglich wären.

Wappne dich: Es gibt keine einfachen Wahrheiten, aber viele unbequeme Erkenntnisse. Wir nehmen Datenschutz-Dogmatismus, KI-Phobien, Medienhysterie und politische Digital-Show auseinander. Am Ende weißt du, warum Deutschland digital so oft im Rückwärtsgang fährt – und was passieren müsste, damit wir wieder auf die Überholspur kommen.

Techpanik in Deutschland: Ursachen, Mechanismen und Muster

Man kann die Uhr danach stellen: Kaum taucht ein neues Tech-Thema auf, läuft in Deutschland die Panikmaschine heiß. Von der vermeintlichen Übermacht der Künstlichen Intelligenz über die angebliche Unkontrollierbarkeit von Big DataBig Data: Datenflut, Analyse und die Zukunft digitaler Entscheidungen Big Data bezeichnet nicht einfach nur „viele Daten“. Es ist das Buzzword für eine technologische Revolution, die Unternehmen, Märkte und gesellschaftliche Prozesse bis ins Mark verändert. Gemeint ist die Verarbeitung, Analyse und Nutzung riesiger, komplexer und oft unstrukturierter Datenmengen, die mit klassischen Methoden schlicht nicht mehr zu bändigen sind. Big Data... bis zur „Datenkrake“ Google – die Narrative sind bekannt, die Reflexe eingespielt. Doch woher kommt diese Techpanik? Die Ursachen sind vielfältig und reichen von tief verwurzeltem Technikpessimismus über Kontrollverlustängste bis zu einer ausgeprägten Kultur des Sicherheitsdenkens.

Ein zentrales Element: Die Angst vor Kontrollverlust. Technologische Entwicklungen werden oft als Bedrohung für bestehende Strukturen wahrgenommen. Die Digitalisierung verändert Arbeitsplätze, Entscheidungswege und Geschäftsmodelle – und trifft damit auf einen deutschen Perfektionismus, der Veränderung eher als Störfall denn als Chance interpretiert. Das Ergebnis: Jede technologische Neuerung wird reflexhaft in Frage gestellt und mit Worst-Case-Szenarien überfrachtet.

Hinzu kommt die Rolle der Medien. Kaum ein Thema eignet sich besser für Klicks und Auflage als die nächste große digitale Apokalypse. Ob Deepfakes, Datenlecks oder KI-gesteuerte Massenarbeitslosigkeit – die Schlagzeilen überschlagen sich, Fakten werden zugunsten von Aufmerksamkeit und Reichweite zurechtgebogen. Die Folge: Ein digitaler Alarmismus, der mehr Verwirrung als Aufklärung stiftet und sachliche Diskussionen systematisch torpediert.

Nicht zuletzt profitieren auch politische Akteure von der deutschen Techpanik. Wer Angst schürt, kann Handlungsfähigkeit demonstrieren – in Form von Regulierungen, Verboten und Kommissionen. So wird die Panik zum Geschäftsmodell, Innovation zum Kollateralschaden, und der digitale Fortschritt bleibt auf der Strecke.

Der deutsche Digitalhype: Buzzwords, Mythen und ihre reale Bedeutung

Die deutsche Digitaldebatte ist ein Zirkus der Buzzwords: Künstliche Intelligenz, Blockchain, Quantencomputer, Big DataBig Data: Datenflut, Analyse und die Zukunft digitaler Entscheidungen Big Data bezeichnet nicht einfach nur „viele Daten“. Es ist das Buzzword für eine technologische Revolution, die Unternehmen, Märkte und gesellschaftliche Prozesse bis ins Mark verändert. Gemeint ist die Verarbeitung, Analyse und Nutzung riesiger, komplexer und oft unstrukturierter Datenmengen, die mit klassischen Methoden schlicht nicht mehr zu bändigen sind. Big Data..., IoT – jedes Jahr gibt es einen neuen Hype, der als Heilsbringer oder Untergangsprophet durchs Land gejagt wird. Doch wie viel Substanz steckt hinter den Schlagworten, und wie viel ist reine Alibipolitik? Die Antwort ist entlarvend: Meistens geht es mehr um Schein als um Sein.

Beispiel KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie...: In kaum einem anderen Land wird so viel über die Gefahren von Künstlicher Intelligenz diskutiert – und gleichzeitig so wenig echte KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... entwickelt oder eingesetzt. Während China und die USA längst KI-basierte Produkte auf den Markt bringen, veranstaltet Deutschland Ethikräte und Leitbilddebatten. Die Angst vor Kontrollverlust lähmt die praktische Anwendung, und so bleibt die KI-Forschung hierzulande oft Theorie, während andere längst in die Praxis investieren.

Das Blockchain-Märchen ist ähnlich: Vom „Gamechanger“ für Verwaltung und Wirtschaft war die Rede, doch die Realität ist ernüchternd. Es gibt kaum skalierbare Anwendungen, die über Pilotprojekte hinausgehen. Dennoch hält sich das Buzzword tapfer in jedem Förderantrag und jeder Digitalstrategie. Der Hype lebt – die Substanz ist Mangelware.

Auch beim Thema DatenschutzDatenschutz: Die unterschätzte Macht über digitale Identitäten und Datenflüsse Datenschutz ist der Begriff, der im digitalen Zeitalter ständig beschworen, aber selten wirklich verstanden wird. Gemeint ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Überwachung, Diebstahl und Manipulation – egal ob sie in der Cloud, auf Servern oder auf deinem Smartphone herumlungern. Datenschutz ist nicht bloß ein juristisches Feigenblatt für Unternehmen, sondern... wird in Deutschland gern übertrieben. DSGVO, Schrems II, Cookie-Banner: Die regulatorische Hyperaktivität schürt Unsicherheit und lähmt Unternehmen. Aus Angst, Fehler zu machen, wird lieber gar nichts gemacht – und Innovation bleibt auf der Strecke. Die Folge: Während andere Länder experimentieren, optimieren und skalieren, diskutiert Deutschland über Einwilligungsformulare und Löschfristen.

Wie Medien, Politik und Unternehmen die Techparanoia befeuern

Die deutsche Techpanik ist kein Zufallsprodukt – sie wird systematisch erzeugt und instrumentalisiert. Medien setzen auf Panik-Trigger, weil sie Reichweite generieren. Politik nutzt Angst, um Handlungsfähigkeit zu inszenieren. Unternehmen wiederum schüren Unsicherheit, um eigene Produkte oder Beratungsleistungen als Lösung zu verkaufen. Das Ergebnis: Eine Echokammer der Angst, die Innovation systematisch verhindert.

Medien spielen dabei die zentrale Rolle als Multiplikatoren von Tech-Alarmismus. Mit dramatisierenden Begriffen wie „Überwachungskapitalismus“, „Robo-Angriff“ oder „digitale Enteignung“ werden komplexe Themen auf Schlagworte reduziert. Die eigentlichen technischen Hintergründe bleiben auf der Strecke, dafür dominieren Narrative von Kontrollverlust und Entfremdung.

Politik liebt das Panikspiel, weil es einfache Lösungen für komplexe Probleme suggeriert. Statt echter Digitalpolitik gibt es neue Datenschutzgesetze, Kommissionen und Taskforces, die vor allem symbolische Wirkung entfalten. Die eigentliche digitale Transformation bleibt auf der Strecke, weil Mut und Kompetenz fehlen – und Panik die perfekte Ausrede liefert, um Innovation auszubremsen.

Auch Unternehmen sind nicht unschuldig. Wer Unsicherheit schürt, kann Beratungsleistungen, Security-Produkte oder Compliance-Lösungen verkaufen. Die Techpanik wird zum Geschäftsmodell; echte Digitalisierung zum Nebenprodukt. Der Leidtragende: die Innovationsfähigkeit der gesamten Wirtschaft.

Datenschutz, KI & Co: Die Lieblingsthemen der deutschen Techangst im Faktencheck

Es gibt in Deutschland drei Hauptthemen, die zuverlässig Techpanik auslösen: DatenschutzDatenschutz: Die unterschätzte Macht über digitale Identitäten und Datenflüsse Datenschutz ist der Begriff, der im digitalen Zeitalter ständig beschworen, aber selten wirklich verstanden wird. Gemeint ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Überwachung, Diebstahl und Manipulation – egal ob sie in der Cloud, auf Servern oder auf deinem Smartphone herumlungern. Datenschutz ist nicht bloß ein juristisches Feigenblatt für Unternehmen, sondern..., Künstliche Intelligenz und allgemeine Digitalisierung. Zeit, sie technisch und sachlich auseinanderzunehmen – und Mythen von Fakten zu trennen.

- DatenschutzDatenschutz: Die unterschätzte Macht über digitale Identitäten und Datenflüsse Datenschutz ist der Begriff, der im digitalen Zeitalter ständig beschworen, aber selten wirklich verstanden wird. Gemeint ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Überwachung, Diebstahl und Manipulation – egal ob sie in der Cloud, auf Servern oder auf deinem Smartphone herumlungern. Datenschutz ist nicht bloß ein juristisches Feigenblatt für Unternehmen, sondern...: Deutschland ist Datenschutz-Europameister – aber zu welchem Preis? Die DSGVO gilt als schärfstes Datenschutzgesetz der Welt, aber sie stiftet auch massive Rechtsunsicherheit. Unternehmen investieren Millionen in Compliance, statt in Produktentwicklung. Technisch gesehen sind viele Vorgaben längst überholt, während neue Bedrohungen wie Ransomware oder Supply-Chain-Attacken kaum adressiert werden.

- Künstliche Intelligenz: KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... wird als Jobkiller, Überwachungsmonster und Blackbox-Desaster geframed. Die Realität: Die meisten KI-Anwendungen sind weit weniger autonom und gefährlich als behauptet. Deep Learning, Natural Language Processing und Computer Vision sind mächtig – aber sie sind Werkzeuge, keine magischen Wesen. Angst vor KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie... ist selten technisch begründet, sondern Ausdruck mangelnder Kompetenz.

- Digitalisierung: Das Buzzword schlechthin – und gleichzeitig das am wenigsten verstandene. Digitalisierung bedeutet nicht, PDFs per E-Mail zu verschicken oder Online-Terminbuchungen einzuführen. Es bedeutet, Prozesse, Produkte und Geschäftsmodelle radikal neu zu denken – und dabei auch Fehler zu riskieren. Panik vor Digitalisierung basiert meist auf Unwissenheit über die eigentlichen Möglichkeiten und technischen Hintergründe.

Warum sind diese Themen so panikträchtig? Weil sie komplex, technisch und schwer greifbar sind. Wer die Begriffe nicht versteht, fürchtet sie – und so werden sie zu Projektionsflächen für alle möglichen gesellschaftlichen Ängste. Die Lösung? Mehr Kompetenz, weniger Hysterie. Wer technische Begriffe wie Machine LearningMachine Learning: Algorithmische Revolution oder Buzzword-Bingo? Machine Learning (auf Deutsch: Maschinelles Lernen) ist der Teilbereich der künstlichen Intelligenz (KI), bei dem Algorithmen und Modelle entwickelt werden, die aus Daten selbstständig lernen und sich verbessern können – ohne dass sie explizit programmiert werden. Klingt nach Science-Fiction, ist aber längst Alltag: Von Spamfiltern über Gesichtserkennung bis zu Produktempfehlungen basiert mehr digitale Realität..., Tokenisierung, Hashing, APIAPI – Schnittstellen, Macht und Missverständnisse im Web API steht für „Application Programming Interface“, zu Deutsch: Programmierschnittstelle. Eine API ist das unsichtbare Rückgrat moderner Softwareentwicklung und Online-Marketing-Technologien. Sie ermöglicht es verschiedenen Programmen, Systemen oder Diensten, miteinander zu kommunizieren – und zwar kontrolliert, standardisiert und (im Idealfall) sicher. APIs sind das, was das Web zusammenhält, auch wenn kein Nutzer je eine..., Edge Computing oder Zero TrustTrust: Das digitale Vertrauen als Währung im Online-Marketing Trust ist das große, unsichtbare Asset im Online-Marketing – und oft der entscheidende Faktor zwischen digitalem Erfolg und digitalem Nirwana. Im SEO-Kontext steht Trust für das Vertrauen, das Suchmaschinen und Nutzer einer Website entgegenbringen. Doch Trust ist kein esoterisches Gefühl, sondern mess- und manipulierbar – mit klaren technischen, inhaltlichen und strukturellen Parametern.... versteht, erkennt schnell: Die meisten Panik-Narrative sind übertrieben oder schlicht falsch.

Innovation vs. Panik: Wie Deutschland aus dem digitalen Hamsterrad kommt

Der Weg aus der Techpanik ist kein Hexenwerk, sondern eine Frage der Haltung – und der Kompetenz. Deutschland muss weg von der Angstkommunikation und hin zu einer digitalen Fehlerkultur. Das bedeutet: Nicht jede Technologie verteufeln, sondern kritisch prüfen. Nicht jede Regulation reflexhaft begrüßen, sondern auf Praxistauglichkeit abklopfen. Und vor allem: Technisches Verständnis aufbauen, statt Buzzwords nachplappern.

Die folgenden Schritte helfen, das digitale Hamsterrad zu verlassen:

- Digitale Kompetenz aufbauen: Schulen, Universitäten und Unternehmen müssen technische Grundbildung zur Pflicht machen. Wer APIs, Machine LearningMachine Learning: Algorithmische Revolution oder Buzzword-Bingo? Machine Learning (auf Deutsch: Maschinelles Lernen) ist der Teilbereich der künstlichen Intelligenz (KI), bei dem Algorithmen und Modelle entwickelt werden, die aus Daten selbstständig lernen und sich verbessern können – ohne dass sie explizit programmiert werden. Klingt nach Science-Fiction, ist aber längst Alltag: Von Spamfiltern über Gesichtserkennung bis zu Produktempfehlungen basiert mehr digitale Realität... und IT-Security nicht versteht, kann nicht mitreden – und bleibt Spielball der Panikmacher.

- Mediale Narrative hinterfragen: Nicht jede Schlagzeile ist ein Fakt. Tech-Themen gehören in die Hände von Experten, nicht von Generalisten mit Tweet-Zwang.

- Politische Mutlosigkeit überwinden: Weniger Debatten, mehr Pilotprojekte. Wer Innovation will, muss Fehler zulassen – und Regulierung als Werkzeug, nicht als Selbstzweck begreifen.

- Unternehmenslenker in die Verantwortung nehmen: Kein C-Level sollte sich noch mit digitaler Inkompetenz rausreden können. Wer Digitalisierung verschläft, gefährdet sein Unternehmen – und die Wettbewerbsfähigkeit ganzer Branchen.

- Technische Fakten statt Hype: Begriffe wie KIKI (Künstliche Intelligenz): Mythos, Marketing-Buzzword oder echte Disruption? KI steht für Künstliche Intelligenz – ein Begriff, der seit Jahrzehnten zwischen Science-Fiction, Hype und handfester Technologie pendelt. Im Kern beschreibt KI die Entwicklung von Algorithmen und Systemen, die Aufgaben lösen können, für die traditionell menschliche Intelligenz notwendig war: Verstehen, Lernen, Schlussfolgern, Problemlösen, Wahrnehmen. KI ist längst mehr als ein Buzzword. Sie..., Blockchain oder Cloud Computing müssen sauber erklärt und eingesetzt werden. Ohne technisches Grundverständnis ist jede Debatte zum Scheitern verurteilt.

Schritt für Schritt aus der Panik:

- Hype erkennen und kritisch hinterfragen

- Fakten recherchieren, technische Begriffe verstehen

- Kompetenznetzwerke und Expertenrat suchen

- Kritisch, aber offen für neue Technologien bleiben

- Fehlerkultur etablieren und Experimente zulassen

- Regulierung praxisnah und innovationsfreundlich gestalten

Fazit: Zwischen Techpanik und digitaler Souveränität – es ist Zeit für echte Kompetenz

Die deutsche Techpanik ist kein Naturereignis, sondern das Ergebnis von Kommunikationsversagen, Kompetenzdefiziten und politischer Mutlosigkeit. Wer weiter auf Angst setzt, verspielt Deutschlands digitale Zukunft – und macht Innovation unmöglich. Die entscheidenden Werkzeuge gegen Panik sind Klarheit, Wissen und ein gesunder Skeptizismus. Digitale Souveränität entsteht nicht durch Hysterie, sondern durch echte technische Kompetenz.

Es wird Zeit, den ewigen Alarmismus abzulegen und den digitalen Wandel als das zu begreifen, was er wirklich ist: eine Chance, neue Wege zu gehen, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Wer Buzzwords durch Wissen ersetzt und Panik durch Analyse, hat schon gewonnen. Der Rest bleibt zurück – im Hamsterrad aus Angst und Verzagtheit. Die Wahl liegt bei uns. Aber eines steht fest: Ohne Tech-Kompetenz wird Deutschland auch die nächste Digitalrunde verlieren. Zeit, das zu ändern.