Digitale Bildung Chaos Dossier: Zwischen Fortschritt und Pannen

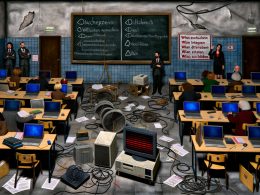

Du dachtest, digitale Bildung sei das Upgrade für die deutsche Schule? Willkommen im Chaos-Dossier, wo WLAN-Ausfälle, fehlerhafte Lernplattformen und Konzeptlosigkeit den Alltag bestimmen. Hier zerlegen wir die digitalen Bildungsversprechen, entlarven technologische Rohrkrepierer und zeigen, warum zwischen Fortschritt und Pannen oft nur ein schlechter IT-Admin steht. Wer noch an das Märchen von der digitalisierten Bildung glaubt, sollte besser weiterlesen – die Wahrheit ist härter als jeder WLAN-Ausfall im Matheunterricht.

- Die bittere Realität: Warum digitale Bildung in Deutschland oft ein Debakel bleibt

- Technologischer Wildwuchs, fehlende Standards und die ewige Gerätediskussion

- Von der Kreidetafel zum iPad: Wo der Fortschritt zur Farce wird

- Schulclouds, Lernplattformen & DatenschutzDatenschutz: Die unterschätzte Macht über digitale Identitäten und Datenflüsse Datenschutz ist der Begriff, der im digitalen Zeitalter ständig beschworen, aber selten wirklich verstanden wird. Gemeint ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Überwachung, Diebstahl und Manipulation – egal ob sie in der Cloud, auf Servern oder auf deinem Smartphone herumlungern. Datenschutz ist nicht bloß ein juristisches Feigenblatt für Unternehmen, sondern...: Die Pannenstatistik spricht Bände

- Digitalpakt, Mittelverschwendung und das Elend der Umsetzung

- Schritt-für-Schritt: Was wirklich nötig wäre für digitale Bildung, die funktioniert

- Best Practices aus dem Ausland – und warum sie hier nie umgesetzt werden

- Die größten Mythen und Ausreden der Verantwortlichen

- Technische Mindeststandards für den Bildungsalltag 2025

- Fazit: Ohne echte Strategie bleibt digitale Bildung ein Running Gag

Digitale Bildung – das klingt nach Zukunft, Chancengleichheit und modernen Schulen. In der Praxis aber erleben Lehrer, Schüler und Eltern oft eher das Gegenteil: Server-Abstürze, Software-Pannen und ein Kompetenzgerangel, das jedes Startup zum Weinen bringen würde. Während in den Sonntagsreden von Politikern Digitalisierung als Allheilmittel gepriesen wird, herrscht im Klassenzimmer meist die digitale Steinzeit. Und wer jetzt noch glaubt, mit ein paar Tablets und einer Cloud-Lösung sei das Problem gelöst, hat den Ernst der Lage nicht verstanden. Willkommen im Dossier, das die bitteren Wahrheiten offenlegt, die andere lieber verschweigen.

Es geht nicht um fehlende Geräte oder zu wenig Geld – das sind die Ausreden von gestern. Es geht um Systemversagen, um technische Inkompetenz, um verschwendete Millionen und um ein Bildungssystem, das Digitalisierung wie ein lästiges Add-on behandelt. Hier zeigen wir, warum Fortschritt in der digitalen Bildung oft nur auf dem Papier existiert – und was wirklich nötig wäre, um aus dem Chaos herauszukommen.

Wer sich von platten Werbeversprechen und schönen Projektfotos blenden lässt, wird nichts ändern. Wer sich aber für die technischen, strukturellen und politischen Hintergründe interessiert, findet hier das schonungslose Update. Willkommen bei der echten Bestandsaufnahme. Willkommen bei 404 Magazine.

Die Realität der digitalen Bildung: Mehr Pannen als Fortschritt

Digitale Bildung ist das Buzzword der letzten Jahre – aber was tatsächlich in den Schulen passiert, hat mit “Fortschritt” oft wenig zu tun. Während der Digitalpakt Milliarden in die Kassen spült und Politiker stolz Tablets in die Kameras halten, kämpfen Schulen mit IT-Problemen auf Kleinstniveau. Der Hauptgrund: Die Technik kommt an, aber nicht im Unterricht. Geräte bleiben in Kartons, weil es an Infrastruktur, Konzept und Support fehlt.

Der Alltag sieht so aus: Überbuchte WLANs, inkompatible Endgeräte, fehlerhafte Lernplattformen und ein Support, der mit Glück einmal im Quartal vorbeischaut. Wenn dann doch mal Unterricht mit iPads stattfindet, scheitert die Stunde oft daran, dass die Schulcloud gerade wieder down ist oder das Passwort vergessen wurde. Fortschritt sieht anders aus – das ist digitaler Blindflug.

Ein weiteres Problem: Die technische Ausstattung ist in vielen Bundesländern ein Flickenteppich. Während die einen Schulen auf Chromebooks setzen, schwören andere auf iPads oder Windows-Laptops. Einheitliche Standards? Fehlanzeige. Jede Schule bastelt sich ihr eigenes System zusammen – oft ohne Rücksicht auf Wartbarkeit, Sicherheit oder didaktischen Mehrwert.

Digitalisierung ohne Plan ist wie Unterricht ohne Tafel: Es wird geredet, aber nichts bleibt hängen. Wer glaubt, allein mit Technik sei das Problem lösbar, ignoriert die eigentlichen Herausforderungen – und die sitzen tief in der Systemarchitektur des deutschen Bildungswesens.

Technologischer Wildwuchs: Geräte, Plattformen und der große Daten-Fail

Die Lieblingsdisziplin deutscher Schulträger: Geräte-Shopping. Hauptsache, die Mittel aus dem Digitalpakt werden schnell verbraten. Die Folge: Klassenzimmer, in denen Apple neben Samsung und Lenovo steht, jede Woche ein anderes Betriebssystem im Einsatz ist und die IT-Administration zur Farce verkommt. Die technische Komplexität ist enorm, aber an technischem Personal mangelt es überall.

Wer glaubt, Schulclouds und Lernplattformen würden den Wildwuchs eindämmen, irrt gewaltig. Deutschland hat es geschafft, ein Dutzend inkompatibler Lösungen auf den Markt zu werfen – von der bundesweit peinlichen HPI Schul-Cloud bis zu proprietären Plattformen einzelner Länder. Jede mit eigenem Sicherheitskonzept, eigener Bedienlogik und eigenen Macken. Interoperabilität? Wunschdenken.

DatenschutzDatenschutz: Die unterschätzte Macht über digitale Identitäten und Datenflüsse Datenschutz ist der Begriff, der im digitalen Zeitalter ständig beschworen, aber selten wirklich verstanden wird. Gemeint ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Überwachung, Diebstahl und Manipulation – egal ob sie in der Cloud, auf Servern oder auf deinem Smartphone herumlungern. Datenschutz ist nicht bloß ein juristisches Feigenblatt für Unternehmen, sondern... ist in diesem Chaos ein weiteres Sorgenkind. Viele Schulen setzen auf amerikanische Cloud-Dienste, ohne die rechtlichen Implikationen zu überblicken. Gleichzeitig werden Schülerdaten auf USB-Sticks herumgereicht, weil es an sicheren Speicherlösungen mangelt. Die DSGVO wird im Zweifel eher umgangen als umgesetzt – bis der nächste Datenleck-Skandal auffliegt und wieder alle überrascht tun.

Die traurige Wahrheit: Technik wird in die Schulen gekippt, ohne zu prüfen, ob sie zusammenpasst, sicher ist oder überhaupt einen Mehrwert für den Unterricht bietet. Das Ergebnis ist ein digitaler Flickenteppich, der das Bildungsversprechen zur Makulatur macht.

Vom Digitalpakt zur Praxis: Warum Milliarden nichts ändern, wenn die Umsetzung fehlt

Seit 2019 steht der Digitalpakt Schule als Symbol für den Willen zur Modernisierung – fünf Milliarden Euro sollten die digitale Transformation voranbringen. Klingt beeindruckend, ist aber ein Beispiel für klassische Mittelverschwendung. Denn das Problem liegt nicht im Geld, sondern in der Umsetzung. Förderanträge dauern Monate, die Genehmigungen noch länger, und wenn das Geld dann endlich ankommt, fehlen oft die Fachkräfte, um die Technik sinnvoll zu installieren und zu betreuen.

Was in der Praxis ankommt, ist oft Flickwerk: Anträge werden auf Basis von Tabellenkalkulationen geschrieben, ohne echten Bedarf zu analysieren. IT-Systemhäuser liefern Paketlösungen nach Schema F, Support gibt es nur gegen Aufpreis – und der pädagogische Nutzen bleibt auf der Strecke. Lehrer werden mit Fortbildungen abgespeist, die eher Alibifunktion haben, als echte Kompetenzen zu vermitteln.

Ein weiteres Desaster: Die fehlende Integration von Konzept, Technik und Schulalltag. Medienentwicklungspläne werden als Pflichtaufgabe abgehakt, aber selten wirklich gelebt. Die Folge: Technik wird angeschafft, aber nicht sinnvoll genutzt. Tablets verstauben im Schrank, weil es an didaktischen Ideen, pädagogischer Begleitung und technischem Support fehlt.

Die Bilanz nach fünf Jahren Digitalpakt ist ernüchternd: Viel Technik, wenig Fortschritt. Ohne eine radikale Neuausrichtung der Prozesse bleibt der Digitalpakt ein bürokratischer Papiertiger.

Schulclouds, Lernplattformen und das Elend der Software-Pannen

Wer glaubt, die Hardware sei das größte Problem, hat noch nie versucht, mit einer deutschen Schulcloud zu arbeiten. Die Realität: Server-Ausfälle zu Stoßzeiten, veraltete Benutzeroberflächen, unzureichende Skalierung und ein Support, der schneller mit den Schultern zuckt, als du “Login-Probleme” sagen kannst. Besonders die HPI Schul-Cloud hat sich als Sinnbild für die digitale Pannenstatistik etabliert.

Das Kernproblem: Die meisten Lernplattformen sind für den Ernstfall nicht gebaut. Sie wurden unter Zeitdruck aus dem Boden gestampft, ohne echte Skalierbarkeit oder Security by Design. Wenn dann Zehntausende Schüler gleichzeitig Hausaufgaben hochladen wollen, geht das System regelmäßig in die Knie. Wer dann noch Datenschutzprobleme oder fehlende Integrationsmöglichkeiten mit anderen Tools anspricht, wird meistens an die nächste Support-Hotline verwiesen.

Es fehlt an offenen Schnittstellen, einheitlichen Login-Mechanismen (Stichwort: Single Sign-On) und klaren Standards für Datenaustausch. Stattdessen herrscht das Prinzip Hoffnung: Vielleicht läuft es ja dieses Mal. Die Realität ist ein Software-Chaos, das Lehrer und Schüler gleichermaßen frustriert und digitales Lernen zur Farce macht.

Die meisten Verantwortlichen reden sich mit “Kinderkrankheiten” heraus, aber nach Jahren im Produktivbetrieb ist das schlicht unprofessionell. Wer digitale Bildung ernst nimmt, muss Lösungen liefern, die skalieren, sicher sind und wirklich Mehrwert bieten – alles andere ist ein Fall für die IT-Rumpelkammer.

Schritt-für-Schritt: Was wirklich nötig wäre, um das digitale Bildungs-Chaos zu beenden

Wer digitale Bildung retten will, braucht mehr als Geräte-Shopping und Sonntagsreden. Es braucht ein technisches Fundament, das funktioniert, und eine Strategie, die über die nächste Legislaturperiode hinausdenkt. Hier ist die ungeschönte Schritt-für-Schritt-Anleitung für digitale Bildung, die diesen Namen verdient:

- 1. Einheitliche IT-Standards festlegen: Betriebssysteme, Geräteklassen und Plattformen müssen kompatibel und wartbar sein. Der Wildwuchs muss beendet werden.

- 2. Zentrale IT-Administration aufbauen: Jede Schule braucht professionelle Systembetreuung – keine Lehrer mit halber IT-Stelle.

- 3. Infrastruktur priorisieren: Stabiles WLAN, schnelle Internetanschlüsse, sichere Netzwerke und redundante Server sind Grundvoraussetzung. Ohne sie bleibt alles andere Makulatur.

- 4. DatenschutzDatenschutz: Die unterschätzte Macht über digitale Identitäten und Datenflüsse Datenschutz ist der Begriff, der im digitalen Zeitalter ständig beschworen, aber selten wirklich verstanden wird. Gemeint ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Überwachung, Diebstahl und Manipulation – egal ob sie in der Cloud, auf Servern oder auf deinem Smartphone herumlungern. Datenschutz ist nicht bloß ein juristisches Feigenblatt für Unternehmen, sondern... und Security by Design: Lösungen dürfen nicht nur funktionieren, sondern müssen auch sicher sein. Open Source und europäische Cloud-Lösungen sollten Vorrang haben.

- 5. Interoperabilität der Lernplattformen: Offene Schnittstellen, Single Sign-On und nahtlose Integration in bestehende Systeme sind Pflicht.

- 6. Pädagogische Konzepte entwickeln: Technik ist kein Selbstzweck – sie muss didaktisch sinnvoll eingebettet werden. Lehrer brauchen echte Fortbildungen, keine PowerPoint-Workshops.

- 7. Kontinuierliches Monitoring und Support: Fehler müssen schnell erkannt und behoben werden. Service-Level-Agreements (SLAs) sind kein Luxus, sondern Notwendigkeit.

- 8. Evaluierung und nachhaltige Finanzierung: Technik und Konzepte müssen regelmäßig überprüft, weiterentwickelt und sinnvoll finanziert werden.

Wer diese Punkte ignoriert, darf sich über weitere Pannen nicht wundern. Digitale Bildung ist kein Projekt, sondern ein Prozess – und der beginnt mit technischer, struktureller und pädagogischer Klarheit.

Mythen, Ausreden und die größten Fehler der Verantwortlichen

Digitalisierung scheitert in Deutschland nicht an fehlendem Geld, sondern an Mythen und Ausreden. Klassiker: “Unsere Lehrer sind nicht digital affin.” Bullshit. Wer seit Jahren mit privaten Apps, Tools und YouTube überlebt, ist digitaler als so mancher Schulträger. Oder: “Die Schüler können doch eh alles mit Technik.” Falsch. Medienkompetenz fällt nicht vom Himmel und erst recht nicht aus der Verpackung eines Tablets.

Ein weiterer Mythos: “DatenschutzDatenschutz: Die unterschätzte Macht über digitale Identitäten und Datenflüsse Datenschutz ist der Begriff, der im digitalen Zeitalter ständig beschworen, aber selten wirklich verstanden wird. Gemeint ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Überwachung, Diebstahl und Manipulation – egal ob sie in der Cloud, auf Servern oder auf deinem Smartphone herumlungern. Datenschutz ist nicht bloß ein juristisches Feigenblatt für Unternehmen, sondern... verhindert Innovation.” Nein, DatenschutzDatenschutz: Die unterschätzte Macht über digitale Identitäten und Datenflüsse Datenschutz ist der Begriff, der im digitalen Zeitalter ständig beschworen, aber selten wirklich verstanden wird. Gemeint ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Überwachung, Diebstahl und Manipulation – egal ob sie in der Cloud, auf Servern oder auf deinem Smartphone herumlungern. Datenschutz ist nicht bloß ein juristisches Feigenblatt für Unternehmen, sondern... verhindert, dass Schülerdaten bei US-Konzernen landen oder von Hackern abgegriffen werden. Wer das als Ausrede nimmt, hat den Kern des Problems nicht verstanden. Oder der Evergreen: “Wir müssen erst Pilotprojekte abwarten.” Während andere Länder längst digitale Standards setzen, pilotiert Deutschland sich zu Tode.

Die größten Fehler? Technik ohne Konzept, Plattformen ohne Support, Geräte ohne Wartung und Fortbildungen ohne Substanz. Wer so arbeitet, produziert Frust, aber keinen Fortschritt.

Was fehlt, ist eine Fehlerkultur, die Probleme offen anspricht und echte Lösungen sucht. Solange Verantwortliche lieber Ausreden recyceln als Verantwortung übernehmen, bleibt digitale Bildung ein Running Gag.

Technische Mindeststandards für digitale Bildung 2025

Wer 2025 nicht wieder über die gleichen Pannen lachen will, braucht endlich echte technische Mindeststandards. Dazu gehört:

- Flächendeckendes, stabiles WLAN mit Netzwerktrennung und Priorisierung von Lehrsystemen

- Zentrale, sichere Authentifizierungslösungen (Single Sign-On), mindestens mit Zwei-Faktor-Authentifizierung

- Plattformunabhängige Lernsoftware mit offenen Schnittstellen (REST, OAuth2, LTI)

- Regelmäßige Security-Audits und Penetration Tests aller eingesetzten Systeme

- Professioneller First- und Second-Level-Support, keine “IT-affinen” Lehrer als Notlösung

- Verlässliche, DSGVO-konforme europäische Cloud-Lösungen für Speicherung und Kommunikation

- Durchgängiges Monitoring aller Systeme mit klaren Meldewegen und Eskalationsstufen

- Nachhaltige Finanzierung für Hardware- und Software-Updates, keine Einmal-Investitionen

Alles darunter ist Flickwerk und garantiert die nächste Schlagzeile über das “digitale Bildungschaos”.

Fazit: Digitale Bildung bleibt ein Chaos, solange Strategie und Technik fehlen

Digitale Bildung in Deutschland ist kein Glanzstück, sondern ein Mahnmal für fehlende Strategie, technische Inkompetenz und einen lähmenden Föderalismus. Milliarden werden ausgegeben, aber die Resultate bleiben peinlich. Wer sich von Hochglanzbroschüren und Politikerstatements beruhigen lässt, verschließt die Augen vor der Realität: Ohne echte Standards, professionelle IT-Strukturen und nachhaltige Konzepte bleibt digitale Bildung ein Dauerbrenner auf der Pannenliste.

Das klingt hart? Gut so. Denn nur radikale Ehrlichkeit bringt Bewegung in ein System, das sich zu lange selbst belogen hat. Wer 2025 nicht wieder im digitalen Blindflug unterrichten will, muss jetzt den Reset-Knopf drücken – technisch, organisatorisch und politisch. Alles andere ist ein Witz, den keiner mehr hören kann.