Wireframe: Das unverzichtbare Grundgerüst der digitalen Produktentwicklung

Wireframes sind der erste ernstzunehmende Architekturplan für Websites, Apps und digitale Produkte. Sie visualisieren die grundlegende Struktur, Funktionalität und Anordnung von Elementen, noch bevor ein Designer nur einen einzigen PixelPixel: Das Fundament digitaler Präzision im Online-Marketing Ein Pixel – ursprünglich ein Kofferwort aus „Picture Element“ – ist das kleinste darstellbare Bildelement auf digitalen Bildschirmen oder in digitalen Bildern. Im Online-Marketing ist „Pixel“ aber mehr als nur ein technischer Begriff aus der Bildverarbeitung: Hier steht Pixel für eine der wichtigsten, aber oft unterschätzten Technologien zur Nutzerverfolgung, Conversion-Messung und Datenerhebung. Wer... hübsch macht. Wer glaubt, Wireframes seien altmodischer Overhead, der hat die Kontrolle über sein Projekt verloren. Dieses Glossar-Artikel erklärt, warum Wireframes das Fundament für UXUX (User Experience): Die Kunst des digitalen Wohlfühlfaktors UX steht für User Experience, auf Deutsch: Nutzererlebnis. Damit ist das gesamte Erlebnis gemeint, das ein Nutzer bei der Interaktion mit einer Website, App, Software oder generell einem digitalen Produkt hat – vom ersten Klick bis zum frustrierten Absprung oder zum begeisterten Abschluss. UX ist mehr als hübsches Design und bunte Buttons...., UsabilityUsability: Die unterschätzte Königsdisziplin der digitalen Welt Usability bezeichnet die Gebrauchstauglichkeit digitaler Produkte, insbesondere von Websites, Webanwendungen, Software und Apps. Es geht darum, wie leicht, effizient und zufriedenstellend ein Nutzer ein System bedienen kann – ohne Frust, ohne Handbuch, ohne Ratespiel. Mit anderen Worten: Usability ist das, was zwischen dir und dem digitalen Burn-out steht. In einer Welt, in der..., ConversionConversion: Das Herzstück jeder erfolgreichen Online-Strategie Conversion – das mag in den Ohren der Marketing-Frischlinge wie ein weiteres Buzzword klingen. Wer aber im Online-Marketing ernsthaft mitspielen will, kommt an diesem Begriff nicht vorbei. Eine Conversion ist der Moment, in dem ein Nutzer auf einer Website eine gewünschte Aktion ausführt, die zuvor als Ziel definiert wurde. Das reicht von einem simplen... und effiziente Entwicklung sind – und wie sie richtig eingesetzt werden.

Autor: Tobias Hager

Wireframe: Definition, Einsatz und Bedeutung im Webdesign

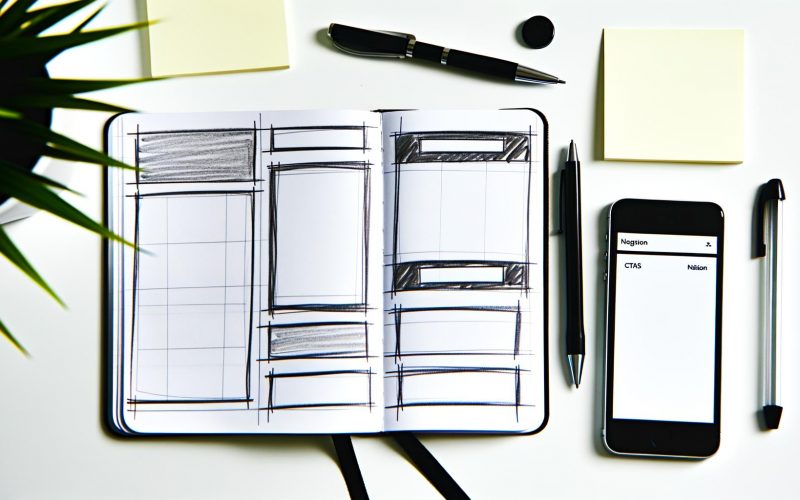

Ein Wireframe ist eine schematische, meist monochrome Skizze einer digitalen Oberfläche. Er zeigt, wo Menüs, Buttons, Texte, Bilder, Formulare und andere Interface-Elemente platziert werden – aber ohne Design, Farben oder BrandingBranding: Die Kunst und Wissenschaft der unwiderstehlichen Markenidentität Branding ist das strategische Zusammenspiel von Design, Kommunikation, Psychologie und digitaler Inszenierung, mit dem Ziel, einer Marke ein unverwechselbares Gesicht und eine klare Positionierung zu verleihen. Es geht dabei nicht nur um Logos oder hübsche Farbpaletten, sondern um den Aufbau einer tiefen, emotionalen Bindung zwischen Unternehmen und Zielgruppe. Branding ist Identitätsmanagement auf.... Ziel ist es, die funktionale Struktur und die Nutzerführung (User Flow) festzulegen, bevor Zeit und Budget in Design und Entwicklung versenkt werden. Wireframes sind also die digitalen Baupläne, mit denen Missverständnisse, teure Fehler und Scope Creep frühzeitig vermieden werden.

Im Webdesign und der App-Entwicklung wird der Wireframe oft als „Low-Fidelity-Prototyp“ bezeichnet. Das bedeutet: Der Fokus liegt auf Funktion und Logik, nicht auf Optik. Ein Wireframe kann auf Papier entstehen, in Tools wie Balsamiq, Figma, Sketch oder sogar als Whiteboard-Foto – Hauptsache, die Informationsarchitektur ist klar und die User Journey nachvollziehbar.

Ein Wireframe beantwortet zentrale Fragen, bevor die eigentliche Gestaltung beginnt:

- Welche Elemente gibt es auf einer Seite (z. B. HeaderHeader: Definition, Bedeutung und technischer Tiefgang für SEO & Webentwicklung Der Begriff Header ist ein Paradebeispiel für ein vielschichtiges Buzzword im Online-Marketing, Webdevelopment und SEO. Wer das Thema nur auf Überschriften reduziert, macht denselben Fehler wie ein Hobbykoch, der Salz für die einzige Zutat hält. „Header“ bezeichnet in der digitalen Welt mehrere, teils grundlegende Bausteine – von HTTP-Headern über HTML-Header..., Navigation, Call-to-ActionCall-to-Action (CTA): Die Kunst, Nutzer zu bewegen – Definition, Wirkung und Praxis Ein Call-to-Action – oder CTA für alle, die Buzzwords lieben – ist das ultimative Werkzeug im Werkzeugkasten des Online-Marketings. Er ist kein nettes Beiwerk, sondern die entscheidende Handlungsaufforderung, die über Erfolg oder Misserfolg einer Website, Kampagne oder Landingpage entscheidet. Ob „Jetzt kaufen“, „Newsletter abonnieren“ oder „Demo anfordern“ –..., FooterFooter: Mehr als nur das Ende deiner Website Der Footer ist der unterste Bereich einer Website, der auf jeder Seite wiederkehrt – und trotzdem von vielen Webmastern stiefmütterlich behandelt wird. Dabei ist der Footer ein elementarer Bestandteil des Webdesigns, der Usability und der Suchmaschinenoptimierung (SEO). Wer glaubt, dass hier nur rechtliche Pflichtangaben oder ein langweiliges Copyright-Hinweis hingehören, hat das digitale...)?

- Wie ist die Hierarchie und Priorisierung der Inhalte?

- Wie bewegen sich Nutzer von A nach B – und gibt es Sackgassen?

- Welche Funktionalitäten müssen zwingend integriert werden?

Wer Wireframes überspringt, verzichtet auf Klarheit. Das rächt sich spätestens, wenn Entwickler nach Vorgaben fragen, die nie definiert wurden – und das Budget hinten und vorne nicht reicht.

Wireframe-Typen und ihre Rolle im User Experience Prozess

Wireframes sind nicht gleich Wireframes. Es gibt verschiedene Typen, die sich im Detailgrad und dem Einsatzgebiet unterscheiden – je nach Projektphase und Zielsetzung. Die wichtigsten Varianten:

- Low-Fidelity-Wireframe: Grobe Skizze, meist schwarz-weiß, wenig Details. Hier geht es um Layout, Struktur, Platzhalter („Lorem Ipsum“, Rechtecke für Bilder), Navigation und Funktionalität. Perfekt für schnelle Iterationen und Feedback.

- Mid-Fidelity-Wireframe: Etwas detaillierter, aber immer noch ohne Farben oder Marken-Elemente. Elemente sind klarer bezeichnet („Login-Formular“, „Produktfilter“), Interaktionen werden angedeutet. Gut für die Abstimmung mit Stakeholdern, die mehr Orientierung brauchen.

- High-Fidelity-Wireframe: Fast schon ein Prototyp. Konkrete Inhalte, echte Texte, präzisere Anordnung, manchmal sogar erste Interaktionsmöglichkeiten. Diese Wireframes dienen oft als Vorlage für das Visual Design oder die Entwicklung.

Im User Experience (UX)User Experience (UX): Mehr als nur hübsche Oberflächen – das Rückgrat digitaler Produkte User Experience, abgekürzt UX, steht für das Nutzererlebnis im Kontext digitaler Anwendungen, Websites und Produkte. UX umfasst sämtliche Erfahrungen, Eindrücke und Interaktionen, die ein Nutzer mit einem digitalen Angebot hat – vom ersten Klick bis zum letzten Scroll. Wer glaubt, UX sei nur ein Buzzword für Designer,... Prozess sind Wireframes ein zentrales Werkzeug für die Kommunikation zwischen Product Owner, UX-Designer, Entwickler und Kunden. Sie machen abstrakte Anforderungen greifbar und helfen, Usability-Probleme frühzeitig zu erkennen. Typische Einsatzbereiche sind:

- Definition von Anforderungen und User Stories

- Abstimmung mit Stakeholdern und Entscheidungsträgern

- Basis für Usability-Tests und Prototyping

- Vorlage für das UI-Design und die Entwicklung

Wireframes sind kein Selbstzweck. Sie sind ein agiles Werkzeug zur Risikominimierung, das in jedem ernsthaften Digitalprojekt Pflicht sein sollte – nicht Kür.

Wireframes, Prototypen, Mockups: Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Workflow

Wireframe, Mockup und Prototyp werden im Agentur-Bingo oft wild durcheinandergeworfen. Zeit für Klarheit:

- Wireframe: Schematische Darstellung der Struktur, keine Farben, keine echten Inhalte. Fokus: Funktion und Anordnung.

- Mockup: Statische, visuelle Ausarbeitung einer Seite. Hier kommen Design, Farben, Typografie und BrandingBranding: Die Kunst und Wissenschaft der unwiderstehlichen Markenidentität Branding ist das strategische Zusammenspiel von Design, Kommunikation, Psychologie und digitaler Inszenierung, mit dem Ziel, einer Marke ein unverwechselbares Gesicht und eine klare Positionierung zu verleihen. Es geht dabei nicht nur um Logos oder hübsche Farbpaletten, sondern um den Aufbau einer tiefen, emotionalen Bindung zwischen Unternehmen und Zielgruppe. Branding ist Identitätsmanagement auf... ins Spiel. Mockups zeigen das „Look & Feel“ – aber keine Interaktionen.

- Prototyp: Interaktives Modell, das Nutzerflüsse und echte Bedienung simuliert. Prototypen können klickbar sein und echte Prozesse abbilden. Sie sind die Generalprobe vor dem Coding.

Der typische WorkflowWorkflow: Effizienz, Automatisierung und das Ende der Zettelwirtschaft Ein Workflow ist mehr als nur ein schickes Buzzword für Prozess-Junkies und Management-Gurus. Er ist das strukturelle Skelett, das jeden wiederholbaren Arbeitsablauf in Firmen, Agenturen und sogar in Ein-Mann-Betrieben zusammenhält. Im digitalen Zeitalter bedeutet Workflow: systematisierte, teils automatisierte Abfolge von Aufgaben, Zuständigkeiten, Tools und Daten – mit dem einen Ziel: maximale Effizienz... sieht so aus:

- Anforderungen sammeln und User Flows definieren

- Wireframes erstellen (Low-Fidelity für erste Iterationen, High-Fidelity für die Detailausarbeitung)

- Mockups designen (Farben, Schriften, BrandingBranding: Die Kunst und Wissenschaft der unwiderstehlichen Markenidentität Branding ist das strategische Zusammenspiel von Design, Kommunikation, Psychologie und digitaler Inszenierung, mit dem Ziel, einer Marke ein unverwechselbares Gesicht und eine klare Positionierung zu verleihen. Es geht dabei nicht nur um Logos oder hübsche Farbpaletten, sondern um den Aufbau einer tiefen, emotionalen Bindung zwischen Unternehmen und Zielgruppe. Branding ist Identitätsmanagement auf... integrieren)

- Prototypen bauen (Interaktionen und UsabilityUsability: Die unterschätzte Königsdisziplin der digitalen Welt Usability bezeichnet die Gebrauchstauglichkeit digitaler Produkte, insbesondere von Websites, Webanwendungen, Software und Apps. Es geht darum, wie leicht, effizient und zufriedenstellend ein Nutzer ein System bedienen kann – ohne Frust, ohne Handbuch, ohne Ratespiel. Mit anderen Worten: Usability ist das, was zwischen dir und dem digitalen Burn-out steht. In einer Welt, in der... testen)

- Finale Entwicklung starten (Front-End, Back-End, Testing)

Wer diesen Ablauf ignoriert und gleich mit dem Design loslegt, produziert Chaos – und verbrennt Geld. Wireframes sind die Versicherung gegen spätere Change Requests, Frust und technische Sackgassen. Sie helfen, technische Machbarkeit, UsabilityUsability: Die unterschätzte Königsdisziplin der digitalen Welt Usability bezeichnet die Gebrauchstauglichkeit digitaler Produkte, insbesondere von Websites, Webanwendungen, Software und Apps. Es geht darum, wie leicht, effizient und zufriedenstellend ein Nutzer ein System bedienen kann – ohne Frust, ohne Handbuch, ohne Ratespiel. Mit anderen Worten: Usability ist das, was zwischen dir und dem digitalen Burn-out steht. In einer Welt, in der... und Business-Ziele unter einen Hut zu bekommen.

Best Practices, Tools und typische Fehler bei Wireframes

Wireframes sind schnell gemacht – aber noch schneller schlecht gemacht. Damit das Grundgerüst nicht zur Stolperfalle wird, hier die wichtigsten Best Practices:

- Konzentration auf Funktion: Keine Zeit auf Farben, Bilder und Lorem-Ipsum-Orgien verschwenden. Lieber klar beschriften, was wo sein soll.

- Konsistenz: Wiederkehrende Elemente (z. B. Navigation, FooterFooter: Mehr als nur das Ende deiner Website Der Footer ist der unterste Bereich einer Website, der auf jeder Seite wiederkehrt – und trotzdem von vielen Webmastern stiefmütterlich behandelt wird. Dabei ist der Footer ein elementarer Bestandteil des Webdesigns, der Usability und der Suchmaschinenoptimierung (SEO). Wer glaubt, dass hier nur rechtliche Pflichtangaben oder ein langweiliges Copyright-Hinweis hingehören, hat das digitale...) immer gleich darstellen. Ein konsistentes Layout erleichtert später das UI-Design und die Entwicklung.

- Feedback einholen: Wireframes sind Diskussionsgrundlage. Je früher Probleme erkannt werden, desto günstiger lassen sie sich beheben.

- Responsives Denken: Wireframes für verschiedene Breakpoints (Mobile, Tablet, Desktop) anlegen – Responsive DesignResponsive Design: Der Standard für das Web von heute – und morgen Responsive Design beschreibt die Fähigkeit einer Website, sich automatisch an die Eigenschaften des jeweiligen Endgeräts anzupassen – sei es Desktop, Smartphone, Tablet oder Smart-TV. Ziel ist ein optimales Nutzererlebnis (UX), unabhängig von Bildschirmgröße, Auflösung oder Gerätetyp. Responsive Design ist längst kein Nice-to-have mehr, sondern Pflicht: Google bewertet Mobilfreundlichkeit... ist Standard.

- Dokumentation: Wireframes mit Anmerkungen versehen („Annotation Layer“), damit Entwickler und Designer nicht raten müssen, was gemeint ist.

Die größten Fehler im Wireframing:

- Zu viel Design: Farben, Schriften, Grafiken gehören in den Mockup – nicht ins Wireframe.

- Kein Nutzerfokus: Wireframes, die interne Prozesse statt Nutzerbedürfnisse abbilden, führen zu toten Enden und Frust.

- Mangelnde Iteration: Ein Wireframe ist keine heilige Schrift. Es muss überarbeitet werden, sobald Feedback oder neue Erkenntnisse vorliegen.

- Fehlende Skalierbarkeit: Wireframes, die nur für eine Gerätgröße oder einen Use Case optimiert sind, sind nutzlos.

Die besten Tools für Wireframes:

- Balsamiq: Intuitiv, schnell, perfekt für Low-Fidelity

- Figma: Cloud-basiert, kollaborativ, für alle Fidelity-Stufen geeignet

- Sketch: Beliebt bei Designern, besonders für Mac-User

- Adobe XD: Integriert Prototyping und Wireframing

- Axure RP: Profi-Tool für komplexe, interaktive Wireframes

- Das gute alte Whiteboard – schneller geht’s nicht

Fazit: Wireframes sind das Rückgrat digitaler Projekte

Wireframes sind nicht sexy, sie sind notwendig. Sie bringen Struktur in chaotische Projektanforderungen, machen abstrakte Ziele konkret und sind die Lebensversicherung für Budget, Zeit und Nerven. Wer Wireframes ignoriert, baut digitale Luftschlösser, die schon beim ersten User-Test zusammenbrechen.

Im Zeitalter von agiler Entwicklung, MVPs und ständig neuen Devices sind Wireframes wichtiger denn je. Sie sind das Werkzeug, mit dem Produktteams, Entwickler und Stakeholder dieselbe Sprache sprechen. Wer sie richtig einsetzt, gewinnt: bessere UsabilityUsability: Die unterschätzte Königsdisziplin der digitalen Welt Usability bezeichnet die Gebrauchstauglichkeit digitaler Produkte, insbesondere von Websites, Webanwendungen, Software und Apps. Es geht darum, wie leicht, effizient und zufriedenstellend ein Nutzer ein System bedienen kann – ohne Frust, ohne Handbuch, ohne Ratespiel. Mit anderen Worten: Usability ist das, was zwischen dir und dem digitalen Burn-out steht. In einer Welt, in der..., weniger Overhead, mehr ConversionConversion: Das Herzstück jeder erfolgreichen Online-Strategie Conversion – das mag in den Ohren der Marketing-Frischlinge wie ein weiteres Buzzword klingen. Wer aber im Online-Marketing ernsthaft mitspielen will, kommt an diesem Begriff nicht vorbei. Eine Conversion ist der Moment, in dem ein Nutzer auf einer Website eine gewünschte Aktion ausführt, die zuvor als Ziel definiert wurde. Das reicht von einem simplen.... Wireframes sind kein Nice-to-have, sondern Pflichtprogramm für alle, die digitale Produkte ernst meinen.