DMA Kritik Sachverstand: Wo echte Expertise fehlt und warum

Digital Markets Act – klingt nach Fortschritt, oder? Leider ist die Realität ein schmutziges Spiel aus politischer Ahnungslosigkeit, Lobby-Getöse und fehlender technischer Substanz. Wer wirklich glaubt, dass der DMA den digitalen Markt revolutioniert, hat entweder noch nie einen HTTP-Header gesehen oder hält DSGVO-Checkboxen für disruptive Technologie. In diesem Artikel zerlegen wir gnadenlos, wo beim DMA echter Sachverstand fehlt, warum die Verantwortlichen mehr Buzzwords als Kompetenz liefern und weshalb am Ende wieder die Falschen profitieren. Mach dich auf eine schonungslose Analyse gefasst – Fakten, Kritik und eine Prise Zynismus inklusive.

- Was der Digital Markets Act (DMA) ist – und was er eigentlich sein sollte

- Warum dem DMA technischer Sachverstand fehlt – und wie sich das auf den Markt auswirkt

- Lücken, Widersprüche und Realitätsverlust: Die größten Schwachstellen im Gesetzestext

- Wie Big Tech den DMA aushebelt – und warum Regulierer hilflos zusehen

- Warum echte Expertise bei der Umsetzung fehlt: Behörden, Lobbyisten, Berater und ihr gefährliches Halbwissen

- Was Unternehmen jetzt tun müssen, um nicht zwischen die Räder zu geraten

- Welche Tools, Prozesse und Strategien wirklich helfen, DMA-Compliance sauber umzusetzen

- Schritt-für-Schritt-Checkliste: So prüfst du, ob du den DMA überhaupt verstanden hast

- Fazit: Warum der DMA ohne echtes Know-how eine vertane Chance bleibt

Der Digital Markets Act (DMA) positioniert sich als das große Ding der EU im Kampf gegen digitale Monopole und für mehr Wettbewerb. Doch wer genauer hinsieht, erkennt schnell: Der DMA ist weniger technischer Befreiungsschlag, sondern vielmehr ein Paradebeispiel, wie wenig echtes Know-how in Brüssel vorhanden ist, wenn es um digitale Plattformen, Schnittstellen, APIs und systemische Abhängigkeiten geht. Die Folge? Ein Gesetz, das mit wolkigen Begriffen um sich wirft, ohne die technische Realität des Internets zu verstehen – und das Big Tech am Ende eher zum Lachen als zum Schwitzen bringt.

Ob Interoperabilitätsgebot, Selbstbevorzugungsverbot oder Datenportabilität – die Schlagworte klingen griffig, doch hinter den Kulissen herrscht Chaos. Die Anforderungen sind vage, die Kontrollmechanismen naiv und die Umsetzbarkeit ein Desaster. Wer den DMA versteht, erkennt: Ohne echten Sachverstand sind die Regulierungsvorgaben ein Papiertiger – und für die Betroffenen ein Minenfeld aus Unsicherheit, Bürokratie und juristischen Fallstricken.

In diesem Artikel liefern wir die schonungslose Abrechnung: Wo fehlt es dem DMA an Substanz? Welche technischen Fehler wurden gemacht? Warum sind die Behörden überfordert und auf externe Berater angewiesen, die selbst keine Entwickler sind? Und wie können Unternehmen überhaupt compliant werden, wenn die Regeln verschwommen und die Kontrollinstanzen ahnungslos sind? Willkommen im Dschungel zwischen politischer Hybris, technischer Ignoranz und digitaler Realität.

DMA – Digital Markets Act: Anspruch, Wirklichkeit und die Illusion von Kontrolle

Der Digital Markets Act wurde als regulatorisches Bollwerk gegen die Marktmacht von Big Tech angekündigt. Google, Apple, Meta, Amazon: Die üblichen Verdächtigen sollen gezwungen werden, ihre Plattformen zu öffnen, Wettbewerber zuzulassen und Nutzerrechte zu stärken. Die Realität? Ein Gesetz, das mit juristischer Rhetorik glänzt, aber technisch selten über das Niveau von PowerPoint hinauskommt.

Im Zentrum steht der Begriff der “Gatekeeper”. Klingt martialisch, ist aber im Gesetzestext so schwammig definiert, dass sich praktisch alles und nichts darunter fassen lässt. Marktmacht, Nutzerzahlen, Umsatz – alles Kriterien, die sich Big Tech nach Belieben hinbiegen kann. Und die Auflagen? Interoperabilität, Datenportabilität, Open APIs – auf dem Papier sinnvoll, in der Realität ein Flickenteppich aus Kompromissen, Ausnahmen und unklaren Definitionen.

Die EU-Kommission hat offensichtlich unterschätzt, wie komplex technische Plattformen im Jahr 2024 wirklich sind. Wer glaubt, man könne mit ein paar juristischen Paragraphen API-Standards, Datenaustauschformate und Sicherheitsarchitektur regeln, hat entweder nie mit OAuth gearbeitet oder hält REST für ein Wellness-Angebot. Die wahre Ironie: Während die Politik von “Digitaler Souveränität” schwärmt, schaffen sie ein Gesetz, das in der Praxis kaum kontrollierbar ist – und den Gatekeepern mehr Schlupflöcher lässt als je zuvor.

Was bedeutet das für Unternehmen? Sie stehen vor einer Regulierungswelle, deren Anforderungen sie nicht sauber umsetzen können, weil die EU selbst nicht liefern kann. Die Kontrollarchitektur bleibt vage, die technische Dokumentation fehlt – und die Konsequenzen sind unkalkulierbar. Willkommen im Zeitalter der regulatorischen Unsicherheit.

Technischer Sachverstand im DMA: Fehlanzeige auf ganzer Linie

Der Kern des Problems liegt bei der technischen Substanz – oder besser: bei deren völligen Abwesenheit. Die Verfasser des DMA haben offenbar nie selbst eine API-Integration gebaut, ein OAuth-Token ausgetauscht oder ein Loadbalancing-Problem in einer skalierenden Plattform gelöst. Die Folge sind Vorgaben, die an der Realität moderner Webtechnologien vorbeigehen und stattdessen auf politischem Wunschdenken fußen.

Beispiel Interoperabilität: Der DMA fordert, dass Messenger-Dienste miteinander kommunizieren können sollen. Klingt gut, ist aber ein Alptraum für Entwickler. Unterschiedliche Protokolle, Verschlüsselungsstandards, Authentifizierungsmechanismen – die Liste der technischen Stolperfallen ist endlos. Die EU liefert dazu keine technischen Details, keine verbindlichen Standards, keine Referenzimplementierungen. Stattdessen erwartet man, dass die Gatekeeper “irgendwie” liefern. Ein gefundenes Fressen für jeden, der Compliance nur simuliert.

Auch beim Thema Datenportabilität wird die technische Inkompetenz offensichtlich. Während der DMA fordert, dass Nutzerdaten “einfach” übertragen werden können müssen, ignoriert er, wie unterschiedlich Datenmodelle, Datenqualität und Datenschutzanforderungen in verschiedenen Systemen tatsächlich sind. Wer je versucht hat, Datensätze zwischen Plattformen zu migrieren, weiß: Ohne einheitliche Schemas, Mappings und Validierungsmechanismen ist das ein Fass ohne Boden. Der DMA regelt nichts davon – und lässt Unternehmen mit der Komplexität allein.

Die Krönung: Bei den Kontrollmechanismen setzt der DMA auf Selbstverpflichtungen, Audits und Dokumentationspflichten. Das klingt nach Bürokratie – und ist es auch. Wer technische Substanz erwartet, sucht vergeblich. Statt klarer Schnittstellen, Protokolle oder technischer Mindeststandards gibt es schwammige Formulierungen, endlose Ausnahmen und einen Regulierungsapparat, der mehr Fragen aufwirft als er beantwortet.

Lücken, Widersprüche und die Kunst des politischen Wegduckens

Wer den DMA wirklich liest, merkt schnell: Das Gesetz strotzt vor Lücken, Widersprüchen und politischer Feigheit. Viele Anforderungen sind so vage formuliert, dass sie sich je nach Auslegung in Luft auflösen. Das ist kein Zufall, sondern Kalkül: Mit jeder unklaren Definition verschieben die Verantwortlichen die Verantwortung – auf die Unternehmen, die Gerichte oder die nächste Legislaturperiode.

Beispiel gefällig? Das “Verbot der Selbstbevorzugung” verpflichtet Gatekeeper, eigene Angebote nicht unfair zu pushen. Doch was heißt “unfair”? Ist ein bevorzugtes RankingRanking: Das kompromisslose Spiel um die Sichtbarkeit in Suchmaschinen Ranking bezeichnet im Online-Marketing die Platzierung einer Website oder einzelner URLs in den organischen Suchergebnissen einer Suchmaschine, typischerweise Google. Es ist der digitale Olymp, auf den jeder Website-Betreiber schielt – denn nur wer bei relevanten Suchanfragen weit oben rankt, existiert überhaupt im Kopf der Zielgruppe. Ranking ist keine Glückssache, sondern das... in der Suche schon ein Verstoß? Oder erst, wenn Drittanbieter systematisch benachteiligt werden? Die Antwort bleibt der DMA schuldig – und überlässt die Auslegung den Gerichten. Für Unternehmen bedeutet das: Rechtsunsicherheit als Dauerzustand, Compliance im Blindflug.

Auch bei der Datenportabilität bleibt der DMA schwammig. Muss ein Plattformanbieter alle Datenstrukturen offenlegen? Müssen APIs standardisiert werden? Gibt es Mindestanforderungen für Exportformate? Fehlanzeige. Stattdessen gibt es einen Flickenteppich aus vagen Pflichten, die im Zweifel keiner prüft – weil die Kontrollbehörden selbst keine Entwickler, sondern Juristen sind. So entstehen keine Standards, sondern regulatorische Grauzonen, in denen jeder machen kann, was er will. Willkommen im digitalen Wilden Westen.

Und dann wären da noch die berühmten Ausnahmen: “Technische Machbarkeit”, “Verhältnismäßigkeit”, “DatenschutzDatenschutz: Die unterschätzte Macht über digitale Identitäten und Datenflüsse Datenschutz ist der Begriff, der im digitalen Zeitalter ständig beschworen, aber selten wirklich verstanden wird. Gemeint ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Überwachung, Diebstahl und Manipulation – egal ob sie in der Cloud, auf Servern oder auf deinem Smartphone herumlungern. Datenschutz ist nicht bloß ein juristisches Feigenblatt für Unternehmen, sondern...”. Alles schöne Worte, die im Ernstfall jede Verpflichtung relativieren. Wer genug Budget für Anwälte hat, macht aus jeder Pflicht eine Kann-Bestimmung. Das Ergebnis: Die Großen profitieren, die Kleinen bleiben auf der Strecke – und die eigentliche Idee des DMA verpufft im Nebel politischer Rhetorik.

Wie Big Tech den DMA austrickst – und die Behörden ratlos zuschauen

Wer glaubt, Big Tech würde dem DMA hilflos ausgeliefert sein, lebt in einer Traumwelt. Die Realität: Die großen Plattformen nutzen ihre Ressourcen, um juristische und technische Schlupflöcher maximal auszureizen. Ob gezielte Verzögerungen, Minimal-Implementierungen oder kreative Auslegung von “Interoperabilität” – die Konzerne haben genug Know-how (und Geld), um jede Auflage entweder zu umgehen oder so zu implementieren, dass sie faktisch wirkungslos bleibt.

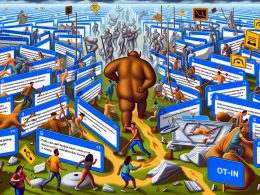

Beispiel Messenger-Interoperabilität: WhatsApp, iMessage und Co. könnten APIs anbieten, die formal den DMA-Anforderungen entsprechen – aber in der Praxis so limitiert, langsam oder unsicher sind, dass niemand sie sinnvoll nutzen kann. Oder sie setzen auf “Opt-inOpt-in: Das Eintrittsticket für datenschutzkonformes Online-Marketing Opt-in bezeichnet im Online-Marketing das aktive Einverständnis eines Nutzers, bestimmten Kommunikations- oder Datenverarbeitungsmaßnahmen zuzustimmen – etwa dem Empfang von Newslettern oder der Nutzung von Tracking-Technologien. Ohne ein gültiges Opt-in laufen viele digitale Marketingmaßnahmen ins Leere, denn rechtlich ist das ungefragte Zusenden von E-Mails oder das Setzen von Cookies in der EU längst passé. Wer...”-Modelle, bei denen Nutzer erst in fünf verschiedenen Menüs eine Checkbox anklicken müssen, damit überhaupt Daten ausgetauscht werden. Technisch compliant, praktisch wertlos.

Und die Behörden? Sie stehen hilflos daneben. Ohne eigene technische Prüfinstanzen, ohne Open-Source-Referenzprojekte, ohne tiefes Know-how bleibt ihnen nur, zu reagieren statt zu gestalten. Die Folge: Big Tech diktiert die Spielregeln, die Politik spielt Kontrollgremium und die eigentlichen Ziele des DMA werden elegant ausgehebelt. Wer jetzt noch an den “großen Wurf” glaubt, glaubt auch an die DSGVO als Innovationstreiber.

Die bittere Wahrheit: Solange die Behörden keine eigenen Entwicklerteams aufbauen, die in der Lage sind, Implementierungen technisch zu prüfen und Standards durchzusetzen, bleibt der DMA eine Fassade. Die echten Machtverhältnisse im digitalen Markt ändern sich nicht – sie werden nur hinter neuen Compliance-Mauern versteckt.

DMA-Compliance in der Praxis: Was Unternehmen jetzt wirklich brauchen

Für Unternehmen bedeutet der DMA vor allem eins: Unsicherheit. Was genau muss technisch umgesetzt werden? Wie prüft man, ob die eigenen Schnittstellen, Datenmodelle oder Plattformarchitekturen compliant sind? Wie schützt man sich vor Abmahnungen, Bußgeldern oder Reputationsverlust, wenn die Regeln schwammig und die Behörden überfordert sind?

Die meisten Unternehmen sind auf externe Berater angewiesen, die selbst oft keine echten Techies sind, sondern juristisches Halbwissen mit Buzzword-Bingo kombinieren. Das Ergebnis? Riskante Minimal-Implementierungen, Copy-Paste-Lösungen und Compliance als Selbstzweck. Wer wirklich sauber arbeiten will, braucht ein eigenes technisches Audit, unabhängige Code-Reviews und ein tiefes Verständnis für Schnittstellen, Datenportabilität und API-Sicherheit. Alles andere ist russisches Roulette.

Wirklich helfen können nur folgende Maßnahmen:

- Eigene Entwicklerteams aufbauen oder spezialisierte Tech-Berater hinzuziehen, die Erfahrung mit Plattformarchitekturen, Schnittstellen und Skalierung haben

- Regelmäßige technische Audits: Prüfung der API-Implementierungen, Schnittstellen, Datenmodelle und Exportfunktionen auf DMA-Compliance

- Dokumentation und Monitoring: Lückenlose Dokumentation aller technischen Prozesse, Versionierungen und Änderungen, um bei Rückfragen nachweisen zu können, wie Compliance umgesetzt wurde

- Automatisiertes Monitoring kritischer Funktionen: Alerts für API-Ausfälle, Datenverlust oder Performance-Probleme einrichten

- Schulungen und Know-how-Transfer: Mitarbeiter schulen, damit sie die technischen und regulatorischen Anforderungen des DMA verstehen und nicht bei jedem Audit in Schockstarre verfallen

Wer die Umsetzung des DMA als reines Rechtsproblem betrachtet, ist schon verloren. Die einzige Chance, das regulatorische Minenfeld zu überleben, ist: technische Exzellenz, radikale Transparenz und ein Commitment zur kontinuierlichen Verbesserung. Wer das nicht liefert, wird im digitalen Wettbewerb langfristig abgehängt.

Schritt-für-Schritt: So prüfst du, ob du den DMA technisch verstanden hast

Du glaubst, du bist DMA-ready? Hier ist der Realitäts-Check. Wer die folgenden Fragen nicht eindeutig beantworten kann, sollte dringend nachjustieren:

- Hast du eine vollständige technische Dokumentation deiner Plattform-Architektur, aller APIs und Datenflüsse?

- Weißt du, welche Datenmodelle du exportieren musst und wie du sie interoperabel machst?

- Gibt es ein Konzept für Data Mapping, Schema-Validierung und APIAPI – Schnittstellen, Macht und Missverständnisse im Web API steht für „Application Programming Interface“, zu Deutsch: Programmierschnittstelle. Eine API ist das unsichtbare Rückgrat moderner Softwareentwicklung und Online-Marketing-Technologien. Sie ermöglicht es verschiedenen Programmen, Systemen oder Diensten, miteinander zu kommunizieren – und zwar kontrolliert, standardisiert und (im Idealfall) sicher. APIs sind das, was das Web zusammenhält, auch wenn kein Nutzer je eine... Security?

- Hast du einen Prozess für technische Audits etabliert – einschließlich Testautomatisierung und Monitoring?

- Weiß dein Team, wie sich die DMA-Anforderungen auf die Codebase und Infrastruktur auswirken?

- Hast du Notfallpläne, falls Behörden technische Nachweise oder Nachbesserungen verlangen?

- Kannst du nachweisen, wie du Interoperabilität, Datenportabilität und Nicht-Diskriminierung implementiert hast – und zwar nicht nur auf PowerPoint-Folien?

Wer bei mehr als zwei dieser Fragen ins Grübeln kommt, sollte sich auf ein hartes Jahr einstellen. Compliance ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Und wer das verschläft, zahlt am Ende den Preis – mit Bußgeldern, Imageverlust und Marktanteil.

Fazit: DMA ohne echten Sachverstand – eine verpasste Chance

Der Digital Markets Act hätte ein Meilenstein für einen faireren, offeneren digitalen Markt sein können. Stattdessen ist er ein Lehrstück politischer Hybris und technischer Ignoranz. Die Verantwortlichen in Brüssel wollten Big Tech an die Kette legen, haben aber am Ende ein Monster aus Bürokratie, Unsicherheit und Unklarheit geschaffen. Für Unternehmen heißt das: Compliance wird zum Hochrisiko-Spiel, bei dem am Ende nur die gewinnen, die genug Ressourcen für Anwälte und Entwickler haben.

Die bittere Wahrheit: Ohne echten technischen Sachverstand bleibt der DMA ein Papiertiger. Solange Politik und Behörden nicht bereit sind, in Know-how, Open-Source-Standards und echte Tech-Teams zu investieren, wird sich an den Machtverhältnissen im digitalen Markt nichts ändern. Für die Zukunft bleibt nur ein Rat: Verlass dich nicht auf die Politik. Baue eigenes Know-how auf, prüfe alles kritisch – und akzeptiere keine Ausreden mehr. Wer sich auf fremde Expertise verlässt, verliert. Willkommen bei 404.