Digitale Bildung Chaos Kolumne: Zwischen Vision und Wirklichkeit

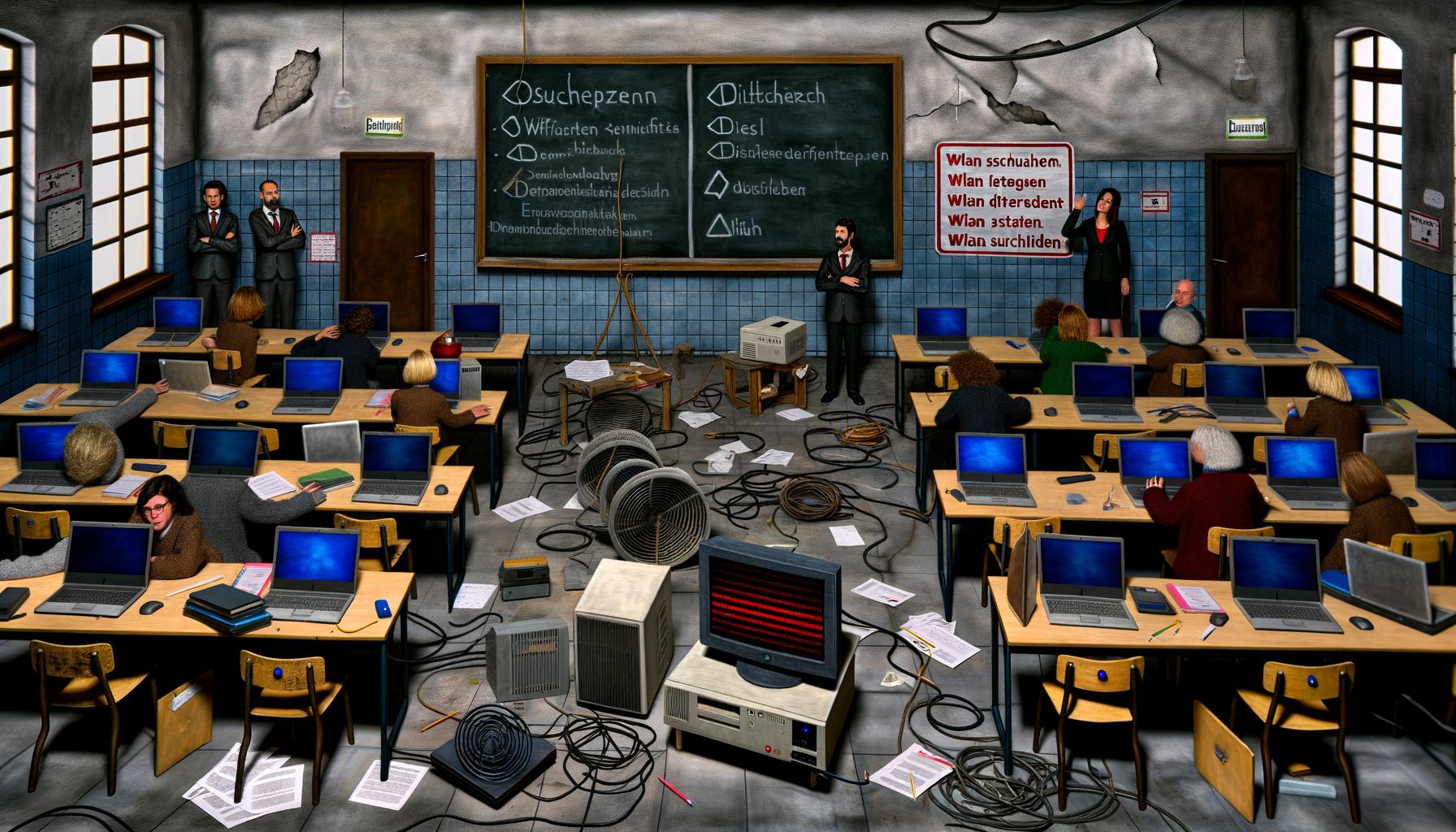

Digitale Bildung ist der feuchte Traum deutscher Bildungspolitiker – und der Albtraum aller, die sich ernsthaft mit IT, Pädagogik und Realität beschäftigen. Während auf Konferenzen “digitale Souveränität” beschworen wird, kämpfen Schulen weiterhin mit Kreidetafeln, WLAN-Löchern und BYOD-Chaos. Willkommen in der Kolumne, in der wir das Märchen von der digitalen Bildungsrevolution zerlegen – und zeigen, warum zwischen Vision und Wirklichkeit ein gewaltiger digitaler Graben klafft. Spoiler: Wer hier noch an Wunder glaubt, hat das System nie gesehen.

- Warum “digitale Bildung” mehr Buzzword als funktionierende Realität ist

- Die größten technischen und organisatorischen Baustellen in deutschen Schulen

- Was von Digitalpakt und Fördermilliarden wirklich bei Lehrern und Schülern ankommt

- Wie IT-Infrastruktur, DatenschutzDatenschutz: Die unterschätzte Macht über digitale Identitäten und Datenflüsse Datenschutz ist der Begriff, der im digitalen Zeitalter ständig beschworen, aber selten wirklich verstanden wird. Gemeint ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Überwachung, Diebstahl und Manipulation – egal ob sie in der Cloud, auf Servern oder auf deinem Smartphone herumlungern. Datenschutz ist nicht bloß ein juristisches Feigenblatt für Unternehmen, sondern... und pädagogische Konzepte kollidieren

- Welche Tools und Plattformen funktionieren – und welche nur auf Hochglanzfolien existieren

- Warum BYOD, LMS und EdTech nicht die erhoffte Revolution bringen

- Wie fehlende Standards, Kompetenzchaos und Lizenzhölle die Digitalisierung bremsen

- Was echte digitale Bildungsinnovation ausmacht und warum sie so selten ist

- Konkrete Schritte, um aus dem digitalen Bildungsdesaster auszubrechen

Digitale Bildung ist das Lieblingsprojekt derer, die noch nie einen Router konfiguriert oder eine Schullizenz für Windows aktiviert haben. Es wird über Cloud-Lösungen, smarte Klassenzimmer und digitale Souveränität fabuliert, während in der Praxis der Beamer streikt und das WLAN im Lehrerzimmer so zuverlässig läuft wie der Berliner Flughafen. Die Vision: ein durchdigitalisiertes Bildungssystem, das Schüler fit für die digitale Zukunft macht. Die Wirklichkeit: eine Mischung aus Excel-Listen, USB-Sticks und IT-Notlösungen, die selbst in kleinen Start-ups ein Kündigungsgrund wären.

Das Problem ist nicht, dass niemand Digitalisierung will – sondern dass die Umsetzung an der harten Grenze zwischen politischem Wunschdenken und technischer Realität zerschellt. Fördergelder versickern in Konzeptpapieren, und die eigentliche Arbeit bleibt an Lehrern und IT-Hausmeistern hängen, die weder Zeit noch Support haben. Dazu kommen Datenschutzparanoia, Kompetenzwirrwarr und eine Infrastruktur, die schon bei der kleinsten Cloud-Anbindung einknickt. Wer wissen will, wie digitale Bildung wirklich funktioniert, sollte nicht auf die Pressemitteilungen hören, sondern auf die, die täglich zwischen Laptopwagen und Kreidetafel pendeln.

In diesem Artikel zerlegen wir das Chaos der digitalen Bildung in Deutschland: von der Infrastruktur über die Software bis zu den Menschen, die damit arbeiten sollen. Wir erklären, was technisch möglich wäre, was politisch blockiert wird und welche Mythen dringend entsorgt gehören. Und wir zeigen, warum das meiste, was unter “Digitalisierung” verkauft wird, in der Praxis nicht einmal solide Basis-IT ist. Willkommen im digitalen Bildungswahnsinn. Willkommen bei 404.

Digitale Bildung zwischen Buzzword-Bingo und technischer Sackgasse

“Digitale Bildung” klingt nach Zukunft, Innovation, Fortschritt. In der Realität ist es oft nicht mehr als das nächste Buzzword, mit dem sich Politiker profilieren und Unternehmen Fördergelder abgreifen. Das Problem fängt schon bei der Definition an: Was genau soll eigentlich “digital” sein? Der Beamer im Klassenzimmer? Die Lernplattform, die nur mit Anmeldung per TAN-Liste funktioniert? Oder das Tablet, das nach sechs Monaten veraltet und mit veralteter Software ausgeliefert wird?

Technisch betrachtet ist die digitale Infrastruktur an deutschen Schulen ein Flickenteppich. Während einzelne Gymnasien ihre eigene Nextcloud betreiben (meistens ohne Backup und Wartung), kämpfen andere noch mit Windows 7 auf PCs, die das letzte Update vor dem Brexit gesehen haben. Versprochene “flächendeckende WLAN-Versorgung” endet oft am Lehrerzimmer. Die Folge: BYOD (Bring Your Own Device) mutiert zum Survival-Training für Schüler und Lehrer – jeder bastelt, wie er kann, und die Kompatibilität endet bei PDF.

Die große Vision: digitale Souveränität, offene Standards, selbstbestimmte Bildung. Die Wirklichkeit: Lizenzhölle, Software-Silos, Datenschutz-Bürokratie und eine Landes-IT, die schon an der E-Mail-Synchronisation scheitert. Wer hier von “Revolution” spricht, hat das letzte Jahrzehnt im Standby-Modus verbracht.

Das größte Hindernis: Statt technischer Standards regiert föderales Kompetenzchaos. Jedes Bundesland, jeder Schulträger, manchmal jede Schule entscheidet selbst, welche Tools, Plattformen und Systeme eingesetzt werden. Ergebnis: 16 Länder, 400 Lösungen, null Kompatibilität. Wer als Schüler umzieht, kann seine Daten gleich in die Tonne treten.

Digitalpakt und Geldregen – aber kaum nachhaltige Wirkung

Der Digitalpakt Schule sollte das große Upgrade bringen: fünf Milliarden Euro für WLAN, Endgeräte, Lernplattformen und IT-Support. Was klingt wie ein Segen, ist in der Praxis ein Bürokratiemonster. Förderanträge, Lastenhefte, Vergabeverfahren – der Weg vom Geldtopf ins Klassenzimmer dauert oft Jahre. Und wenn das Geld endlich fließt, landet es häufig in Hardware, die ohne Support und Konzept schnell veraltet.

Die technische Ausstattung ist selten das Problem allein. Tablets werden gekauft, Laptops gestapelt, aber ein zentrales Gerätemanagement fehlt oft völlig. Die Folge: Geräte verstauben, weil niemand sie einrichten, warten oder updaten kann. Ein funktionierendes Mobile Device Management (MDM)? In deutschen Schulen eine Rarität. Stattdessen: Excel-Listen und Zettelwirtschaft.

Software-Lizenzen sind der nächste Flaschenhals. Der Digitalpakt erlaubt zwar die Anschaffung von Plattformen und Tools – aber die Auswahl bleibt oft an IT-Laien hängen. Ob es dann Microsoft Teams, IServ, Moodle, itslearning oder die lokale Insellösung wird, ist Zufall. Pädagogische Konzepte? Meistens Fehlanzeige. DatenschutzDatenschutz: Die unterschätzte Macht über digitale Identitäten und Datenflüsse Datenschutz ist der Begriff, der im digitalen Zeitalter ständig beschworen, aber selten wirklich verstanden wird. Gemeint ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Überwachung, Diebstahl und Manipulation – egal ob sie in der Cloud, auf Servern oder auf deinem Smartphone herumlungern. Datenschutz ist nicht bloß ein juristisches Feigenblatt für Unternehmen, sondern...? Wird zum Bremsklotz, wenn jede neue App erst durch fünf Gremien und einen Landesdatenschutzbeauftragten muss.

Wirklich nachhaltig ist an diesem Geldregen wenig. Nach fünf Jahren sind die meisten Geräte veraltet, die Fördermittel aufgebraucht, und die nächste IT-Katastrophe wartet schon. Wer nachhaltige IT will, braucht Prozesse, Standards und Kompetenzen – nicht nur Hardware aus dem Katalog.

Technische Infrastruktur: Zwischen WLAN-Wüste und Lizenzparanoia

Die Basis für digitale Bildung ist eine stabile, sichere, skalierbare IT-Infrastruktur. Klingt simpel, ist in deutschen Schulen aber die Ausnahme. Das beginnt beim Internetanschluss: Viele Schulen hängen noch an DSL-Leitungen, die bei 30 gleichzeitigen Streams in die Knie gehen. Glasfaser ist ein PR-Gag, der in der Praxis oft am Bürgersteig endet. WLAN? Meistens nur in ausgewählten Gebäudeteilen, oft ohne Roaming, mit wildem Passwort-Chaos und Access Points, die aus dem letzten Jahrzehnt stammen.

Geräteflotten sind das nächste Problem. Ein Teil BYOD, ein Teil Leihgeräte, ein Teil privater Altbestand. Jeder hat sein eigenes Setup, niemand weiß, wer für Updates, Patches oder Virenschutz zuständig ist. Zentral gemanagtes Gerätemanagement? Fehlanzeige. Das bedeutet: IT-Sicherheit existiert nur auf dem Papier. Ein Ransomware-Angriff auf den Schulserver ist keine Frage des Ob, sondern des Wann.

Software-Landschaften sind oft ein Relikt aus der frühen Nullerjahre. Proprietäre Lösungen, teure Lizenzmodelle und Insellösungen sorgen für Inkompatibilität und Frust. Open-Source-Alternativen wie Moodle oder Nextcloud sind zwar beliebt, scheitern aber häufig an fehlendem Support und mangelndem technischen Know-how. Die Folge: Jede Schule baut sich ihre eigene IT-Welt – und niemand weiß mehr, wie die Systeme zusammenspielen.

Und dann ist da noch der DatenschutzDatenschutz: Die unterschätzte Macht über digitale Identitäten und Datenflüsse Datenschutz ist der Begriff, der im digitalen Zeitalter ständig beschworen, aber selten wirklich verstanden wird. Gemeint ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Überwachung, Diebstahl und Manipulation – egal ob sie in der Cloud, auf Servern oder auf deinem Smartphone herumlungern. Datenschutz ist nicht bloß ein juristisches Feigenblatt für Unternehmen, sondern.... Jede neue Software muss durch einen Dschungel aus Verordnungen, Gutachten und Prüfverfahren. Cloud-Lösungen sind grundsätzlich verdächtig. Wer Microsoft 365 nutzen will, braucht ein halbes Jahr und einen Stapel Einverständniserklärungen. Der Schutz der Schülerdaten ist wichtig – aber wenn der Regelungswahn die Digitalisierung lahmlegt, ist niemandem geholfen.

EdTech, BYOD, LMS: Von der Theorie zur ernüchternden Praxis

Die EdTech-Branche verspricht die digitale Bildungsrevolution: adaptive Lernplattformen, KI-gestützte Lernanalysen, virtuelle Klassenzimmer. In der Realität sieht die Praxis anders aus. Lernmanagementsysteme (LMS) wie Moodle, itslearning oder IServ sind zwar weit verbreitet, werden aber oft nur als Dateiablage genutzt. Komplexere Funktionen wie digitale Prüfungen, kollaboratives Arbeiten oder automatisierte Auswertungen bleiben die Ausnahme.

BYOD sollte alles einfacher machen: Schüler bringen ihre eigenen Geräte mit, Schulen sparen Geld. In Wirklichkeit entsteht ein Kompatibilitäts- und Support-Albtraum. Unterschiedliche Betriebssysteme, veraltete Hardware, fehlende Apps – und niemand, der bei Problemen hilft. Lehrer werden zu IT-Feuerwehrleuten, die mehr Zeit mit Support als mit Unterricht verbringen.

Auch bei den Tools trennt sich schnell die Spreu vom Weizen. Videokonferenzsysteme wie BigBlueButton, Jitsi oder MS Teams funktionieren auf dem Papier, scheitern aber regelmäßig an Bandbreite, Firewalls oder gesperrten Ports. Kollaborationstools wie Padlet oder Etherpad sind beliebt, aber oft datenschutzrechtlich problematisch. Viele EdTech-Produkte glänzen auf Hochglanzfolien, aber im Alltag hapert es an UsabilityUsability: Die unterschätzte Königsdisziplin der digitalen Welt Usability bezeichnet die Gebrauchstauglichkeit digitaler Produkte, insbesondere von Websites, Webanwendungen, Software und Apps. Es geht darum, wie leicht, effizient und zufriedenstellend ein Nutzer ein System bedienen kann – ohne Frust, ohne Handbuch, ohne Ratespiel. Mit anderen Worten: Usability ist das, was zwischen dir und dem digitalen Burn-out steht. In einer Welt, in der..., Integration und Verlässlichkeit.

Die größte Lücke bleibt der Mensch: Lehrer sind keine IT-Experten, Schüler keine Systemadministratoren. Fortbildungen gibt es zu wenig, Support ist Glückssache, und die technische Kompetenz variiert dramatisch. Ohne echte Schulung und Prozesse bleibt die schönste EdTech-Lösung ein Papiertiger.

Standards, Kompetenzchaos und digitale Innovation – oder warum alles so langsam geht

Das zentrale Problem der digitalen Bildung ist nicht der Mangel an Technologie, sondern der Mangel an Standards und Kompetenzen. Jeder macht, was er will – oder was ihm aufgedrückt wird. Es gibt keine einheitlichen Schnittstellen, keine verbindlichen Plattformen, keine klaren Prozesse. Das Ergebnis: Ein Flickenteppich aus Einzelinitiativen, Insellösungen und halbherzigen Pilotprojekten.

IT-Kompetenz ist in Schulen immer noch Glückssache. Es gibt engagierte Lehrer, die sich in Eigeninitiative zu Netzwerkadministratoren weiterbilden. Es gibt Schulleiter, die Digitalisierungsprojekte anschieben – und andere, die jeden Fortschritt blockieren. Supportstrukturen sind unterfinanziert oder existieren nur auf dem Papier. Wer als Lehrer ein technisches Problem hat, kann oft nur hoffen, dass der “IT-Beauftragte” Zeit findet – oder selbst Hand anlegen.

Digitale Innovation passiert fast immer außerhalb des Systems: engagierte Einzelkämpfer, Elterninitiativen, private Nachhilfeplattformen. Alles, was wirklich funktioniert, ist selten skalierbar – weil die Strukturen fehlen. Die wenigen Leuchtturmprojekte sind Ausnahmen, keine Regel. Wenn überhaupt, wird Innovation von außen importiert – und dann durch Regelungswut wieder ausgebremst.

Was fehlt, ist ein Masterplan: verbindliche technische Standards, zentrale Plattformen, echte Supportstrukturen, kontinuierliche Weiterbildung. Solange jeder sein eigenes Süppchen kocht, bleibt die Digitalisierung ein Flickenteppich – und die Vision von flächendeckender digitaler Bildung ein frommer Wunsch.

Schritt für Schritt raus aus dem digitalen Bildungsdesaster

Wer das digitale Bildungschaos beenden will, braucht mehr als Fördergelder und Sonntagsreden. Es braucht einen klaren Fahrplan, technische Kompetenz und radikale Ehrlichkeit. Hier die Schritte, die wirklich helfen – wenn man sie denn ernst meint:

- IT-Basics zuerst klären

Ohne stabiles Internet, flächendeckendes WLAN, zentrale Gerätemanagement- und Supportstrukturen kann jede weitere Maßnahme gleich bleiben. Glasfaser, WiFi 6, zentrales MDM – alles andere ist Kosmetik. - Zentrale Standards und Plattformen einführen

Schluss mit 16 Bundesländern und 400 Insellösungen. Einheitliche Schnittstellen, verbindliche Plattformen und offene Standards sind Pflicht. Nur so funktioniert Migration und Datensicherheit. - Support und Weiterbildung ausbauen

Lehrer sind keine IT-Admins. Jede Schule braucht professionelle IT-Betreuung und regelmäßige, praxisnahe Fortbildungen für das Kollegium. Nur so kann Technik sinnvoll genutzt werden. - Software und Tools nach pädagogischem Mehrwert auswählen

Nicht jede Cloud-Lösung ist sinnvoll. Fokus auf UsabilityUsability: Die unterschätzte Königsdisziplin der digitalen Welt Usability bezeichnet die Gebrauchstauglichkeit digitaler Produkte, insbesondere von Websites, Webanwendungen, Software und Apps. Es geht darum, wie leicht, effizient und zufriedenstellend ein Nutzer ein System bedienen kann – ohne Frust, ohne Handbuch, ohne Ratespiel. Mit anderen Worten: Usability ist das, was zwischen dir und dem digitalen Burn-out steht. In einer Welt, in der..., Integration und DatenschutzDatenschutz: Die unterschätzte Macht über digitale Identitäten und Datenflüsse Datenschutz ist der Begriff, der im digitalen Zeitalter ständig beschworen, aber selten wirklich verstanden wird. Gemeint ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Überwachung, Diebstahl und Manipulation – egal ob sie in der Cloud, auf Servern oder auf deinem Smartphone herumlungern. Datenschutz ist nicht bloß ein juristisches Feigenblatt für Unternehmen, sondern... – keine Hochglanzprodukte, sondern Tools, die im Schulalltag funktionieren und rechtssicher sind. - DatenschutzDatenschutz: Die unterschätzte Macht über digitale Identitäten und Datenflüsse Datenschutz ist der Begriff, der im digitalen Zeitalter ständig beschworen, aber selten wirklich verstanden wird. Gemeint ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Überwachung, Diebstahl und Manipulation – egal ob sie in der Cloud, auf Servern oder auf deinem Smartphone herumlungern. Datenschutz ist nicht bloß ein juristisches Feigenblatt für Unternehmen, sondern... pragmatisch aber konsequent umsetzen

DatenschutzDatenschutz: Die unterschätzte Macht über digitale Identitäten und Datenflüsse Datenschutz ist der Begriff, der im digitalen Zeitalter ständig beschworen, aber selten wirklich verstanden wird. Gemeint ist der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Überwachung, Diebstahl und Manipulation – egal ob sie in der Cloud, auf Servern oder auf deinem Smartphone herumlungern. Datenschutz ist nicht bloß ein juristisches Feigenblatt für Unternehmen, sondern... darf keine Innovationsbremse sein, muss aber die Basis bleiben. Klare Richtlinien, schnelle Prüfverfahren, standardisierte Lösungen – keine Einzelfall-Entscheidungen mehr. - Innovation fördern, aber skalieren

Leuchtturmprojekte sind gut – aber erst, wenn sie systematisch ausgerollt werden. Pilotprojekte müssen evaluiert, verbessert und dann verpflichtend skaliert werden. Sonst bleibt alles beim Alten.

Fazit: Digitale Bildung bleibt ein Baustellen-Synonym

Die digitale Bildungsrevolution bleibt in Deutschland ein Märchen. Zu groß sind die Gräben zwischen politischer Vision, technischer Realität und pädagogischem Alltag. Fördermilliarden und EdTech-Buzzwords helfen wenig, solange Infrastruktur, Standards und Kompetenzen fehlen. Wer echte digitale Bildung will, muss das System radikal umbauen – und endlich die Realität anerkennen: Digitalisierung ist kein Selbstläufer, sondern harte, technische und organisatorische Arbeit.

Die Hoffnung stirbt zuletzt – aber solange Schulen mit WLAN-Löchern, Lizenzchaos und Kompetenzmangel kämpfen, bleibt digitale Bildung ein Synonym für Dauerbaustelle. Wer das ändern will, muss mehr tun als Tablets verteilen oder neue Plattformen einführen. Es braucht Standards, Support, Weiterbildung – und vor allem Ehrlichkeit. Alles andere ist nur digitaler Nebel. Willkommen im echten Bildungsalltag. Willkommen bei 404.